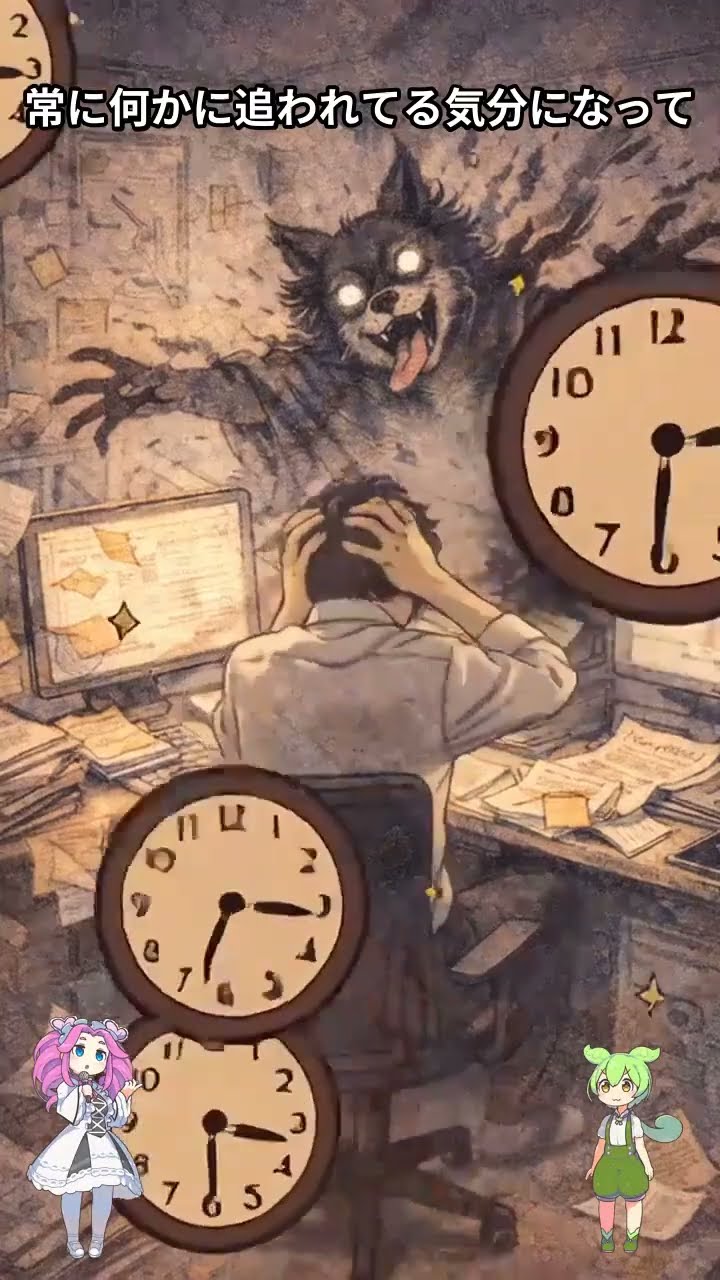

いつも何かに追われているような気がして、じっとしていられない…そんな経験はありませんか?

もしかしたら、それは妖怪「いそがし」に憑かれているからかもしれません。

江戸時代の絵巻に描かれたこの不思議な妖怪は、現代になって「憑き物」として新たな解釈を与えられ、私たちの忙しい日常を表す象徴的な存在となりました。

この記事では、謎多き妖怪「いそがし」について、その姿や特徴、興味深い伝承をわかりやすくご紹介します。

いそがしってどんな妖怪なの?

いそがしは、江戸時代後期の妖怪絵巻『百鬼夜行絵巻』に描かれている日本の妖怪です。

熊本県八代市の松井文庫が所蔵する1832年の絵巻に初めて登場し、名前と絵だけが残されている謎めいた存在なんです。

絵巻には解説文が一切なく、どんな妖怪なのか、何をするのかは全く書かれていません。

しかし、昭和の妖怪漫画家・水木しげるが、この妖怪に「人に憑いて落ち着きをなくさせる憑き物」という新しい解釈を与えたことで、現代的な意味を持つようになりました。

姿・見た目

いそがしの見た目は、ちょっと犬のような顔をした不思議な生き物として描かれています。

絵巻での描写

- 舌を出した独特の表情

- 着物を肩脱ぎにして着ている

- 両手を広げたポーズ

- 全体的に慌ただしい雰囲気

実は、このデザインは室町時代の『百鬼夜行絵巻』に登場する名もなき妖怪がモデルになっているんです。

同じデザインから、鳥山石燕は「天井嘗(てんじょうなめ)」という別の妖怪も作り出しています。

水木しげるの描くいそがしは、より現代的にアレンジされ、せかせかと動き回る様子が強調されています。

特徴

水木しげるの解釈によると、いそがしには次のような特徴があります。

憑かれた時の症状

- やたらとあくせくして落ち着きがなくなる

- じっとしていると悪いことをしているような気分になる

- 忙しく動き回っていると奇妙な安心感に包まれる

- 常に何かに追われているような感覚になる

面白いのは、これが不快な状態ではないということ。

むしろ忙しくしていることで安心感を得られるため、憑かれた人は自分が妖怪に取り憑かれていることに気づきにくいんですね。

伝承

江戸時代の記録

いそがしが最初に記録されたのは、江戸時代後期のことです。

主な文献での登場

- 『百鬼夜行絵巻』(1832年) – 松井文庫所蔵、名前と絵のみ

- 『百物語化絵絵巻』(1780年) – 同様の姿で描かれている

どちらの絵巻でも、いそがしは名前と絵だけで、詳しい説明は一切ありません。

当時の人々がこの妖怪をどう捉えていたのかは、今となっては謎のままです。

水木しげるによる再解釈

1990年代、水木しげるは『妖怪博士の朝食』や『水木しげるの憑物百怪』などの作品で、いそがしを現代的な憑き物として紹介しました。

水木の解釈によると、江戸時代にもこの憑き物は存在していたけれど、人々が本格的に気づき始めたのは江戸時代頃からだそうです。

そして現代では、あまりにも多くの人がこの妖怪に憑かれているため、もはや憑き物と呼んでいいのか分からないほどだと述べています。

現代文化での展開

いそがしは、水木しげるの作品を通じて現代文化にも浸透していきました。

メディアでの登場

- 『ゲゲゲの鬼太郎』 – アニメ第6期で登場、デザインも現代風にアレンジ

- 『ゲゲゲの女房』 – 水木プロダクションで暴れる様子が描かれた

- 各種妖怪図鑑 – 現代の忙しさを象徴する妖怪として紹介

特に『ゲゲゲの女房』では、締め切りに追われる漫画家たちの忙しさを、いそがしが暴れる様子で表現するという、ユーモラスな演出がされています。

現代社会への警鐘

水木しげるは、いそがしを通じて現代日本人の生き方に疑問を投げかけています。

彼の考察によると、昔の日本人は「あくせく働いて節約する」のがモットーでした。

でも、その根底には生存への不安があって、狭い国土に多くの人が住んでいるからこそ、そういう生き方になってしまう。

しかし、それでは本当の幸福は得られないのではないか、という問題提起をしているんです。

まとめ

いそがしは、江戸時代の絵巻から生まれ、現代に新たな意味を与えられた興味深い妖怪です。

重要なポイント

- 江戸時代の『百鬼夜行絵巻』に名前と絵だけが残る謎の妖怪

- 水木しげるによって「人を忙しくさせる憑き物」として再解釈

- 憑かれると落ち着きがなくなり、常に動き回るようになる

- 忙しさに安心感を覚えるため、自覚症状がない

- 現代社会の忙しさを象徴する存在として定着

もし最近、やたらと忙しく動き回っている自分に気づいたら、それは「いそがし」の仕業かもしれません。

たまには立ち止まって、本当に必要な忙しさなのか考えてみるのもいいかもしれませんね。