もし夜中に外を歩いていて、100体もの妖怪の大行列に出会ったら、あなたはどうしますか?

平安時代の京都では、深夜に鬼や妖怪たちが大挙して街を練り歩く「百鬼夜行」が本当に起こると信じられていました。

これを目撃した者は死んでしまう、あの世に連れていかれるという恐ろしい現象だったんです。

この記事では、平安時代の人々を震え上がらせた怪異現象「百鬼夜行」について詳しくご紹介します。

概要

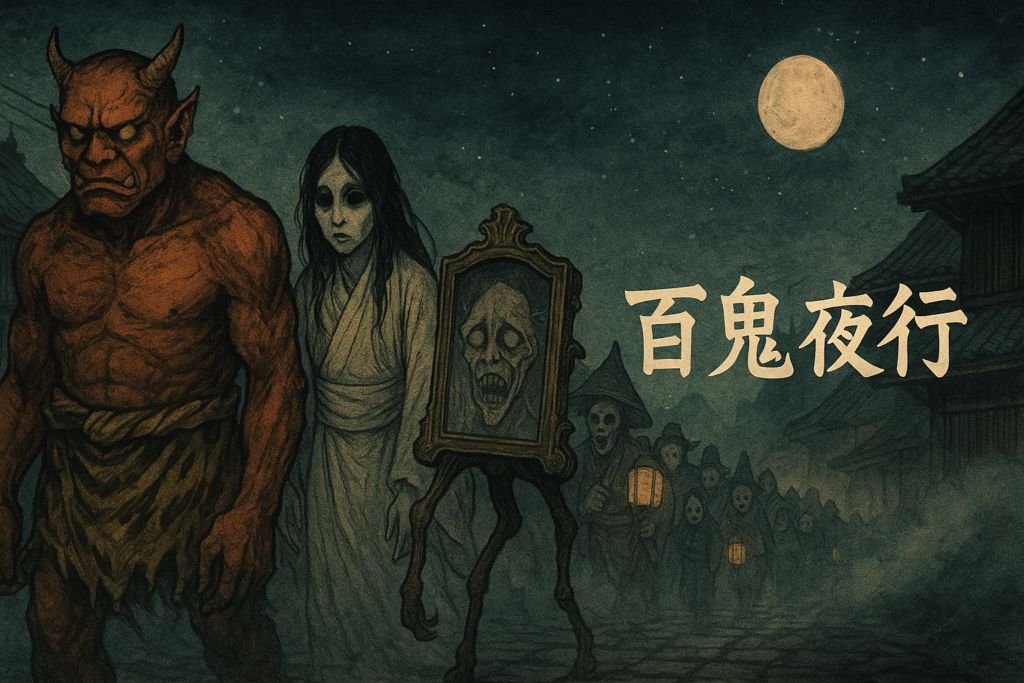

百鬼夜行(ひゃっきやこう・ひゃっきやぎょう)は、深夜に鬼や妖怪たちが群れをなして街を練り歩く怪異現象です。

平安時代から室町時代にかけて、京の都で恐れられていた超常現象なんです。

「百鬼」といっても、実際は100体ぴったりというわけではなく、「たくさんの」という意味。

この行列を見てしまった人は死ぬか、あの世に連れていかれると信じられていたため、人々は特定の日には夜の外出を控えていました。

姿・見た目

百鬼夜行の行列は、まさに妖怪たちの大パレードでした。

行列に参加していた妖怪たち

- 赤鬼・青鬼などの定番の鬼

- 女の幽霊や怨霊

- 骸骨や死者の霊

- 付喪神(古い道具に魂が宿った妖怪)

特に興味深いのが付喪神の存在です。 古い鍋、お玉、楽器、鏡、こたつなど、100年以上使われた道具に霊魂が宿ったものたちも行列に加わっていたんです。

行列の様子は、松明を持って火を灯しながら、がやがやと騒ぎ立てて歩いていたと記録されています。 その光景は、まるで祭りの行列のようでもあり、恐ろしくも不思議な光景だったことでしょう。

特徴

百鬼夜行には、いくつかの重要な特徴があります。

出現する日が決まっていた

百鬼夜行は毎日起こるわけではなく、**「百鬼夜行日」**という特定の日に出現するとされていました。

百鬼夜行日の一覧

- 1月・2月:子(ね)の日

- 3月・4月:午(うま)の日

- 5月・6月:巳(み)の日

- 7月・8月:戌(いぬ)の日

- 9月・10月:未(ひつじ)の日

- 11月・12月:辰(たつ)の日

対処法が存在した

百鬼夜行から身を守る方法もちゃんとありました。

主な対処法

- 尊勝陀羅尼(じんしょうだらに)というお経を身につける

- 読経を続ける(特に仁王経が効果的)

- 特別な呪文を唱える:「カタシハヤ、エカセニクリニ、タメルサケ、テエヒ、アシエヒ、ワレシコニケリ」

この呪文は「自分は酒に酔った者である」という意味で、酔っ払いのふりをすることで妖怪をやり過ごそうとしたんですね。

伝承

百鬼夜行の目撃談は、多くの古典文学に記録されています。

藤原常行の遭遇譚(『今昔物語集』)

貞観年間(859~877年)、大納言の藤原常行が愛人の家へ向かう途中、美福門付近で百鬼夜行に遭遇しました。

100人ほどの鬼の集団が松明を持って歩いてくるのを見た常行は身を隠しますが、服の襟に尊勝陀羅尼が縫い込まれていたおかげで、鬼たちは逃げていったといいます。

修行僧の体験(『宇治拾遺物語』)

摂津の竜泉寺で一夜を過ごしていた修行僧が、100体もの鬼の集団に遭遇。

不動明王への祈りを続けていたおかげで命は助かりましたが、なんと鬼に襟首をつかまれて摂津から肥前(九州)まで一瞬で飛ばされたという驚きの話もあります。

安倍晴明と百鬼夜行(『今昔物語集』)

若き日の安倍晴明が師匠の賀茂忠行と歩いていた時、いち早く鬼の存在に気づいて師匠に知らせました。

この出来事で晴明の見鬼の才能(鬼を見る能力)が認められ、陰陽道を本格的に学ぶことになったそうです。

起源

百鬼夜行という概念は、平安時代にはすでに確立されていたと考えられています。

10世紀の『口遊』という書物にすでに「百鬼夜行日」の記載があることから、それ以前から信じられていた可能性が高いんです。

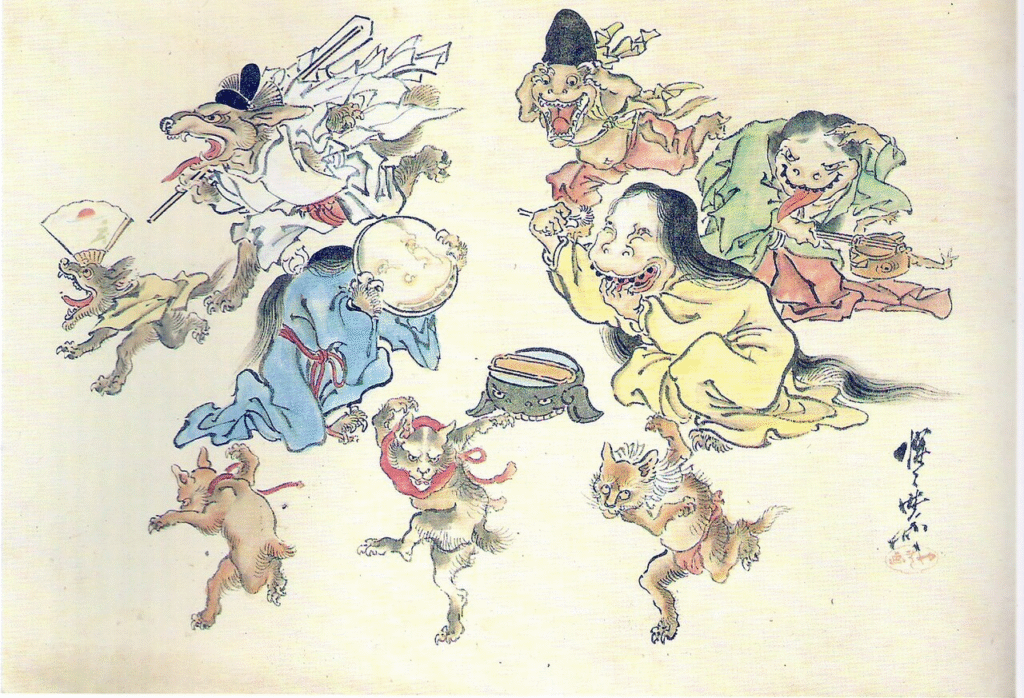

室町時代になると『百鬼夜行絵巻』などの絵画作品も作られ、視覚的なイメージも定着していきました。

江戸時代には鳥山石燕の『画図百鬼夜行』など、妖怪図鑑のような作品も生まれ、百鬼夜行は日本の妖怪文化の重要な一部となっていったのです。

まとめ

百鬼夜行は、平安時代の闇夜の恐怖を象徴する壮大な怪異現象でした。

重要なポイント

- 深夜に100体もの妖怪が大行列を作って街を練り歩く現象

- 目撃すると死ぬ、あの世に連れていかれると恐れられた

- 特定の「百鬼夜行日」に出現するとされた

- 尊勝陀羅尼や読経で身を守ることができた

- 多くの古典文学に目撃談が記録されている

現代では「得体の知れない人々が集まって騒ぐこと」の比喩としても使われる「百鬼夜行」。

平安時代の人々にとっては、本当に起こりうる恐怖の現象だったんです。