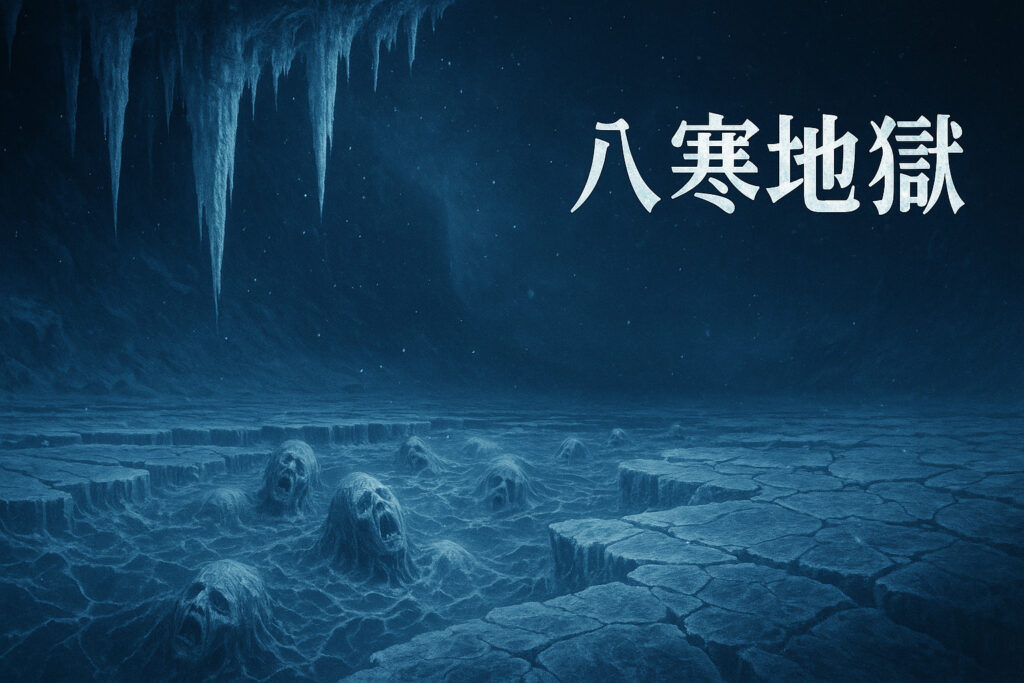

地獄といえば、真っ赤な炎で焼かれる世界を想像する人が多いですよね。

でも実は、仏教の教えには「極寒の世界で苦しみを受ける地獄」も存在するんです。

それが「八寒地獄(はっかんじごく)」。

凍てつく寒さの中で、身体が凍り、裂け、叫び声も出せなくなる……想像するだけで恐ろしい世界です。

この記事では、あまり知られていない「八寒地獄」について、その特徴や8つの地獄の種類を詳しくご紹介します。

概要

八寒地獄は、仏教で説かれる地獄の一つで、極寒の世界で苦しみを受ける8つの地獄のことです。

よく知られる八大地獄(八熱地獄)が炎で焼かれる地獄なのに対し、八寒地獄は凍えるような寒さで罪人を苦しめるんですね。

サンスクリット語の名前を音写した独特な名称が特徴的で、頞部陀(あぶだ)から摩訶鉢特摩(まかはどま)まで、8段階の寒冷地獄が存在します。

八熱地獄のすぐ横や周囲に並んであるとされていますが、具体的な位置関係については経典によって異なるんです。

興味深いことに、源信僧都の『往生要集』では「詳しくは経・論に説いてあるので、今述べるいとまがない」として省略されており、八熱地獄ほど詳しく語られてこなかった地獄でもあります。

八寒地獄と八熱地獄の違い

八寒地獄を理解するには、八熱地獄との違いを知っておくと分かりやすいですよ。

責め苦の違い

八熱地獄は、炎や熱鉄で焼かれる苦しみが中心です。

一方、八寒地獄は、極寒の世界で凍えながら苦しむという、まったく逆の責め苦なんですね。

知名度の違い

一般的に「八大地獄」といえば八熱地獄を指します。

等活地獄や阿鼻地獄など、具体的な責め苦の描写も豊富で、地獄絵などにもよく描かれてきました。

それに比べて八寒地獄は、あまり詳しく語られることが少なかったんです。

位置関係

経典によって説明が異なるのですが、八寒地獄は八熱地獄の横や周囲にあるとされています。

地下深くに階層構造で重なる八熱地獄とは、配置が異なるんですね。

八寒地獄の種類

それでは、8つの寒冷地獄を順番に見ていきましょう。

名前はすべてサンスクリット語の音写なので、ちょっと読みにくいかもしれませんが、それぞれに意味があるんですよ。

1. 頞部陀(あぶだ)地獄

八寒地獄の第一段階です。

寒さのあまり全身に鳥肌が立ち、身体にあばたのようなできものが生じる地獄なんです。

実は「あばた」という日本語の語源が、この「あぶだ」から来ているという説もあるんですよ。

それほど日本人にとって身近な言葉になっていたということですね。

2. 尼剌部陀(にらぶだ)地獄

第二段階の地獄です。

頞部陀地獄で生じた鳥肌やできものが潰れ、全身にあかぎれができてしまうんです。

寒さがさらに厳しくなり、皮膚が裂け始める段階といえますね。

3. 頞哳吒(あたた)地獄

第三段階からは、名前が苦しみの叫び声そのものになります。

極寒の中で「あたた」という悲鳴を上げることから、この名前がついたんです。

寒い時に思わず「あたたた!」と言ってしまうのと同じですね。

4. 臛臛婆(かかば)地獄

第四段階では、さらに状況が悪化します。

寒さのあまり舌がもつれて動かず、「ははば」という声しか出せない状態になるんです。

もう普通に話すこともできないほどの寒さということですね。

5. 虎虎婆(ここば)地獄

第五段階になると、もっと深刻です。

寒さで口が開かなくなり、「ふふば」という声しか出ないんです。

凍えて顎も動かせなくなってしまう、想像を絶する寒さなんですね。

6. 嗢鉢羅(うばら)地獄

別名「青蓮地獄」とも呼ばれます。

全身が凍傷のためにひび割れ、青い蓮の花のようにめくれ上がるという恐ろしい地獄なんです。

嗢鉢羅はサンスクリット語で「青い睡蓮」を意味する言葉の音写なんですよ。

7. 鉢特摩(はどま)地獄

別名「紅蓮地獄」です。

酷い寒さにより皮膚が裂けて流血し、紅色の蓮の花に似た様相になる地獄なんです。

鉢特摩はサンスクリット語で「蓮華」を意味する言葉から来ています。

裂けた皮膚から流れる血が、紅い蓮の花びらのように見えるということなんですね。

8. 摩訶鉢特摩(まかはどま)地獄

別名「大紅蓮地獄」で、八寒地獄で最も広大で最も寒い地獄です。

紅蓮地獄を超える寒さで、身体が折れ裂けて流血し、紅色の蓮の花に似た様相になるんです。

摩訶はサンスクリット語で「大」を意味する言葉の音写で、つまり「大きな紅蓮地獄」という意味なんですね。

八寒地獄の特徴

八寒地獄には、いくつかの興味深い特徴があります。

叫び声が名前になっている

頞哳吒、臛臛婆、虎虎婆の3つの地獄は、罪人が発する叫び声そのものが名前になっているんです。

これは他の地獄にはない、八寒地獄ならではの特徴ですね。

寒さによって言葉を失っていく様子が、名前からも伝わってきます。

視覚的な描写が印象的

後半の3つの地獄(嗢鉢羅、鉢特摩、摩訶鉢特摩)は、身体の状態を蓮の花に例えているのが特徴的です。

凍傷や流血という恐ろしい状態を、美しい花に喩えるという対比が印象的ですよね。

この表現は、地獄の苦しみの深さを伝えるための工夫なんです。

段階的な苦しみの増大

八寒地獄は、第一から第八まで、段階的に寒さと苦しみが増していく構造になっています。

最初は鳥肌から始まり、最後には身体が折れ裂けるまでになる、という明確な進行があるんですね。

仏教における位置づけ

八寒地獄は、仏教の地獄観の中でどのような位置づけなのでしょうか。

経典での扱い

八寒地獄は、『俱舎論』などの仏教論書に記載されています。

ただし、源信僧都の『往生要集』では「詳しくは経論のとおりである。今、これを述べるいとまがない」として省略されているんです。

これは、八熱地獄に比べて詳しい描写が少なかったことを示しています。

八大地獄との関係

一般的に「八大地獄」といえば八熱地獄を指し、八寒地獄はその補足的な扱いになっていることが多いんです。

でも、どちらも仏教の地獄観を構成する重要な要素なんですよ。

地獄の総数

八熱地獄には、それぞれに十六の小地獄が付属しています。

八寒地獄にも同様に十六小地獄があるという説もありますが、具体的な内容は伝わっていないんです。

まとめ

八寒地獄は、極寒の世界で苦しみを受ける8つの地獄です。

重要なポイント

- 八熱地獄とは対照的な、極寒による責め苦の地獄

- 頞部陀から摩訶鉢特摩まで8段階で苦しみが増大する

- 中間の3つの地獄は叫び声が名前になっている

- 後半の3つの地獄は蓮の花に例えた視覚的描写が特徴

- 八熱地獄に比べて詳しく語られることが少なかった

- 仏教の地獄観を構成する重要な要素の一つ

炎で焼かれる地獄も恐ろしいですが、凍えるような寒さで苦しむ地獄も同じくらい恐ろしいものです。

八寒地獄の存在は、仏教が示す「苦しみの多様性」を表しているのかもしれませんね。