夜空を見上げたとき、北の方角に広がる星々の中に、大きな亀に蛇が絡みつく姿を見たことはありますか?

古代中国の人々は、そこに神秘的な力を感じ取り、「玄武(げんぶ)」という守護神を見出しました。

黒い甲羅を持つこの神獣は、水を司り、長寿をもたらし、冥界と現世を行き来する不思議な力を持つとされています。

この記事では、四神の中でも最も古い存在とされる「玄武」について、その姿や特徴、興味深い伝承を詳しくご紹介します。

概要

玄武は、中国の神話に登場する四神(四獣・四象)の一つで、北方を守護する神獣です。

四神というのは、東西南北の4つの方角をそれぞれ守る霊獣のことで、玄武は北を担当しています。

水の神様としても崇められ、「玄」という文字が黒を意味することから、黒色で表されます。五行説では、黒は北方の色とされ、水の元素を表すんですね。

別名として玄天上帝(げんてんじょうてい)や真武大帝(しんぶたいてい)とも呼ばれ、道教では重要な神様として祀られています。宋の時代には、皇帝の名前との兼ね合いで「真武」と改名されました。

中国の天文学では、北方七宿(斗・牛・女・虚・危・室・壁)という7つの星座の総称でもあります。日本でも古くから信仰されており、奈良県のキトラ古墳や薬師寺の本尊台座にも玄武の姿が描かれているんです。

系譜

玄武は、青龍(せいりゅう)、朱雀(すざく)、白虎(びゃっこ)と並ぶ四神の一員として、一組のセットで考えられています。

それぞれの守護する方角は以下の通りです。

四神の方角配置

- 東:青龍(春・木の元素・青色)

- 南:朱雀(夏・火の元素・赤色)

- 西:白虎(秋・金の元素・白色)

- 北:玄武(冬・水の元素・黒色)

この四神の信仰は、五行説という古代中国の思想と深く結びついています。五行説では、木・火・土・金・水という5つの元素が世界を構成していると考えられました。

中央に黄色(土の元素)を配置し、東に青、南に赤、西に白、北に黒という五色を割り当てたことが、四神の色や方角の由来になっているんですね。

四神の中でも玄武は特別な存在とされ、最も古い神として「完全なる陰から生まれた」と伝えられています。道教の神話では、「執明(しつめい)」という称号を与えられました。

姿・見た目

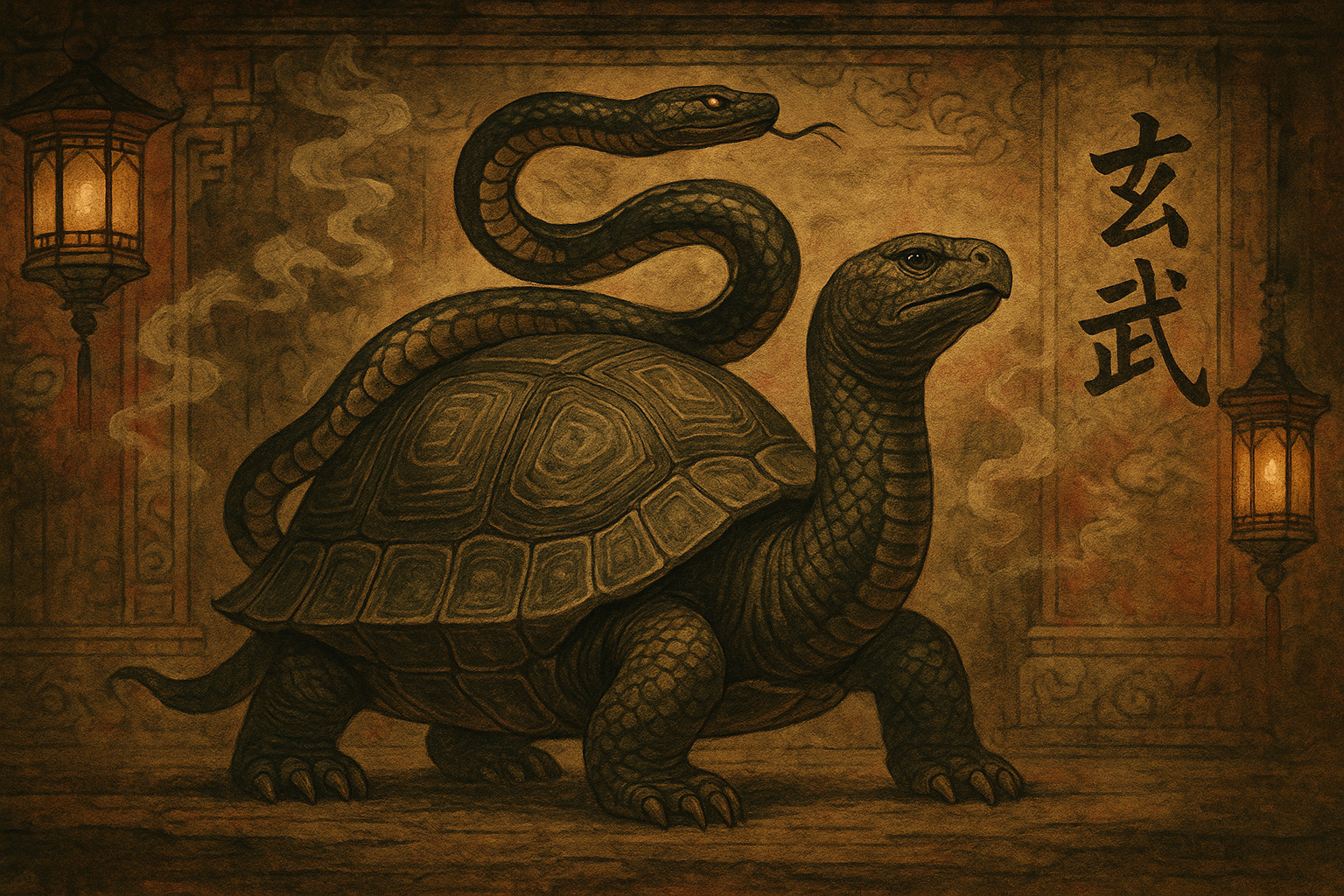

玄武の姿は、一言で言えば亀と蛇が合体した不思議な姿なんです。

玄武の外見的特徴

- 基本形:脚の長い亀に蛇が巻き付いている

- 別パターン:亀の尾が蛇になっている場合もある

- 色:黒色(玄色)

- 甲羅:堅固な鱗と甲羅を持つ

描かれ方には時代や地域によってバリエーションがあります。多くの場合、大きな亀の背中や首に、長い蛇がぐるぐると絡みついている姿で表現されるんですね。

面白いのは、神様として擬人化された場合の姿です。玄天上帝としては黒い服を着た男性の姿で描かれることもあります。蛇のような長い首を伸ばした、優美な亀の姿で表現されることもあるそうです。

日本に残る玄武の姿としては、キトラ古墳の壁画が有名です。北側の壁に描かれた玄武は、当時の人々が抱いていた神獣のイメージを今に伝える貴重な資料となっています。

特徴

玄武には、北の守護神ならではの特別な力と意味が込められています。

長寿と繁栄の象徴

古代中国では、亀は「長寿と不死」の象徴、蛇は「生殖と繁殖」の象徴とされていました。

この2つの生き物が合わさることで、玄武は生命力そのものを表す存在になったんですね。後漢時代の魏伯陽という学者は、『周易参同契』という書物の中で、「玄武は亀蛇、共に寄り添い、もって牡牝となし、後につがいとなる」と記し、陰と陽が合わさる様子に例えています。

冥界との結びつき

玄武の本来の名前は「玄冥(げんめい)」でした。「冥」という字は「陰」や「暗闇」を意味し、玄武は「太陰神」とも呼ばれていたんです。

北方の神である玄武は、北にある冥界(死者の世界)と現世を自由に行き来できると信じられていました。そして、冥界で亀卜(亀の甲羅を使った占い)による神のお告げを受け、その答えを現世に持ち帰ることができるとされたんですね。

武神としての一面

「玄武」の「武」の字には、実は武神(戦いの神)としての性質も込められています。

後漢時代の学者・蔡邕は「北方の玄武、甲殻類の長である」と述べました。北宋時代の洪興祖は「武という亀蛇は、北方にいる。故に玄と言う。身体には鱗と甲羅があり故に武という」と説明しています。

ただし、この武神としての神性はあまり人々の信仰を集めず、唐や宋の時代以降にはほとんど伝わらなくなってしまいました。

季節と色

玄武は冬の季節を司る神でもあります。日本の俳句では、冬の季語として「冬帝(とうてい)」や「玄帝(げんてい)」という言葉が使われますが、これらはすべて玄武を指しているんです。冬のことを「玄冬(げんとう)」と呼ぶのも、ここから来ています。

伝承

玄武にまつわる伝説の中で、特に有名なのが浄楽国の太子の物語です。

真武大帝の誕生物語

道教の神話によれば、玄武は「完全なる陰」から生まれた存在で、9つの大陸を旅してあらゆるものの性質を吸収したため、力強くも穏やかな性格を持っているとされます。

ある伝説では、玄武はかつて浄楽国という失われた国の太子でした。しかし王位には興味を示さず、16歳のときに両親のもとを離れ、いくつもの海を渡り歩きました。

その旅の途中で神仙(仙人)に出会い、剣を授かったといいます。太子はその剣を携えて、「道」を極めるため武当山(ぶとうざん)へ向かい、24年間の厳しい修行の末、悟りを開いて神の位に昇りました。これが真武という称号を得た由来です。

蓮の葉の亀の伝説

別の物語では、玄武は蓮の葉に乗った地上の楽園を運ぶ亀だったとされています。

長い年月をかけて、この亀は頻繁に島を訪れる神々の話に耳を傾け、その教えから学び続けました。そして、ついには自らも神になれるだけの修養を積み重ねることができたというんですね。

内臓が妖怪になった話

さらに興味深い伝説もあります。玄武が悟りを開いて神になるためには、人間の肉体をすべて浄化しなければならないと告げられました。

どれだけ修行をしても、食べ物を食べていた胃や腸は人間のままだったため、ある神様が彼の内臓を神聖なものと取り替えてくれたそうです。

取り出された元の胃と腸は、それぞれ亀と蛇になって妖怪となり、人々を恐怖に陥れました。神となった玄武はこれを聞きつけ、自分が生み出してしまった怪物を倒すために戻ってきました。

しかし亀と蛇が反省の色を見せたため、玄武は彼らを殺さず、自分のもとで修行させることにしました。こうして2つの生き物は亀将軍と蛇将軍となり、玄武の従者として仕えるようになったという物語です。

地理との結びつき

武当山は、道教における玄武信仰の中心地です。現在の湖北省にあり、玄武大帝の道場として知られています。

面白いことに、湖北省の省都・武漢には、川を挟んで向かい合う「亀山」と「蛇山」という2つの山があります。これらの名前は、玄武の姿から名付けられたとも言われているんです。

出典・起源

玄武の信仰がどのように生まれたのか、その起源を探ってみましょう。

五行説との関係

玄武と北方が結びついた理由は、五行説という古代中国の思想体系にあります。

五行説では、世界を構成する5つの元素(木・火・土・金・水)を、方角や色と対応させて考えました。

五行説の対応表

- 中央:黄色・土

- 北方:黒色・水

- 東方:青色・木

- 西方:白色・金

- 南方:赤色・火

この考え方に基づいて、黒い色を持つ玄武が北方の守護神とされたんですね。

成立時期

四神の信仰は、五行説の影響を受けながら戦国時代ごろ(紀元前5~3世紀)に成立したと考えられています。

中国の天文学において、周天(空全体)を天の赤道帯に沿って4分割し、それぞれに7つずつの星座(二十八宿)を割り当てました。北方の7つの星座を繋げると、蛇が絡みついた亀の姿に見えたことが、玄武のイメージの元になったとされます。

日本への伝来

四神の信仰は、中国だけでなく古代の朝鮮半島や日本にも伝わりました。

日本での代表的な例としては以下があります。

日本に残る玄武

- キトラ古墳(奈良県明日香村):石室の北側壁に玄武が描かれている

- 薬師寺金堂(奈良県):本尊台座に玄武の姿がある

- 神田明神(東京):四神の彫像がある

- 秩父神社(埼玉):四神の絵が確認できる

平安京の設計にも四神の考え方が取り入れられ、北には船岡山という丘陵が玄武に対応すると考えられていました。これを「四神相応(ししんそうおう)」といい、土地の吉凶を判断する重要な基準とされたんです。

地域による変化

興味深いことに、福建省では玄武の代わりに「黒虎(こっこ)」が北の守護獣とされているそうです。このように、同じ中国でも地域によって少しずつ違いがあるんですね。

まとめ

玄武は、亀と蛇が合体した神秘的な姿を持つ、北方の守護神です。

重要なポイント

- 中国神話の四神の一つで、北方を守護する水神

- 亀と蛇が合体した独特の姿を持つ神獣

- 長寿と繁殖、生命力の象徴とされる

- 冥界と現世を行き来できる不思議な力を持つ

- 五行説の影響を受け、戦国時代ごろに信仰が成立

- 玄天上帝や真武大帝として道教で崇められる

- 日本でも古墳や寺院に描かれ、広く信仰された

- 北方七宿という星座の総称でもある

四神の中でも最も古い存在とされる玄武。その神秘的な姿と力は、今も多くの人々を魅了し続けています。