もし夜道で突然、建物よりも大きな巨大な骸骨が「がしゃがしゃ」と音を立てながら現れたら…想像しただけでも恐ろしいですよね。

「がしゃどくろ」は、そんな悪夢のような姿をした日本の妖怪です。

この記事では、巨大な骸骨妖怪「がしゃどくろ」について、その圧倒的な姿から歴史的ルーツ、そして現代に至るまでの興味深い成り立ちまで、詳しくご紹介します。

がしゃどくろってどんな妖怪なの?

「がしゃどくろ」は、のたれ死んだ人や戦死者など無念の死を遂げた人々の怨念が集まり、巨大な骸骨となって現れる妖怪なんです。

姿・特徴

がしゃどくろの見た目と特徴は、まさにインパクト抜群です。

- 身長は10メートル以上、木や家よりもはるかに高い

- 骨だけの姿で、夜道をがしゃがしゃと音を立てながらさまよう

- 巨大な手で人をつかんで握りつぶして食べる

ルーツは滝夜叉姫

実は、がしゃどくろは昭和に創作された妖怪なのだそうです。

そのルーツは滝夜叉姫にあります。

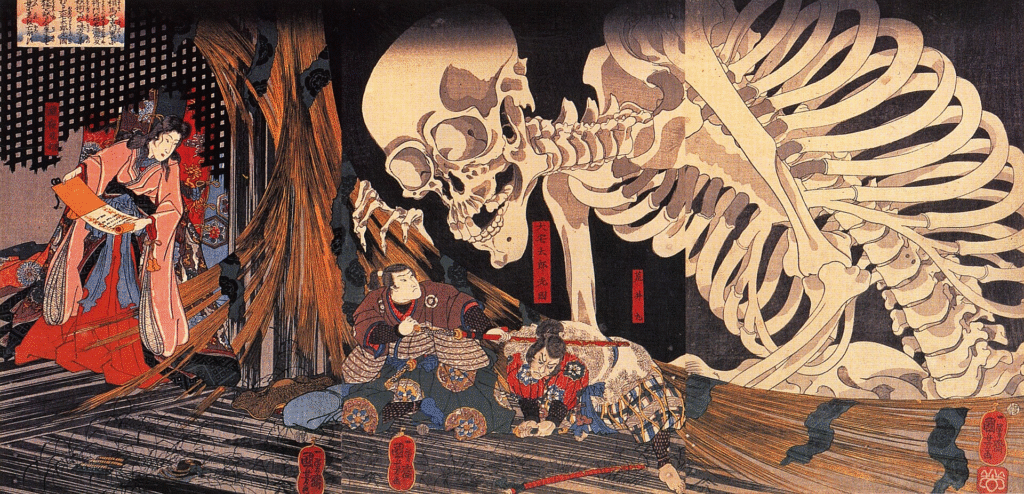

天慶の乱(てんぎょうのらん)で討たれた平将門。その娘「滝夜叉姫」は復讐を決意します。

彼女は朝廷との戦いで、妖術を使いドクロを呼び出したとされています。

この話を日本の浮世絵師・歌川国芳が『相馬の古内裏(そうまのふるだいり)』で描きました。

後に、『相馬の古内裏(そうまのふるだいり)』の大きなドクロをモデルとして、がしゃどくろが創作されました。

まとめ

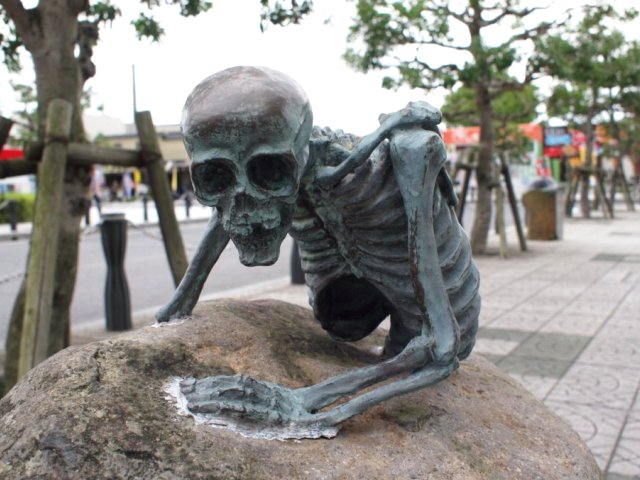

がしゃどくろは、古い歴史的背景と現代的な創作が見事に融合した、ユニークな妖怪です。

平将門の娘・滝夜叉姫の復讐譚という平安時代の歴史から、江戸時代の歌川国芳の浮世絵『相馬の古内裏』を経て、昭和時代に現在の形で創作されるまで、実に1000年以上の時を経た壮大な物語を持っています。

重要なポイント

- 身長10メートル以上の巨大骸骨妖怪

- 無念の死を遂げた人々の怨念が集合した存在

- 昭和時代に創作された比較的新しい妖怪

- 平将門と滝夜叉姫の歴史的背景を持つ

- 歌川国芳の浮世絵『相馬の古内裏』が直接のモデル