夜の学校で、誰もいないはずの音楽室からピアノの音が聞こえてきたら、あなたはどうしますか?

それはもしかして、学校に伝わる七不思議の一つかもしれません。

日本全国の学校には、必ずと言っていいほど語り継がれる怪談があります。でも、その七つ全部を知ってしまうと、恐ろしいことが起こるという言い伝えも…。

この記事では、日本の学校文化に深く根付いた「学校の七不思議」について、その起源や代表的な怪談、そして知ってはいけない理由まで詳しくご紹介します。

概要

学校の七不思議は、日本全国の小中高校に伝わる7つの怪談を集めた都市伝説です。

昭和後期から平成初期にかけて大流行し、当時の子どもたちの間で定番の怖い話として語り継がれてきました。1990年代の第二次オカルトブームでは、映画やドラマ、漫画などのモチーフとなり、日本の学校文化の一部として定着したんです。

面白いことに、「七不思議」という言葉は元々、ピラミッドなどの古代の巨大建造物を指す外来語でした。それが日本では「本所七不思議」のような怪談に使われるようになり、さらに学校の怖い話に当てはめられたというわけです。

単なる怖い話の寄せ集めではなく、口承文化として世代を超えて受け継がれ、地域や学校ごとに独自のバリエーションを生み出しながら進化してきた、生きた民間伝承なんですね。

七不思議の恐ろしい掟

学校の七不思議には、絶対に破ってはいけない掟があります。

七つ全部知ると起こること

「七不思議を全て知ってしまうと、恐ろしい災いが降りかかる」

これが最も有名な言い伝えです。具体的にはこんな恐怖が待っているとされています。

- 翌日死んでしまう

- 20歳までに忘れないと死ぬ

- 口に出して全部言うと事故に遭う

- 卒業できなくなる

- 学校から出られなくなる

六つ目で止めるべき理由

多くの学校では、七不思議のうち六つまでしか語られません。なぜなら、七つ目を知ること自体が最大のタブーだからです。

ある小学校の話では、6人の生徒が一人一話ずつ怪談を披露していたところ、6番目が終わった瞬間にトイレの花子さんが現れて、7つ目の話を語ったという恐ろしいエピソードもあります。

八つ目の存在

実は学校によっては、八つ以上の不思議が存在することもあるんです。

この場合、二つのパターンがあります。

- 安全パターン:八つ以上知ることで七不思議の呪いから逃れられる

- 危険パターン:七つまでは平気だが、八つ目を知ると確実に死ぬ

どちらが本当なのか、誰も確かめる勇気はありません。

代表的な七不思議

全国の学校で共通して語られる、定番の七不思議をご紹介します。

1. トイレの花子さん

最も有名な学校怪談の主人公です。

3階の女子トイレの3番目の個室をノックして「花子さん遊びましょ」と呼びかけると、「はーい」という返事が返ってくるという話。赤いスカートの女の子の霊で、男子版は「太郎くん」と呼ばれますが、花子さんほど有名ではありません。

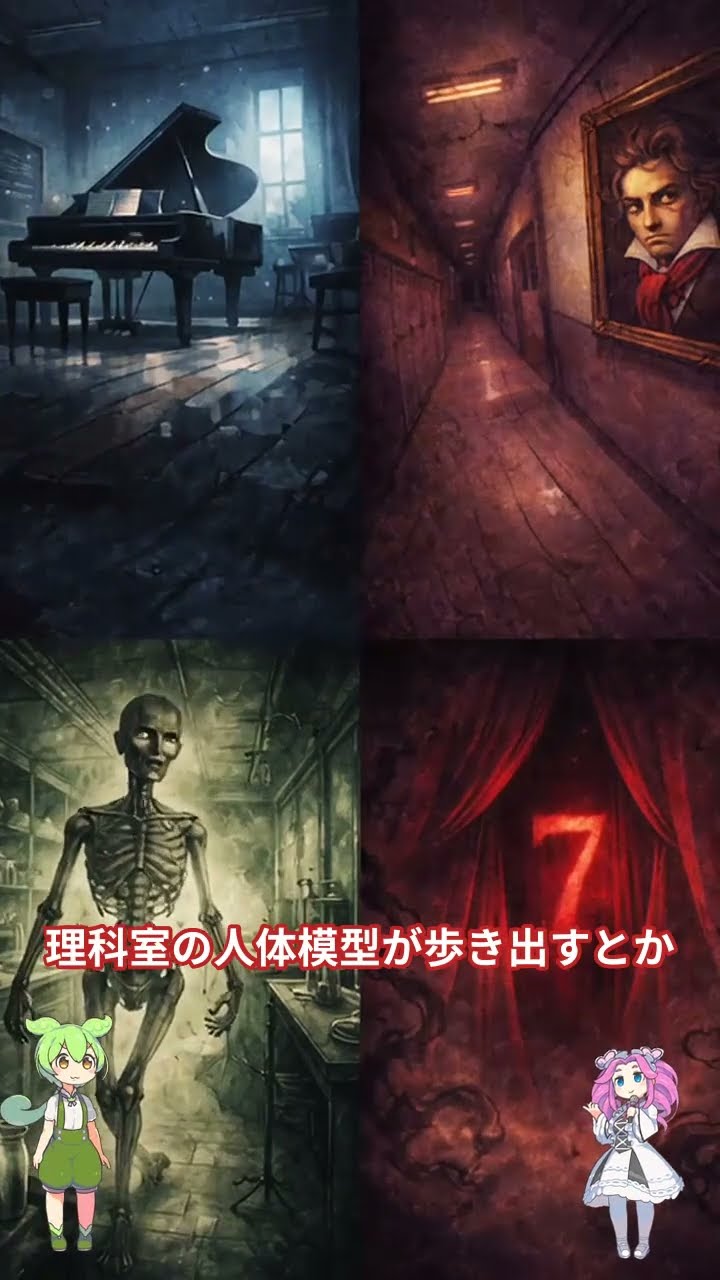

2. 音楽室のベートーヴェン

夜になると肖像画の目が光る、または見ている人の方を向くという怪談です。

ベートーヴェンの肖像画は険しい表情で描かれているため、特に不気味に感じやすいんですね。学校によってはバッハやモーツァルトの場合もあります。

3. ひとりでに鳴るピアノ

音楽室のピアノが、誰もいないはずなのに勝手に鳴り出すという話。

この世に未練を残した生徒の霊が演奏しているとされ、その音楽を聞いた者は呪われるとも言われています。

4. 歩く二宮金次郎像

校庭にある二宮金次郎の像が、夜中に動き回るという怪談です。

- 背負っている薪の数が変わる

- 図書室まで本を借りに行く

- 校庭を走り回る

最近は「歩きスマホを連想させる」という理由で撤去される学校も増え、この怪談も聞かれなくなってきました。

5. 動く人体標本

理科室の骨格標本や人体模型が夜になると動き出すという恐怖の話。

「実は本物の子どもの骨を使っている」という噂もありますが、ほとんどは作り物です。ただし2016年、鹿児島県の高校で本物の頭蓋骨が発見された事例もあり、完全な作り話とは言い切れない不気味さがあります。

6. 13段になる階段

普段は12段の階段が、夜に数えると13段になっているという怪談。

13という数字は、絞首台の階段の段数やキリスト教で不吉とされる数字と関連付けられています。また、3階建ての校舎なのに4階への階段が現れ、行ってしまうと戻れないという話もあります。

7. 鏡の中の世界

学校の鏡にまつわる怪談は特に多彩です。

- 4時44分44秒に鏡の前に立つと消えてしまう

- トイレの鏡に自分の死に顔が映る

- 体育館の鏡に剣道部員の霊が映る

- 階段の踊り場の鏡に別の世界が映る

学校が怪談の舞台になる理由

なぜ学校には、これほど多くの怪談が生まれるのでしょうか。

歴史的背景

多くの学校には、暗い過去が隠されているという説があります。

- 墓地の跡地に建てられた

- 戦時中は野戦病院として使われていた

- 空襲で多くの人が亡くなった場所だった

実際に墓地を移転して学校を建てたケースも存在し、完全な作り話とは言えない部分もあるんです。

子どもたちの心理

学校の七不思議が広まった理由には、子どもたちの心理も関係しています。

- 共通の話題として盛り上がれる

- スリルを楽しむことができる

- 大人の知らない秘密を共有する感覚

- 日常と非日常の境界を体験できる

口承文化としての価値

七不思議は単なる怖い話ではなく、コミュニケーションツールとしての役割も果たしてきました。

「分からなさ」という要素を含むことで、子どもたちは想像力を働かせ、自分たちなりの解釈を加えながら次の世代へと伝えていったんです。

現代の七不思議

時代とともに、学校の七不思議も進化しています。

新しい怪談の登場

- パソコン室の呪われたPC

- エレベーターの4階ボタン

- 監視カメラに映る影

- Wi-Fiがつながらない教室

SNS時代の広がり

現代では、怪談がSNSで瞬時に拡散されるようになりました。

地域限定だった話が全国に広まったり、写真や動画付きで語られたりすることで、よりリアルな恐怖として認識されるようになっています。時には社会現象にまで発展することもあるんです。

まとめ

学校の七不思議は、日本の学校文化に深く根付いた民間伝承です。

重要なポイント

- 七つ全て知ると災いが起こるという恐ろしい掟がある

- 全国共通の怪談と学校独自の話が組み合わさっている

- トイレの花子さんや動く人体標本など定番の七不思議が存在する

- 墓地跡地説や戦時中の記憶など歴史的背景も影響している

- 子どもたちのコミュニケーションツールとして機能してきた

- 時代とともに進化し、現代的な怪談も生まれている

あなたの学校にも、きっと独自の七不思議があるはずです。でも、くれぐれも七つ全部を知ろうとは思わないでくださいね。六つ目で止めておくのが、賢明な選択かもしれません…。