どれだけ食べても満たされない、どれだけ飲んでも喉の渇きが癒えない。そんな苦しみを想像したことはありますか?

仏教では、生前の行いによって死後に生まれ変わる六つの世界があるとされています。その中でも特に苦しみが深いのが「餓鬼道(がきどう)」という世界なんです。

この記事では、飢えと渇きに永遠に苦しむ餓鬼道について、その恐ろしい実態と仏教の教えを詳しくご紹介します。

概要

餓鬼道は、仏教の世界観である六道(ろくどう)の一つです。

六道とは、人が死後に生まれ変わる可能性のある六つの世界のこと。その中でも餓鬼道は、地獄道・畜生道とともに三悪道(さんあくどう)と呼ばれる苦しみの世界に分類されます。

餓鬼道に落ちるのは、生前に強い欲望を持ち、むやみに他人を妬んだり、物惜しみをして施しをしなかった人たちです。この世界では、餓鬼(がき)と呼ばれる存在となり、永遠に続く飢えと渇きという地獄のような苦しみを味わうことになります。

仏教経典『往生要集(おうじょうようしゅう)』では、餓鬼の数や種類は非常に多く、さまざまな姿の餓鬼がいると記されています。

餓鬼道ってどんな世界?

餓鬼道は、文字通り「餓えた鬼」が住む世界なんです。

餓鬼道の場所

仏教の宇宙観によると、餓鬼道の本拠地は閻魔王界(えんまおうかい)にあるとされています。人間が住む大地の下、500由旬(ゆじゅん)という途方もない深さの場所に、36,000由旬もの広さを持つ世界が広がっているんですね。

ただし、すべての餓鬼がそこにいるわけではありません。人間界にも餓鬼は存在していて、墓場や不浄な場所、四つ辻などに現れるとされています。面白いことに、人間の目には見えない存在として、私たちのすぐそばにいるかもしれないんです。

餓鬼道の苦しみ

餓鬼道の苦しみは、想像を絶するものです。

主な苦しみ

- 永遠の飢えと渇き: どれだけ求めても満たされることがない

- 食べ物が火に変わる: せっかく見つけた食べ物も、口に入れた瞬間に炎に変わってしまう

- 水が飲めない: 清らかな川を見つけても、近づくと干上がったり、大力の鬼に杖で打たれて水が沸騰してしまう

- 責め苦: 獄卒(ごくそつ)たちに刀や杖で打たれる

人間界の時間で考えると、餓鬼道での一日は人間の一ヶ月に相当し、その寿命は500歳とも5000歳ともいわれています。つまり、この苦しみが途方もなく長く続くということなんですね。

餓鬼の姿・見た目

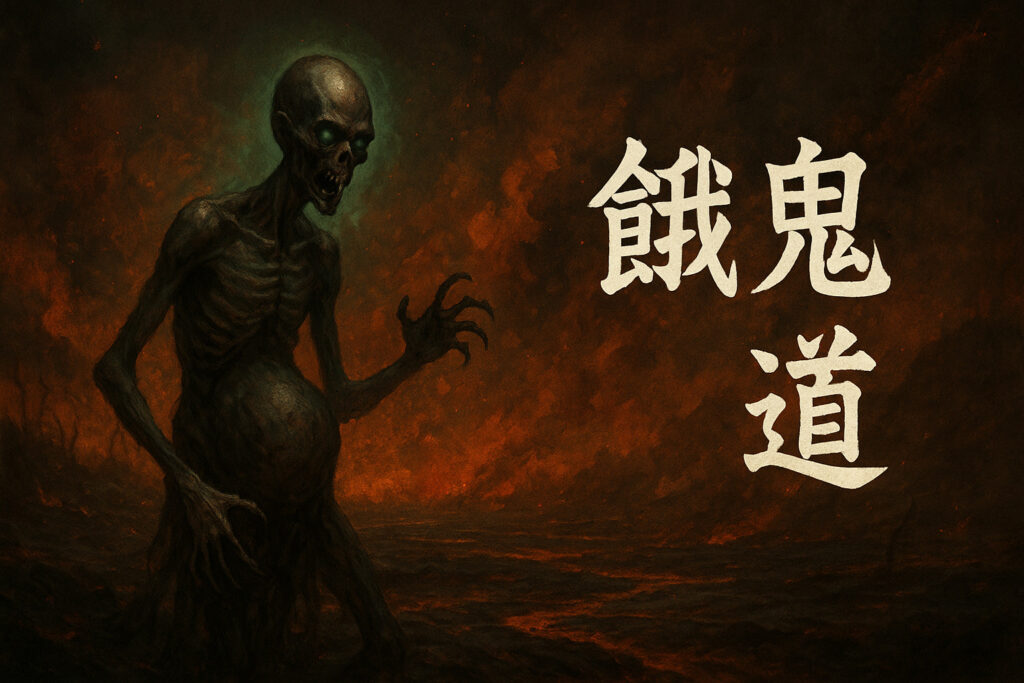

餓鬼の姿は、とても特徴的で恐ろしいものです。

典型的な餓鬼の外見

- 首: きわめて細く、針の穴ほどの太さしかない

- 体: 骨と皮だけに痩せ細っている

- お腹: 大きな山のように膨らんでいる

- 顔: しわだらけで黒ずんでいる

- 髪: ぼろぼろで顔を覆っている

- 体臭: 悪臭を放つ

この奇妙な体型には理由があります。首が細いため、たとえ食べ物を見つけても喉を通らない。お腹は空腹で膨れ上がっているけれど、決して満たされることがないんです。

口から火を吐く餓鬼

特に恐ろしいのが「焔口(えんく)」と呼ばれる餓鬼です。この餓鬼は痩せ細った体で、口から常に炎を吐いています。食べ物を口に入れようとすると、その炎で食べ物が燃えてしまうため、永遠に飢えに苦しむことになるのです。

どんな人が餓鬼道に落ちるの?

餓鬼道に転生する原因は、生前の行いにあります。

餓鬼道に落ちる行い

欲深い心

- 自分の欲望ばかり求めて、他人のことを考えない

- 貪欲(どんよく)に物を集めて、決して手放さない

- 美食三昧で、家族にさえ分け与えない

物惜しみと嫉妬

- 困っている人がいても、施しをしない

- むやみに他人を妬み、人の幸せを喜べない

- 自分だけが得をしようとする

不正な行為

- 他人の物を盗む、騙し取る

- 重さをごまかして商品を売る

- 高利貸しで容赦なく金を取り立てる

仏教では、こうした行いが「業(ごう)」となって積み重なり、死後の行き先を決めると説いています。つまり、餓鬼道は罰ではなく、自分の行いが生み出した結果なんですね。

餓鬼の種類

『正法念処経(しょうぼうねんじょきょう)』という仏教経典によると、餓鬼は36種類に分類されています。ここでは代表的なものをいくつかご紹介しましょう。

無財餓鬼(むざいがき)

最も苦しい餓鬼で、食べることが全くできません。飲食しようとすると炎になってしまい、常に貪欲に飢えています。唯一、人間が供養してくれたものだけを食べることができるといわれます。

針口餓鬼(しんこうがき)

貪欲や物惜しみの心から、困っている人に施しをしなかった者がなります。口が針の穴のように小さいのに、お腹は大山のように膨れています。食べたものはすぐに炎になって吹き出し、蚊や蜂などの毒虫にたかられ、常に火で焼かれているんです。

食吐餓鬼(じきとがき)

自分は美食を楽しみながら、妻子には与えなかった者がなります。荒野に住み、食べても必ず吐いてしまう、または獄卒に無理やり吐かされてしまいます。身長が半由旬(約5キロメートル)もある巨大な餓鬼です。

食糞餓鬼(じきふんがき)

僧侶に不浄な食べ物を与えた者がなります。糞尿の池で蛆虫(うじむし)や糞尿を飲食するしかありませんが、それすら満足に手に入らず苦しみます。

食気餓鬼(じっけがき)

自分だけご馳走を食べて、妻子には匂いしか嗅がせなかった者がなります。この餓鬼は、人が供養のために焚く線香や供物の香りだけを食べて生きています。

食水餓鬼(じきすいがき)

水で薄めた酒を売ったり、酒に虫を混ぜて人を騙した者がなります。水を求めても飲むことができず、水浴びから上がってきた人から滴り落ちるしずくや、亡き父母に子が供えた水のわずかな部分だけを飲むことができます。

食血餓鬼(じきけつがき)

肉食を好んで殺生し、妻子には分け与えなかった者がなります。生き物から出た血だけを食べることができる餓鬼です。

焔口餓鬼の伝説

餓鬼道にまつわる最も有名な伝説が、お釈迦様の高弟である阿難尊者(あなんそんじゃ)と焔口餓鬼の物語です。

阿難尊者と焔口

ある日、阿難尊者が静かに瞑想していると、突然目の前に恐ろしい餓鬼が現れました。その餓鬼は痩せ細った体で、口から炎を吐いている「焔口」という名の餓鬼でした。

焔口は阿難に告げます。

「お前は三日後に死んで、醜い餓鬼に生まれ変わる運命だ」

命の危機を感じた阿難は、すぐにお釈迦様のもとへ駆けつけて助けを求めました。

釈迦の教え

お釈迦様は阿難に、餓鬼を救う方法を教えました。

「釈迦如来の秘呪(ひじゅ)を唱えて祈れば、観音菩薩の札を立て、一つの器の食べ物でも無限の食物となり、一切の餓鬼の空腹を満たすことができる」

この教えは、自分だけが助かろうとするのではなく、苦しむすべての餓鬼を救うことの大切さを説いたものなんです。

この伝説が、後の施餓鬼会(せがきえ)という儀式の起源となりました。

餓鬼を救う方法 – 施餓鬼会

餓鬼道に落ちた者たちを救うために、仏教では「施餓鬼会」という供養が行われます。

施餓鬼会とは

施餓鬼会は、食物を供えた精霊棚に「三界萬霊供養(さんがいばんれいくよう)」の札を立て、餓鬼道の餓鬼や幽鬼、すべての霊の安らぎを祈る儀式です。

『救抜焔口陀羅尼経(くばつえんくだらにきょう)』に説かれる陀羅尼(だらに、呪文のこと)を唱えながら食物に加持すると、餓鬼の苦しみを取り除くことができるとされています。

いつ行われるの?

一般的には旧暦7月15日、お盆の時期に行われることが多いため、お盆行事と混同されることもあります。しかし本来、施餓鬼会は特定の日の行事ではなく、僧院では毎晩行われることもあるんです。

現代に生きる教え

施餓鬼会の教えは、単に死者を供養するだけではありません。欲深さや物惜しみ、嫉妬といった心を戒め、他者への思いやりと施しの大切さを私たちに教えてくれているんですね。

まとめ

餓鬼道は、欲望と執着の恐ろしさを教える仏教の世界です。

重要なポイント

- 六道の一つで、三悪道に分類される苦しみの世界

- 永遠に続く飢えと渇きが特徴

- 生前に欲深く、物惜しみをした者が転生する

- 細い首と大きなお腹という特徴的な姿

- 36種類もの餓鬼が存在する

- 施餓鬼会という供養で救われる

- 他者への思いやりと施しの大切さを教える

餓鬼道の教えは、単なる昔話ではありません。欲望に支配されず、他者を思いやる心を持つことの大切さを、今を生きる私たちにも問いかけているのかもしれませんね。