美しい女性の後頭部に、もう一つの口があって髪の毛が蛇のように動いて食べ物を運んでいる姿を見たら、あなたはどう思いますか?

江戸時代の人々にとって、それは恐ろしい因果応報の象徴でした。

それは継子いじめの報いで生まれた妖怪「二口女(ふたくちおんな)」だったのです。

この記事では、江戸時代の奇談集に登場する教訓的な妖怪「二口女」について詳しくご紹介します。

二口女ってどんな妖怪なの?

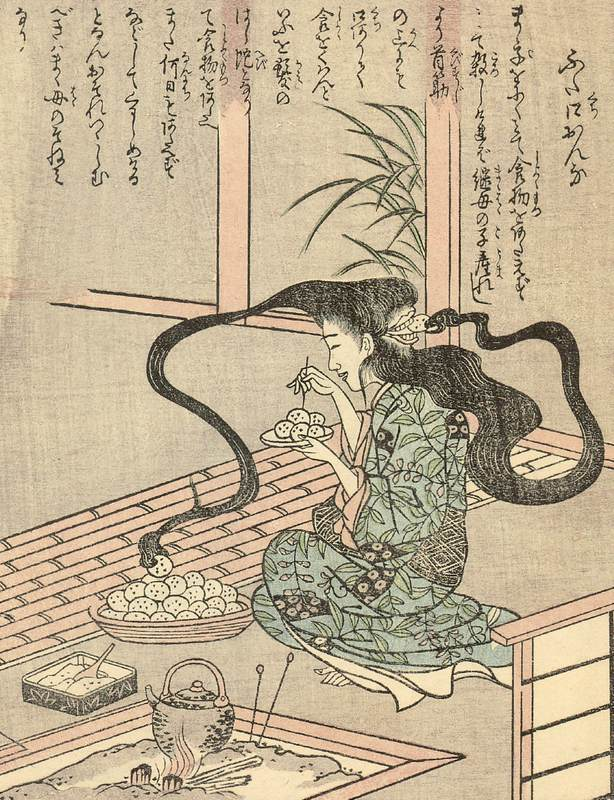

二口女(ふたくちおんな)は、後頭部にもう一つの口を持つ女性の妖怪です。

江戸時代の奇談集『絵本百物語』(1841年)に記録されており、継子いじめをした継母が因果応報で変化した姿として描かれています。

後頭部の口で食事を摂取し、髪の毛が蛇のように動いて食べ物を運ぶという恐ろしくも奇妙な特徴を持っています。

姿・描写

二口女の姿は、美しさと恐ろしさが同居した奇怪なものです。

基本的な特徴

- 美しい女性: 表面的には美しい女性の姿

- 後頭部の口: 頭の後ろにもう一つの大きな口

- 蛇のような髪: 髪の毛が生き物のように動く

- 食べ物を運ぶ髪: 髪で食べ物を掴んで後頭部の口に運ぶ

後頭部の口の詳細

- 人間の唇のような形: 傷口が口の形に変化

- 歯と舌: 頭蓋骨が歯、肉が舌のようになる

- 声を発する: 口から声が聞こえる

特徴

二口女には独特な能力と行動パターンがあります。

食事の特徴

- 後頭部で食べる: 主に後頭部の口で食事を摂取

- 髪で運搬: 蛇のような髪で食べ物を掴み運ぶ

- 大食い: 人に見えないところで大量に食べる

- 時刻による痛み: 決まった時刻に痛み、食べ物で治まる

声と意識

- 後悔の声: 「間違いだった」と後悔の言葉を発する

- 別人格: 後頭部の口に独立した意識がある

- 告白: 自分の過去の悪行を告白する

伝承

二口女には教訓的な物語と民間伝承の二つの系統があります。

『絵本百物語』の物語

継子いじめの報い

千葉県のある家に継母が嫁ぎました。

この継母は:

- 自分の子だけを愛し、先妻の子を虐待

- ろくな食事を与えず、ついに餓死させる

- 49日後、夫の斧が誤って妻の後頭部を割る

- 傷口が人間の口のような形に変化

- 決まった時刻に痛み、食べ物を入れると治まる

- 後に傷口から後悔の声が聞こえるようになる

この話は「人面瘡(じんめんそう)」という病気と関連付けられ、悪い行いをした者が患う病気として説明されています。

昔話「飯食わぬ嫁」

全国に広がる民話

二口女は「飯食わぬ女房」「口なし女房」「蜘蛛女房」という昔話としても知られています。

基本的なあらすじ

- ケチな男が「飯を食わない嫁が欲しい」と願う

- 突然現れた美しい女性と結婚

- 男の留守中に後頭部の口で大食いしている

- 正体がバレると男を桶に入れて山へ運ぶ

地域による違

東日本の伝承

- 正体は山姥や鬼女

- 男は菖蒲の中に逃げ込む

- 5月5日の菖蒲の節句の由来となる

西日本の伝承

- 正体は蜘蛛

- 「今晩、蜘蛛になって殺しにいく」と宣言

- 「夜蜘蛛は親に似ていても殺せ」の諺の由来

創作と民話の違い

『絵本百物語』(創作)

- 人間が病気で変化した姿

- 因果応報の教訓が込められている

- 道徳的な警告の意味

民話(伝統的)

- 最初から妖怪(山姥、鬼女、蜘蛛)

- 男性を騙す恐ろしい存在

- 退治される対象

まとめ

二口女は、教訓と恐怖を合わせ持つ独特な妖怪です。

重要なポイント

基本的な特徴

- 美しい女性の後頭部にもう一つの口

- 蛇のような髪で食べ物を運ぶ

- 因果応報で変化した姿

二つの系統

- 江戸時代の創作による教訓的な妖怪

- 全国に広がる「飯食わぬ嫁」の民話

- それぞれ異なる起源と意味