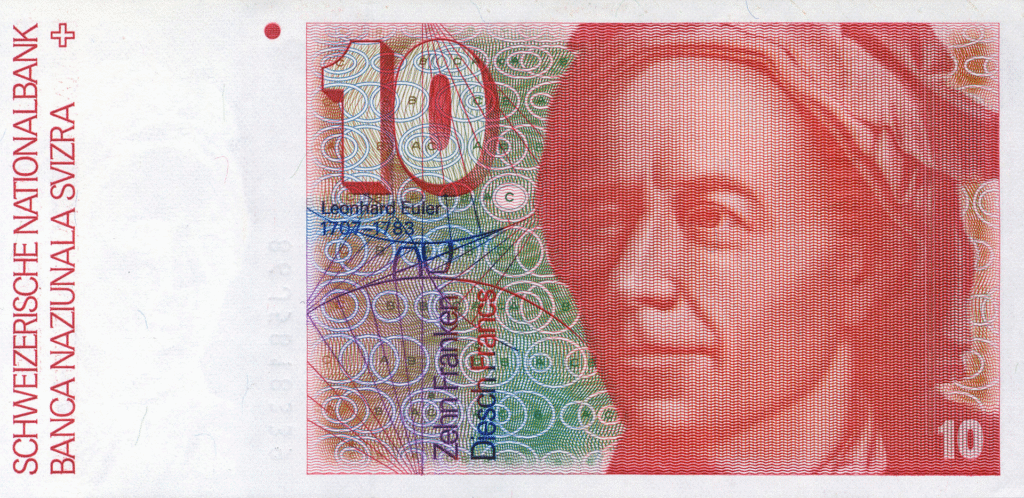

レオンハルト・オイラーは1707年4月15日にスイス・バーゼルで生まれ、1783年9月18日にロシア・サンクトペテルブルクで76歳で亡くなった、史上最も偉大な数学者の一人です。

彼の866編の論文と膨大な業績は、純粋数学から工学、物理学、音楽理論まで幅広い分野に革命をもたらしました。現代のコンピューターサイエンスと暗号理論の基盤も築いています。

驚くべきことに、完全失明後の12年間で全業績の約半分を生み出し、その超人的な暗算能力と記憶力は同時代人を驚嘆させました。

彼の導入した数学記号(e、i、f(x)、Σなど)は今日でも標準として使われ、RSA暗号からGPSナビゲーションまで、現代技術の根幹を支えています。

生涯と経歴:バーゼルからサンクトペテルブルクへの軌跡

幼少期と教育環境

オイラーは1707年4月15日、スイス・バーゼルで改革派教会の牧師パウル3世オイラーと、同じく牧師の娘マルグリート・ブルッカーの長男として生まれました。

4人兄弟の長男で、妹のアンナ・マリアとマリア・マグダレーナ、弟のヨハン・ハインリヒがいました。1歳の時に家族はリーエンに移住し、父が地元教会の牧師となりました。

8歳頃からバーゼルの祖母の家に下宿し、ラテン語学校に通いましたが、この学校は数学を教えない「かなり貧弱な」学校でした。

父から初期の数学教育を受け、後に神学者で数学に興味を持つヨハネス・ブルクハルトから個人指導を受けました。

1720年、わずか13歳でバーゼル大学に入学し、ヨハン・ベルヌーイの下で学びました。ベルヌーイは毎週土曜日の午後に個人指導を行い、オイラーの才能を見出しました。

1723年には哲学の修士号を取得し、ニュートンとデカルトの哲学を比較した論文を執筆しました。

サンクトペテルブルクとベルリンでの輝かしいキャリア

第一次サンクトペテルブルク期(1727-1741)

1727年4月5日にバーゼルを出発し、5月17日にサンクトペテルブルクに到着しました。

当初はロシア海軍の医療少尉として勤務しながらアカデミーで研究を行い、1730年に物理学教授、1733年には数学主任教授に就任しました。

この期間に、1734年1月7日にスイス人画家ゲオルク・グゼルの娘カタリーナ・グゼルと結婚し、13人の子供をもうけました(成人まで生存したのは5人のみ)。

ベルリン期(1741-1766)

フリードリヒ大王の招きで1741年7月25日にベルリンに到着し、ベルリンアカデミーの数学部門長として活躍しました。

この期間に「無限解析入門」(1748年)、「微分計算教程」(1755年)など画期的な著作を発表しました。

しかし、フリードリヒ大王との関係は複雑で、王は数学以外の教養に欠けるオイラーを「キュクロプス(一つ目の巨人)」と呼び、軽視していました。

第二次サンクトペテルブルク期(1766-1783)

エカチェリーナ2世の破格の条件での招聘を受けて帰還しました:

- 年俸3000ルーブル

- 妻への年金

- 息子たちへの高位職

1773年に最初の妻カタリーナが死去後、1776年に彼女の異母姉妹サロメ・アビゲイル・グゼルと再婚しました。

視力喪失の詳細な経緯

オイラーの視力喪失は段階的に進行しました。

1735年、28歳の時に重篤な熱病にかかり、右目の周囲が腫れ、部分的な視力喪失が始まりました。

1738年には右目が完全に失明し、これを地図製作作業の過労のせいだと考えていました。フリードリヒ大王から「キュクロプス」と呼ばれたのはこのためです。

1766年、サンクトペテルブルクに帰還した際、左目に白内障が発見されました。

1771年に白内障手術を受け、一時的に視力が回復しましたが、合併症により両目がほぼ完全に失明しました。

驚くべきことに、完全失明後の生産性は逆に向上し、1775年には週に1本の論文を執筆するペースに達しました。

息子のヨハン・アルブレヒトとクリストフ、W.L.クラフト、A.J.レクセル、孫婿のニコラス・フスなどの助手の協力を得て、口述筆記により研究を続けました。

数学的業績:現代数学の基礎を築く

オイラーの公式と等式の革命性

オイラーの公式 e^(iπ) + 1 = 0 は、1748年の「無限解析入門」で発表され、「数学で最も美しい定理」と称されています。

この式は5つの基本的な数学定数(e、i、π、1、0)を結びつけ、指数関数、複素数、三角関数を統一的に理解する道を開きました。

一般形 e^(iθ) = cos θ + i sin θ は、複素解析の基盤となっています。

オイラー数(e)の定義と普及

オイラー数 e ≈ 2.71828… は、1727-1728年頃に大砲の爆発力に関する未発表の研究で初めて使用され、1736年の「力学」で公式に発表されました。

彼は以下の定義を確立しました:

- e = lim(n→∞) (1 + 1/n)^n

- e = Σ(n=0 to ∞) 1/n!

この定数の性質を体系的に研究し、eは自然対数の底として、連続複利計算から成長・減衰過程まで幅広く応用されています。

グラフ理論の創始:ケーニヒスベルクの橋

1735年8月26日に発表され、1741年に出版された「位置の幾何学に関する問題の解決」で、ケーニヒスベルクの7つの橋を各橋を一度だけ渡って巡回できるかという問題を解決しました。

オイラーは物理的な問題を数学的構造に抽象化し、頂点の次数(接続する辺の数)が全て偶数、または奇数が正確に2つの場合のみ一筆書きが可能であることを証明しました。

ケーニヒスベルクでは次数が3、3、3、5(全て奇数)だったため不可能でした。これがグラフ理論の始まりとなりました。

数論における画期的貢献

オイラーの定理:gcd(a,n) = 1 ならば a^φ(n) ≡ 1 (mod n) は、フェルマーの小定理の一般化であり、現代のRSA暗号の数学的基盤となっています。

オイラーのトーシェント関数 φ(n) は、n以下でnと互いに素な正の整数の個数を表し、暗号理論で不可欠です。

完全数の研究では、2^p – 1が素数ならば2^(p-1)(2^p – 1)は完全数というユークリッド・オイラーの定理を証明しました。

1772年までに2^31 – 1 = 2,147,483,647がメルセンヌ素数であることを示しました。

導入した数学記号の標準化

オイラーが導入・普及させた記号は現代数学の基盤です:

- e(1727-1728):自然対数の底

- i(1777):虚数単位√(-1)

- f(x):関数記法の確立

- sin, cos, tan, sec, csc, cot:三角関数の略記法を標準化

- Σ:総和記号

- π:円周率(William Jonesが1706年に導入したものを普及)

他分野への多大な貢献

物理学における革新

流体力学のオイラー方程式(1757年発表)は、現代の流体力学の基礎方程式であり、航空宇宙工学、気象学、海洋学で不可欠です。

「力学」(1736年)と「剛体の運動理論」(1765年)で、解析的手法を力学に初めて体系的に適用し、解析力学を確立しました。

光学では「屈折光学」(3巻、1769年)でニュートンの粒子説に反対し、波動説を提唱しました。色収差のないレンズが可能であることを証明し、望遠鏡と顕微鏡の設計に貢献しました。

天文学では彗星軌道の精密計算法を開発し、月の運動理論に取り組み、パリアカデミー賞を12回受賞しました。

工学への実用的応用

オイラーの座屈公式 Pcr = (π²EI)/(KL)²(1744年導出)は、構造工学設計の基礎です。

超高層ビル建設から航空宇宙工学まで、圧縮部材を持つあらゆる構造物の設計に不可欠となっています。

「船舶の科学」(2巻、1749年)では、船舶の静水力学的安定性理論を独立に開発し、メタセンターの数学的原理を導出しました。これらの原理は現代の造船工学でも使用されています。

音楽理論の数学的解明

「新音楽理論試論」(1739年、30-31歳の時に執筆)で、音程と和音の「快適度」を 2^m × 3^p × 5^q の形の指数で定量化しました。

周波数比が単純なほど協和音として心地よいという理論を展開し、短調が悲しく聞こえるのは数値的複雑性が高いためだと論じました。

驚異的なエピソードと逸話

超人的な暗算能力

75歳の不眠の夜、最初の20個の数の6乗までを暗算し、数日間前からも後ろからも暗唱できました。

最初の100個の素数を暗記し、それぞれの6乗まで即座に答えることができました。

完全失明後も15桁の計算を完全に頭の中で実行し、1772年の月の運動理論の複雑な計算をすべて暗算で行いました。

ウェルギリウスの「アエネーイス」全巻を暗記し、子供時代の版の各ページの最初と最後の文を暗唱できました。

エカチェリーナ2世との特別な関係

エカチェリーナ2世は1766年にオイラーを破格の条件でロシアに招聘しました。

アカデミー総裁就任式では女帝自らオイラーの腕を取って入場しました。

七年戦争中にロシア軍が誤ってオイラーの領地を損傷した際、4000ルーブルという巨額の賠償金を支払いました。

論文執筆数の検証

866編という数字は正確です。

スウェーデンの数学者グスタフ・エネストレームが1910-1913年に作成した「エネストレーム索引」(E1-E866)で完全にカタログ化されています。

生前に約560編を発表し、死後1830年まで続いた出版で756編に達し、その後の発見で866編となりました。

完全失明後の12年間で全業績の約半分を生み出しました。

失明後の驚異的な研究活動

1771年の完全失明後、「今や私は気を散らすものが少なくなった」と冷静にコメントし、むしろ生産性が向上しました。

息子たちや孫婿ニコラス・フスらの協力で口述筆記により研究を続け、「ドイツ王女への手紙」(1768-72年、200通以上)を執筆しました。

1783年9月18日の最期の日も、気球の運動を研究し、複雑な計算を完成させた後、夕方5時頃に脳出血で倒れました。

「私は死んでいく」という言葉を残して午後11時頃に息を引き取りました。

現代への計り知れない影響

コンピューターサイエンスの基盤

グラフ理論の創始は、現代のルート最適化、ネットワーク解析、回路設計の基礎となっています。

GPSナビゲーションシステム、配送ルート最適化、ネットワークトポロジー解析すべてがオイラーのアルゴリズムに依存しています。

Project Eulerという人気プログラミングチャレンジサイトには、220地域から130万人以上が登録し、114のプログラミング言語で挑戦しています。

RSA暗号への直接的貢献

オイラーのトーシェント関数φ(n)とオイラーの定理は、RSA暗号の数学的基盤です。

オンラインバンキング、安全な通信、すべてのHTTPS接続は、オイラーの18世紀の数論に依存しています。

ビットコインとブロックチェーン技術も、オイラーの数論に根ざした暗号原理を使用しています。

現代技術での応用例

オイラー法は微分方程式を解くための基本的な数値アルゴリズムとして、事実上すべての数学ソフトウェアに実装されています。

オイラーツアー技術はコンピューターサイエンスにおける木構造表現の高度なデータ構造として使用されます。

機械学習の最適化アルゴリズムの多くがオイラーの数値解法に基づいています。

まとめ:時を超える天才の遺産

オイラーの遺産は、純粋数学から実用工学、そして現代のデジタル技術まで、人類の知的活動のあらゆる分野に深く根を下ろしています。

彼の866編の論文と革新的な記号体系は、300年近く経った今も、私たちの日常生活を支える技術の根幹を成しているのです。

完全失明という困難を乗り越えて生み出された膨大な業績は、人間の知的可能性の限界を示すとともに、真の天才が持つ不屈の精神を物語っています。