閻魔大王はインドの神だった?

「閻魔大王(えんまだいおう)」と聞くと、どんなイメージが浮かびますか?

おそらく多くの方は、地獄で罪人を裁く恐ろしい姿や、「舌を抜く」といった恐ろしい罰を与える存在を思い浮かべるのではないでしょうか。

日本の昔話や地獄絵などでもおなじみのこの存在ですが、実は彼のルーツをたどると、はるか遠いインド神話に行き着くのです。

そう、閻魔大王の起源は、インド神話に登場する「ヤマ(Yama)」という神様なのです。

この記事では、インド神話におけるヤマ神の本来の姿と、どのようにして日本の閻魔大王へと変化していったのかを探っていきましょう。

インド神話におけるヤマ神とは?

死者の最初の王

インドの最も古い聖典の一つである『リグ・ヴェーダ』によると、ヤマは人類で初めて死を経験した存在とされています。

つまり、「死」という概念を世界にもたらした最初の人物なのです。

彼は死後、「死者の王」「冥界の支配者」として、死後の世界「ナーラカ(Naraka)」を治めることになりました。

ヤマは亡くなった人々を迎え入れ、彼らの生前の行いに応じて適切な場所へと導く役割を担っています。

インド神話では、ヤマは黒い肌と赤い衣装を身にまとい、水牛に乗って現れるとされています。

また、手には「パーシャ」と呼ばれる縄や「ダンダ」という棒を持ち、これらを使って死者の魂を捕らえると言われています。

ヤマは恐ろしい存在ではない?

日本の閻魔大王のイメージとは異なり、インド神話におけるヤマは必ずしも恐ろしい裁判官として描かれているわけではありません。

むしろ、死者の魂を楽園(天国)に歓迎する神様でした。

時代が進むにつれて、住処が地下になり、死者の魂を裁く役割を持つようになりました。

閻魔大王との関係―なぜ日本に「ヤマ」が伝わったのか?

仏教を通じての伝来

インド神話のヤマ神が日本に伝わったのは、仏教の伝来がきっかけでした。

紀元前後に成立した仏教では、インドの伝統的な神々を取り込み、独自の宇宙観を形成していきました。

その過程で、ヤマ神は仏教の「閻魔王(えんまおう)」として位置づけられるようになります。

そして、閻魔王の概念は中国を経由して、6世紀頃に日本へと伝わりました。

日本語の「閻魔」という言葉は、サンスクリット語の「ヤマ」の音訳である。

後に「大王」という敬称が付け加えられ、「閻魔大王」として親しまれるようになりました。

日本での変化―恐怖の象徴へ

日本に伝わった閻魔大王の姿は、時代とともに少しずつ変化していきました。

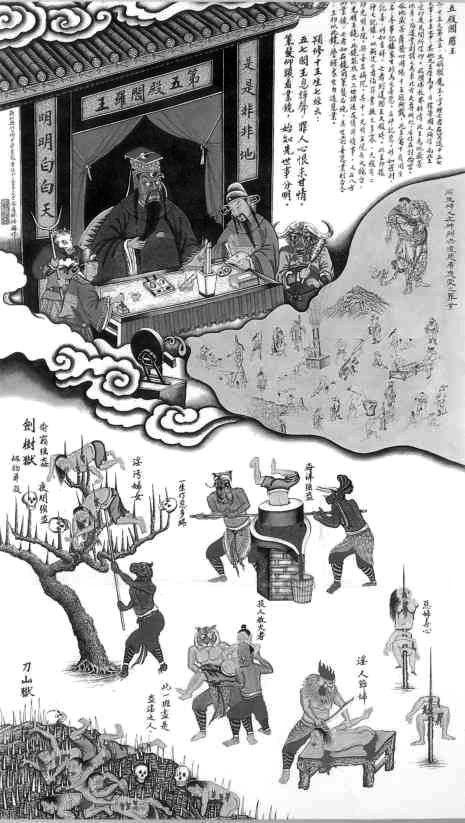

特に平安時代から鎌倉時代にかけて、「十王信仰」という考え方が広まります。

これは、人が死後、閻魔大王を含む十人の王によって順番に裁かれるという信仰です。

その中でも閻魔大王は、5番目に亡者を裁く最も重要な王として位置づけられました。

日本文化の中で、閻魔大王は次第に恐ろしい姿で描かれるようになります。

特に江戸時代には、「嘘をつくと閻魔さまに舌を抜かれる」といった教えが広まり、子どもたちの道徳教育にも利用されるようになりました。

こうした恐ろしいイメージは、人々に「悪いことをすれば地獄で罰せられる」という教訓を伝える役割を果たしました。

日本の地獄絵や説話では、閻魔大王の前で罪人が裁かれる様子が生々しく描かれ、民衆の信仰心や道徳心を強める効果がありました。

まとめ:閻魔大王は死の神だった

インド神話のヤマから日本の閻魔大王まで、死後の世界を司る神の系譜をたどってきました。

私たちが恐ろしい裁判官としてイメージする閻魔大王は、元々は「死者を楽園に歓迎するもの」「正義と秩序の守護者」だったのです。

この神の姿が文化や宗教を超えて受け継がれてきたのは、人間にとって「死」や「裁き」が普遍的な関心事だからでしょう。

どの文化においても、「どう生きるか」「死後にどう裁かれるか」という問いは避けて通れません。

現代社会では、閻魔大王のような恐ろしい神によって裁かれるという考え方は薄れつつあるかもしれませんが、自分の行いに責任を持ち、正しく生きるという教えは今も変わらず重要です。

ヤマ神=閻魔大王の物語は、異なる文化がどのように交流し、影響し合ってきたかを教えてくれる貴重な例でもあります。

日本文化に深く根付いたこの存在のルーツを知ることで、文化の多様性と普遍性について考えるきっかけになるのではないでしょうか。