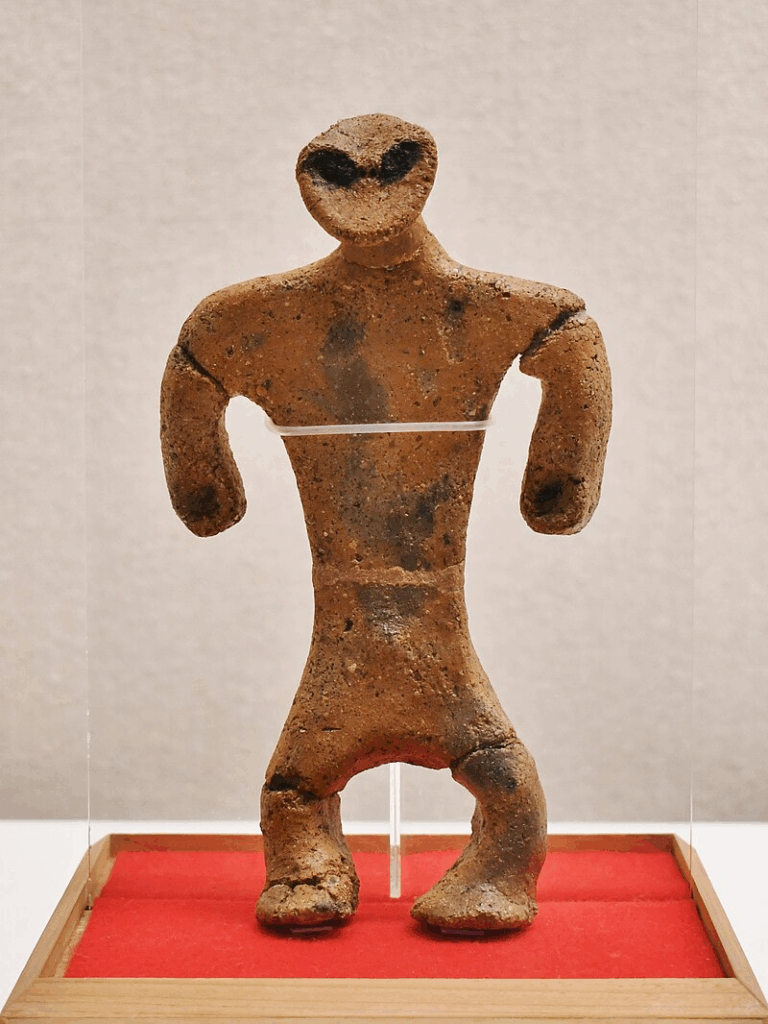

縄文時代の遺跡から発見される、不思議な形をした土の人形を見たことがありますか?

まるで宇宙人のような大きな目、女性らしい豊かな体つき、そしてなぜか壊されている状態で見つかることが多い謎の存在。

それが、約1万5千年前から作られ始めた「土偶(どぐう)」です。

現代の私たちから見ると奇妙に思えるこの土人形には、縄文人たちの切実な願いと祈りが込められていました。

この記事では、日本最古の祈りの形である土偶について、その姿や特徴、そして興味深い伝承を分かりやすく解説します。

概要

土偶は、縄文時代に作られた素焼きの土製人形です。

約1万5千年前から作られ始め、縄文時代が終わる頃まで、実に1万年以上も作り続けられました。これって、すごく長い期間ですよね。ピラミッドの歴史よりもずっと長いんです。

現在までに日本全国で約15,000体の土偶が発見されていますが、研究者によっては縄文時代に作られた土偶の総数を約3000万個と推定する説もあります。

土偶の役割と意味

土偶は単なる人形ではありませんでした。縄文人にとって、土偶は祈りや願いを込めた神聖な存在だったと考えられています。

主な用途説:

- 安産・多産祈願:女性の姿が多いことから

- 病気平癒の祈り:壊して災厄を祓う

- 豊穣祈願:大地の恵みを願う

- 生命の再生:死と再生の象徴

世界的に見ると、農耕社会では地母神崇拝のための土製品が多いのですが、狩猟採集民だった縄文人が、これほど多くの土偶を作ったのは世界的にも珍しい現象なんです。

姿・見た目

土偶の姿は、時代や地域によってさまざまですが、共通する特徴があります。

基本的な特徴

体の特徴:

- 女性的な体型がほとんど(約9割以上)

- 乳房や妊娠した腹部が強調されている

- 腰や臀部が大きく表現されている

- 顔は抽象的で、目や口が簡略化されている

面白いことに、土偶は写実的ではなく、デフォルメ(誇張)された表現が特徴的です。特に女性の生殖機能に関わる部分が強調されているんですね。

時代による変化

土偶の形は時代とともに大きく変化しました。

草創期~早期(1万5千年前~):

- 小さくて板状

- 顔や手足の表現がない

- 高さ数センチ程度

中期(5千年前~):

- 立体的になり自立可能に

- 顔の表情が豊かになる

- 大型化(30cm以上のものも)

後期~晩期(3千年前~):

- より精巧で芸術的

- 遮光器土偶など特徴的な形が登場

- 中空構造のものも出現

特徴

土偶には、ただの人形とは違う、いくつかの重要な特徴があります。

意図的な破壊

土偶の最大の謎は、ほとんどが壊れた状態で発見されることです。

しかも、これは偶然ではなく故意に壊されたと考えられています。

特に片足だけを破壊した例が多いんです。

破壊の意味(諸説):

- 病気や災いを土偶に移して壊すことで祓う

- 壊すことで願いが成就すると信じられていた

- 粉々にして大地に撒くことで豊穣を祈った

発見場所の特徴

土偶は集落のゴミ捨て場から見つかることが非常に多いんです。

これって不思議ですよね?大切なものなら、きちんと保管するはずなのに。

研究者は、これも最初から破壊して捨てることが目的だったと考えています。つまり、土偶は「使い捨ての祈りの道具」だった可能性が高いんです。

地域差

土偶の出土には明確な地域差があります。

- 東日本:圧倒的に多い(全体の約9割)

- 西日本:非常に少ない

特に千葉県の吉見台遺跡からは、なんと600個以上の土偶が出土しています。なぜ東日本に集中しているのかは、まだ謎に包まれています。

4. 伝承

土偶そのものの古代伝承は残っていませんが、その神秘的な姿から、後世にさまざまな解釈が生まれました。

縄文人の世界観

土偶から読み取れる縄文人の信仰と世界観があります。

生命の循環思想:

縄文人は、生と死、そして再生を一つのサイクルとして考えていたようです。土偶を作り、祈りを込め、そして壊すという行為は、この生命の循環を表現していたのかもしれません。

女性原理の重視:

土偶の多くが女性であることから、縄文社会では女性が生命の源として特別視されていたと考えられます。出産という神秘的な力への畏敬の念が、土偶という形で表現されたんですね。

現代に残る影響

土偶の精神性は、実は現代の日本文化にも影響を残しているかもしれません。

- 人形供養の文化:使い終わった人形を供養する習慣

- 形代(かたしろ):災厄を移して流す人形

- お守り文化:身代わりになってくれるという考え方

これらの文化の根底には、土偶に込められた「物に祈りを込める」という精神が流れているのかもしれませんね。

主な土偶

現在、国宝に指定されている土偶は5体あります。それぞれに愛称がつけられ、縄文時代の傑作として大切に保管されています。

国宝の土偶たち

1. 縄文のビーナス(長野県)

- 高さ:27cm

- 時代:中期(約5000年前)

- 特徴:妊婦のような膨らんだお腹、スリムな体型

- 縄文時代の遺物として初の国宝指定

2. 茅空(かっくう)(北海道)

- 高さ:41.5cm(日本最大の中空土偶)

- 時代:後期(約3500年前)

- 特徴:薄い壁(約2mm)の高度な技術

- 北海道唯一の国宝

3. 合掌土偶(青森県)

- 高さ:19.8cm

- 時代:後期(約3500年前)

- 特徴:祈りのポーズ、アスファルトで修復した跡

- 壊れても大切に修復して使い続けた証拠

4. 縄文の女神(山形県)

- 高さ:45cm(日本最大の土偶)

- 時代:中期(約4500年前)

- 特徴:八頭身のスタイル抜群な体型

- 完全な形で発見された貴重な例

5. 仮面の女神(長野県)

- 高さ:34cm

- 時代:後期(約4000年前)

- 特徴:逆三角形の仮面をつけた姿

- 墓地から出土し、埋葬儀礼との関連を示す

特徴的な土偶の種類

遮光器土偶(しゃこうきどぐう)

- 大きな目がイヌイットの雪眼鏡に似ている

- 東北地方で多く発見

- 宇宙人説まで生まれた独特な顔

みみずく土偶

- 丸い目と耳がみみずくに似ている

- 関東地方に多い

- 頭部の装飾が特徴的

ハート形土偶

- 顔がハート形をしている

- 後期に登場

- 群馬県などで発見

起源

土偶の歴史は、想像以上に古いものでした。

最古の土偶

日本最古級の土偶(約1万3000年前):

- 粥見井尻土偶(三重県):2体

- 相谷土偶(滋賀県):1体

これらは高さ3~7cmの小さなもので、すでに女性の乳房が表現されています。1万年以上前から、生命の象徴として女性が表現されていたんですね。

発展の歴史

草創期~早期(1万5000年前~7000年前)

最初は小さくて平べったい形でした。まだ祈りの対象というより、お守りのような個人的なものだったようです。

前期~中期(7000年前~4000年前)

土偶が立体化し、自立するようになります。この変化は革命的でした。個人の祈りから、村落共同体の祭祀に使われるようになったと考えられています。

後期~晩期(4000年前~2300年前)

より芸術的で精巧になり、地域ごとに特色ある土偶が作られました。亀ヶ岡文化と呼ばれる東北地方の文化では、遮光器土偶のような洗練された土偶が生まれました。

世界の中の土偶

実は、土製の人形を作る文化は世界中にありました。

- ヨーロッパ:ヴィーナス像(2万年以上前)

- メソポタミア:女神像(紀元前5000年頃)

- インダス文明:踊り子像(紀元前2500年頃)

でも、1万年以上も継続的に作り続けたのは、日本の縄文文化だけ。しかも狩猟採集民がこれほど多くの土偶を作ったのは、世界的にも類を見ない現象なんです。

7. まとめ

土偶は、縄文人の精神世界を今に伝える貴重な文化遺産です。

重要なポイント

- 約1万5000年前から1万年以上作り続けられた

- 女性の姿が多く、生命力や豊穣への祈りを表現

- 意図的に壊されることで願いを成就させた

- 東日本に集中して出土する謎がある

- 5体の国宝を含む約15,000体が発見されている

- 狩猟採集民による世界的にも珍しい土製品文化

土偶に込められた縄文人の祈りは、形を変えながらも、人形供養やお守り文化として現代の私たちの生活にも息づいています。

次に博物館で土偶を見る機会があったら、ぜひその不思議な姿の背後にある、1万年前の人々の願いと祈りに思いを馳せてみてください。きっと、時を超えた人類共通の思いを感じることができるはずです。