深い山の奥で、赤い顔と長い鼻を持つ不思議な存在が修行をしている――。

そんな話を聞いたことはありませんか?

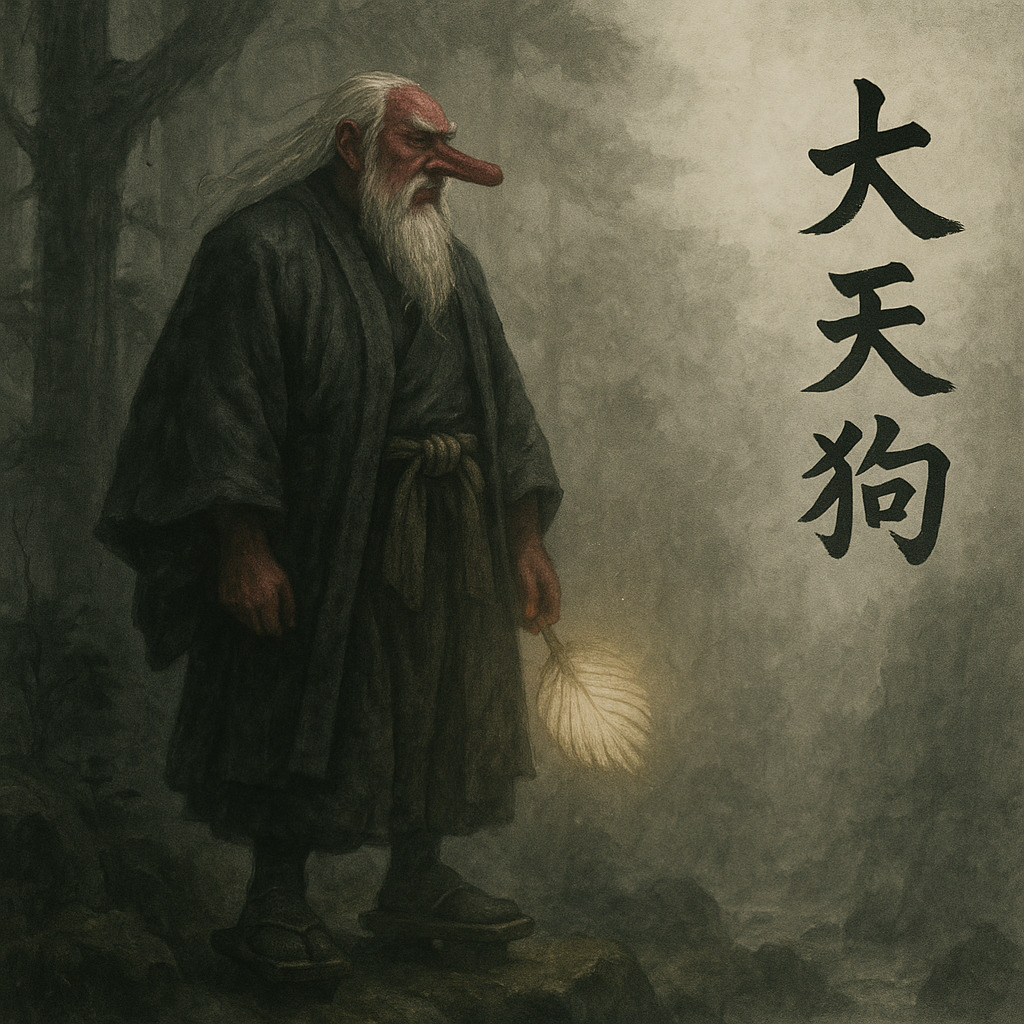

日本の妖怪の中でも特に有名な天狗ですが、その中でも強大な力を持つのが「大天狗」と呼ばれる存在なんです。高い鼻から「鼻高天狗」とも呼ばれ、優れた僧侶や修験者が死後に変化したとされています。

この記事では、天狗界の頂点に君臨する「大天狗」について、その姿や能力、有名な伝説を分かりやすくご紹介します。

概要

大天狗(おおてんぐ、だいてんぐ)は、天狗の中でも最も強い神通力を持つとされる存在です。

平安時代から中世にかけて、優れた能力を持った仏僧や修験者が死後に大天狗になると信じられてきました。そのため、普通の天狗とは比べものにならないほど強大な力を持っているんですね。

大天狗は善悪の両面を持つ存在で、時には人々を助け、時には災いをもたらす気まぐれな性格をしています。中世以降は「大魔王」とも呼ばれ、国家を揺るがすほどの力を持つ大妖怪として恐れられました。

有名な鞍馬山の僧正坊や愛宕山の太郎坊など、日本各地の霊峰には必ずといっていいほど大天狗の伝説が残っています。

姿・見た目

大天狗の姿は、実は文献によって少し違いがあるんです。

鼻高天狗の特徴

最も一般的なのが、鼻が非常に長い「鼻高天狗」の姿です。

見た目の特徴

- 赤ら顔で目立つ容貌

- 異常に高い鼻(長さは1メートルを超えることも)

- 山伏の装束を身にまとう

- 一本歯の高下駄を履いている

- 手には羽団扇(はうちわ)を持つ

鼻が高いのは、自分の知識や技能を「鼻にかけて」慢心したためだと言われています。あるいは、人に剣術や超能力を教えたがる性格で、「先生」と呼ばれて得意になるのが好きだったからかもしれません。

その他の姿

鼻高天狗以外にも、大天狗にはいろいろな姿があります。

- 半人半鳥の姿:背中に翼を持つ烏天狗のような姿

- 金色の鳶:崇徳上皇は金色の鳶として描かれる

- 鬼の姿:那智滝本前鬼坊のように鬼が苦行を積んで大天狗になった場合

- 人間そのもの:完全に人間と変わらない姿で現れることもある

面白いことに、飯縄系の大天狗は今でも烏天狗の姿を残しているんです。

特徴・能力

大天狗は、人間にはできない不思議な力をたくさん持っています。

神通力(超能力)

変化術(へんげじゅつ)

- 姿を消す

- 自分の幻影を作り出す

- 僧侶、老人、美青年、鳥、狼などに化ける

- 人に幻覚を見せる

移動能力

- 人間を抱えたまま何百キロメートルも飛び続ける

- ほとんど瞬間移動に近いスピード

- 空中で静止できる

天候・気象の操作

- 羽団扇で突風を起こし、建物を倒壊させる

- 石や「雨石」を降らせる

- 火災を引き起こす(江戸や大阪の大火は天狗の仕業とされた)

その他の能力

- 人の心を読む

- 未来を予言する

- 手製の剣や鉄砲を作り、忍者に伝える

天狗の羽団扇

大天狗が持つ羽団扇は、それ自体が強力な通力を持つ魔法の道具なんです。

羽団扇の力

- 飛行、縮地、分身、変身

- 風雨や火炎を操る

- 人の心を動かす

- ただ持って座っているだけで妖魔が退散する

- 悪獣や悪鳥に打ち付けて武器としても使える

羽の数は奇数で束ねられ、一般的には11枚とされていますが、9枚や13枚とする神社もあります。

天狗の羽団扇は特に火を操る力が強いため、天狗を祀る神社では「火伏せの神」として祀られていることがあるんです。

不老不死

大天狗は「天狗道」に堕ちているため、不老不死とされています。仙人のように長く生き続け、様々な業を発揮すると信じられてきました。

伝承

有名な大天狗たち

日本を代表する八天狗として、以下の大天狗が知られています。

八天狗

- 愛宕山太郎坊(京都)

- 比良山次郎坊(滋賀)

- 飯綱三郎(長野)

- 鞍馬山僧正坊(京都)

- 大山伯耆坊(鳥取)

- 彦山豊前坊(福岡)

- 大峰山前鬼坊(奈良)

- 白峰相模坊(香川)

さらに別格として、石鎚山法起坊(修験道の祖・役小角)を加えることもあります。

江戸時代中期に書かれた『天狗経』には、なんと日本中に四十八種、十二万五千五百もの天狗がいると記されているんです。

崇徳上皇の大天狗伝説

天狗譚の中でも特に有名なのが、崇徳上皇が大天狗になったという話です。

保元の乱で敗れて讃岐に流された崇徳上皇は、深い怨念を抱いて崩御しました。『保元物語』によれば、上皇は自らの舌を噛み切り、その血で大乗経に呪詛の誓文を書いたとされています。

崇徳上皇が天狗として起こした災い

- 毒の息で都に疫病を流行らせる

- 貴族や大臣を病気や死に追い込む

- 延暦寺の強訴を引き起こす

- 「安元の大火」を起こす(別名「太郎焼亡」)

恐れをなした後白河上皇は、崇徳上皇の霊を鎮めるために「崇徳院」の名を贈り、頓証寺を建てました。しかし効果はなく、後白河上皇自身も病に倒れて崩御してしまいます。

現在、崇徳上皇は京都の「白峯神宮」に神として祀られています。明治天皇が、その怨念を恐れて神として祀り上げたんですね。

役小角と石鎚山法起坊

役行者(えんのぎょうじゃ)は、日本の修験道の始祖として知られる伝説的な人物です。

『日本書紀』にも記載される役行者は、山岳修行を積んで無双の神通力を得ました。葛城山では山神を使役し、大峯山中では前鬼・後鬼という鬼を従え、雲に乗り水をくぐるなど、その通力は止まるところを知らなかったと言います。

そんな役行者は、死後「石鎚山法起坊」という大天狗になったとされています。役行者の大天狗は、その華々しい業績から天狗の中でも別格として扱われているんです。

ちなみに、役行者の師匠が法起坊だという説もあります。どちらにしても、絶大な霊力を持つ存在として特別視されています。

牛若丸と鞍馬山の天狗

源義経(幼名:牛若丸)が剣術を学んだという鞍馬山の天狗も有名な大天狗です。

鞍馬山には「魔王大僧正」と呼ばれる天狗が棲んでおり、絶大な魔力と格闘術の力を持っていました。幼い牛若丸に武術を教えたのは、この鞍馬山の天狗だと伝えられています。

ただし、魔王大僧正と牛若丸を教えた天狗は別の存在だという説もあり、複数の天狗が鞍馬山を拠点にしていたと考えられています。

大天狗になる条件

『源平盛衰記』によれば、大天狗になるのは以下のような人たちでした。

大天狗になる者

- 優れた知識を持つ学僧

- 無道心(信仰心が足りない)の僧侶

- 高慢な修行者

- 大きな野望を抱いたまま亡くなった貴人や武将

「僧侶なので地獄には堕ちず、無道心ゆえ往生もできず、魔界の天狗道に堕つ」と説明されています。つまり、能力は高いけれど心が伴わない人が大天狗になるんですね。

ただし、役行者のように優れた修験者も大天狗になっているので、必ずしも慢心だけが原因ではないようです。

まとめ

大天狗は、天狗の中でも最高位に位置する強大な力を持った存在です。

重要なポイント

- 天狗の中で最も強い神通力を持つ存在

- 赤ら顔で異常に高い鼻が特徴の「鼻高天狗」として描かれる

- 優れた僧侶や修験者が死後に大天狗になる

- 変化術、瞬間移動、天候操作などの超能力を持つ

- 羽団扇という魔法の道具を使う

- 崇徳上皇や役小角など、歴史上の人物が大天狗になった伝説が多い

- 日本各地の霊峰に大天狗の伝説が残る

- 善悪両面を持つ気まぐれな性格

自分の能力を鼻にかける「天狗になる」という言葉は、まさにこの大天狗の姿から生まれた表現なんです。もしかしたら、あなたの近くの山にも、大天狗が住んでいるかもしれませんね。