夜中に川や沢の近くを通った時、「パラパラ、パラパラ」という不思議な音が聞こえてきたことはありませんか?

もしかするとそれは、誰かが小豆を洗っている音かもしれません。

しかし、音の正体を確かめようと水辺に近づくのは危険です。

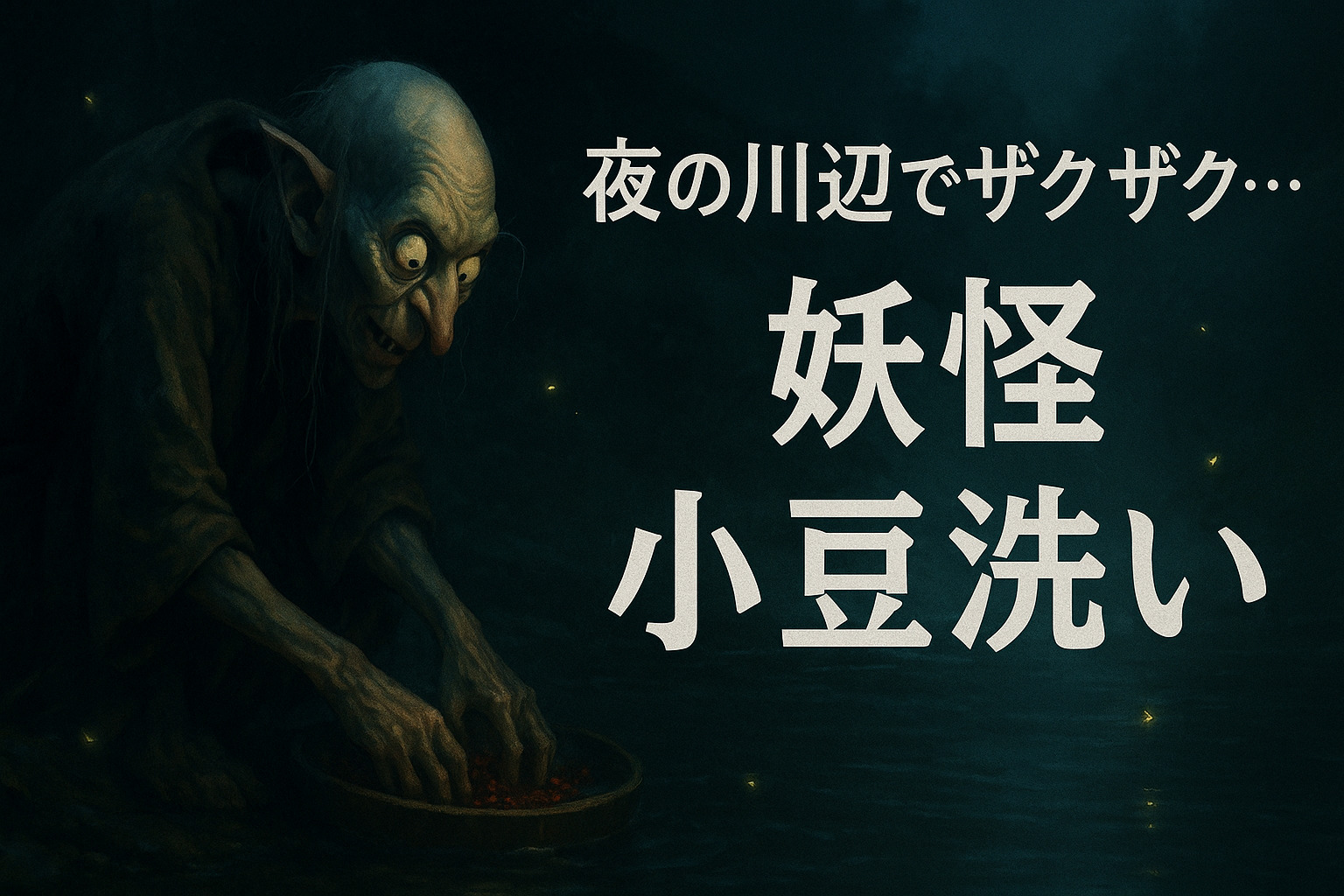

この記事では、音だけで人を恐怖に陥れる独特な妖怪「小豆洗い」について詳しくご紹介します。

小豆洗いってどんな妖怪なの?

「小豆洗い(あずきあらい)」は、日本各地に伝わる妖怪で、夜な夜な川や沢で小豆(あずき)を洗う音を立てる不気味な存在なんです。

小豆洗いの基本情報

- 全国各地に伝承が残っている

- 主に夜間の水辺で活動

- 音が中心で、姿を見ることは少ない

姿・見た目

伝承において、小豆洗いの姿を見た者はいません。

しかし、江戸期の『絵本百物語』では、腰の曲がった小さなおじいさんのような姿が描かれています。

特徴

小豆洗いの妖怪としての特徴は、とても興味深いものがあります。

- 夜になると、水辺で小豆を鳴らす音だけが聞こえる

- 時に、「あずきあらおうか、ひととってくおうか~♪」と歌う

- 歌に惑わされると、川に落ちてしまう

基本的に音や歌だけで、何かをする妖怪ではありません。

しかし、その姿を探そうとしたり、歌に惑わされると川に落ちてしまうのだそうです。

伝承

『絵本百物語』:小豆洗いの悲しい物語

日本各地に小豆洗いの伝承が残されていますが、この記事では、その由来を説明する『絵本百物語』の話を紹介します。

昔々、越後の国の高田(今の新潟県上越市)に、法華宗のお寺がありました。

そのお寺に日顕(にちげん)という小さなお坊さんがおりました。

日顕は体に障害を持っていましたが、とても頭が良く、特に物の数を数えるのがとても上手でした。小豆を一合でも一升でも、一粒も間違えることなく正確に数えることができたのです。

お寺の和尚さんは、この賢い日顕をとても可愛がり、「いつかこの寺を継がせよう」と考えていました。

ところが、同じ寺にいた円海(えんかい)という悪い心を持った僧侶が、日顕への和尚さんの愛情を妬むようになりました。そして恐ろしいことに、円海は日顕を井戸に突き落として殺してしまったのです。

それからというもの、不思議なことが起こるようになりました。

夜になると、日顕の霊が雨戸に小豆を投げつける音が「パラパラ、パラパラ」と響くようになりました。そして夕暮れ時には、近くの川で小豆を洗いながら数を数える日顕の声が聞こえるようになったのです。

「ひとつ、ふたつ、みっつ…」

悲しくも響く声で、日顕は今でも小豆を数え続けているのでした。

やがて悪事が明らかになり、円海は死罪となりました。その後、日顕が投げ込まれた井戸からは、日顕と円海の霊が言い争う声が聞こえるようになったということです。

正体

小豆洗いの正体については諸説あります。

- 動物説:狐、狸、ガマガエルなど

- 自然の音:砂利や川の音など

まとめ

小豆洗いは、日本の妖怪の中でも特に独特な存在です。

重要なポイント

- 全国各地に広がる音の妖怪

- 姿を見せず音による恐怖に特化した存在

- 特徴的な歌で人を川に誘い込む

- 悲しい成り立ちを説明する物語がある