夜の海で船を進めていると、突然、船の周りに美しい女性が現れたり、不気味な怪火が浮かんだりしたら、あなたならどうしますか?

昔から日本の漁師や船乗りたちは、こうした海の怪異を「アヤカシ」と呼んで恐れていました。

海で出会う説明のつかない現象、それは単なる自然現象ではなく、海に潜む妖怪の仕業かもしれません。

この記事では、日本各地の海に現れる怪異の総称「アヤカシ」について、その多様な姿や恐ろしい伝承をわかりやすく解説します。

概要

アヤカシは、日本の海上で起こる怪異現象や妖怪の総称です。

地域によって呼び方や正体が異なるのが特徴で、長崎県では海上に現れる怪しい火、山口県や佐賀県では船を沈める船幽霊のことを指します。

西国の海では、海で亡くなった人が仲間を求めて現れるものだとも言われています。つまり、アヤカシという言葉は、海で起きる不可思議な出来事すべてを表す、とても幅広い意味を持つ妖怪なんですね。

江戸時代の妖怪絵師・鳥山石燕は『今昔百鬼拾遺』で巨大な海蛇のような姿で描いていますが、これは後で説明する「イクチ」という別の妖怪と混同されているようです。

面白いことに、実在の魚であるコバンザメも、船底に張り付いて船を動かなくするという俗信から、アヤカシの異名で呼ばれることがありました。海の不思議な現象は、すべてアヤカシの仕業だと考えられていたんです。

伝承

千葉県の美女の怪

江戸時代の怪談集『怪談老の杖』には、千葉県長生郡大東崎での恐ろしい出来事が記されています。

ある船乗りが水を求めて陸に上がると、井戸のそばで美しい女が水を汲んでいました。親切にも水を分けてもらい、船に戻って仲間に話すと、船頭が青ざめて言うんです。

「そんな場所に井戸なんてない!昔も同じように水を求めた者が行方不明になった。その女はアヤカシだ!」

慌てて船を出すと、なんとその女が海に飛び込んで追いかけてきて、船体に噛みついてきました。船乗りたちは必死に櫓で叩いて撃退し、やっとのことで逃げ延びたそうです。

美しい見た目に騙されて近づくと、恐ろしい正体を現す。まさに海の魔物の典型的な手口ですね。

対馬の巨大な怪火

対馬では、アヤカシは巨大な怪火として現れます。

夕暮れ時に海岸に出現し、火の中に子供が歩いているような姿が見えるという、なんとも不気味な現象です。

さらに恐ろしいのは、沖合いでの出来事。怪火が突然、山のような大きさに化けて船の進路を塞ぐんです。でも、恐れずに真っ直ぐ突っ込むと、スッと消えてしまうのだとか。勇気を試されているようですね。

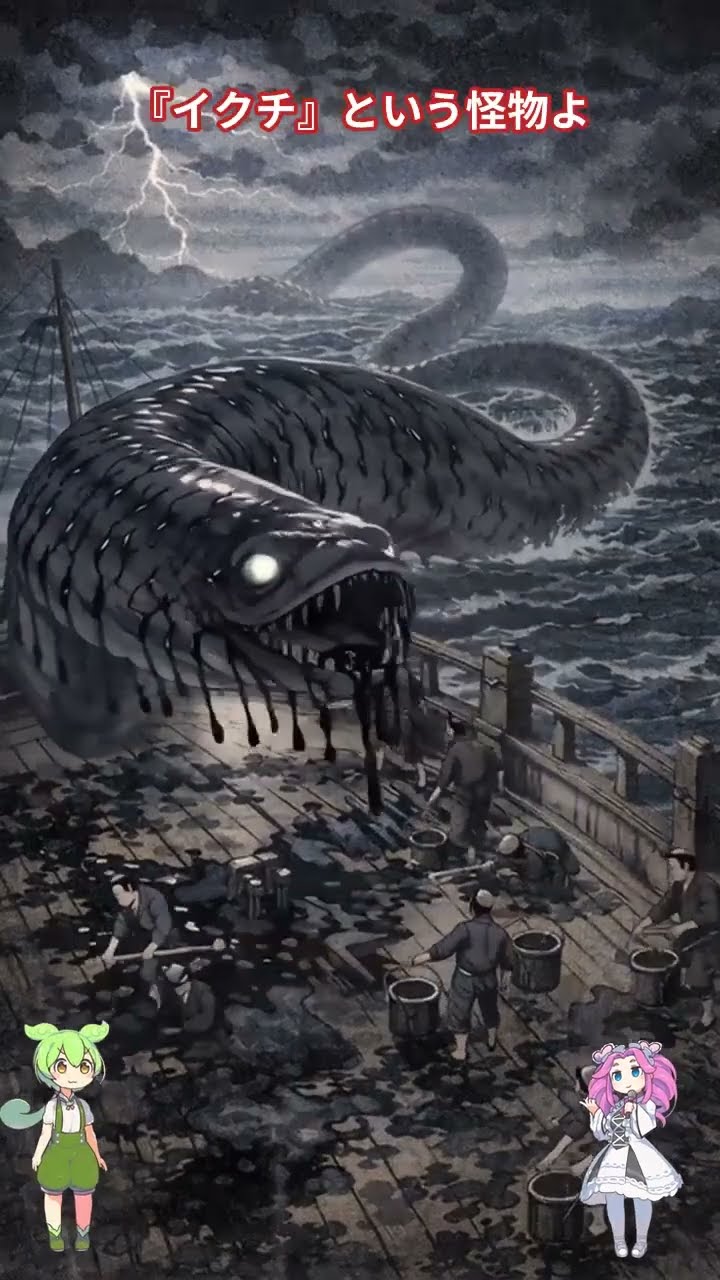

イクチという巨大怪物

アヤカシの中でも特に恐ろしいのが、「イクチ」と呼ばれる巨大な海の怪物です。

『譚海』という古書によると、常陸(現在の茨城県)の海で実際に遭遇した記録があります。

イクチの恐るべき特徴:

- 長さは何千メートルにも及ぶ巨大な鰻のような姿

- 船を乗り越えるのに1~2日もかかるほどの長さ

- 船を通過する際、大量の油をこぼしていく

- その油で船が沈まないよう、船員は必死で海に流し続ける

船頭たちがこの怪物を極度に恐れていたのも無理はありません。油まみれになった船は操縦不能になり、最悪の場合は沈没してしまうからです。

八丈島の奇妙な生物

根岸鎮衛の『耳袋』には、八丈島周辺の海に生息する小型のイクチについても記録があります。

この生物は目も口もない鰻のような姿をしており、海上でクルクルと輪になって遊んでいる様子が目撃されています。大型のイクチほど危険ではないものの、その不気味な姿は見る者を震え上がらせたことでしょう。

興味深いことに、「いくじなし」という言葉は、このイクチが船を巻いて動けなくする様子から生まれたという説もあるんです。

西国の海の亡霊

西国(九州・中国地方)の海では、アヤカシは海で命を落とした者の霊だと信じられていました。

彼らは仲間を求めて現れ、生きている人間を海の底へ引きずり込もうとします。船幽霊として現れることも多く、「柄杓を貸してくれ」と頼んできて、渡すと船に水を汲み入れて沈めてしまうという話もあります。

まとめ

アヤカシは、日本の海に潜む多様な怪異現象の総称として、漁師や船乗りたちに恐れられてきた存在です。

重要なポイント:

- 地域によって姿や性質が異なる海の怪異の総称

- 怪火、船幽霊、美女の姿など、様々な形で現れる

- イクチという巨大な海蛇型の怪物も含まれる

- 海で亡くなった人の霊という説もある

- 船を沈めたり、人を海に引きずり込んだりする危険な存在

- コバンザメなど実在の生物も時にアヤカシと呼ばれた

現代では科学の発展により、多くの海の現象が解明されていますが、広大な海にはまだまだ説明のつかない不思議が潜んでいるかもしれません。もし夜の海で奇妙な光や音に遭遇したら、それはもしかしたら、今でも海を漂うアヤカシの仕業かもしれませんね。