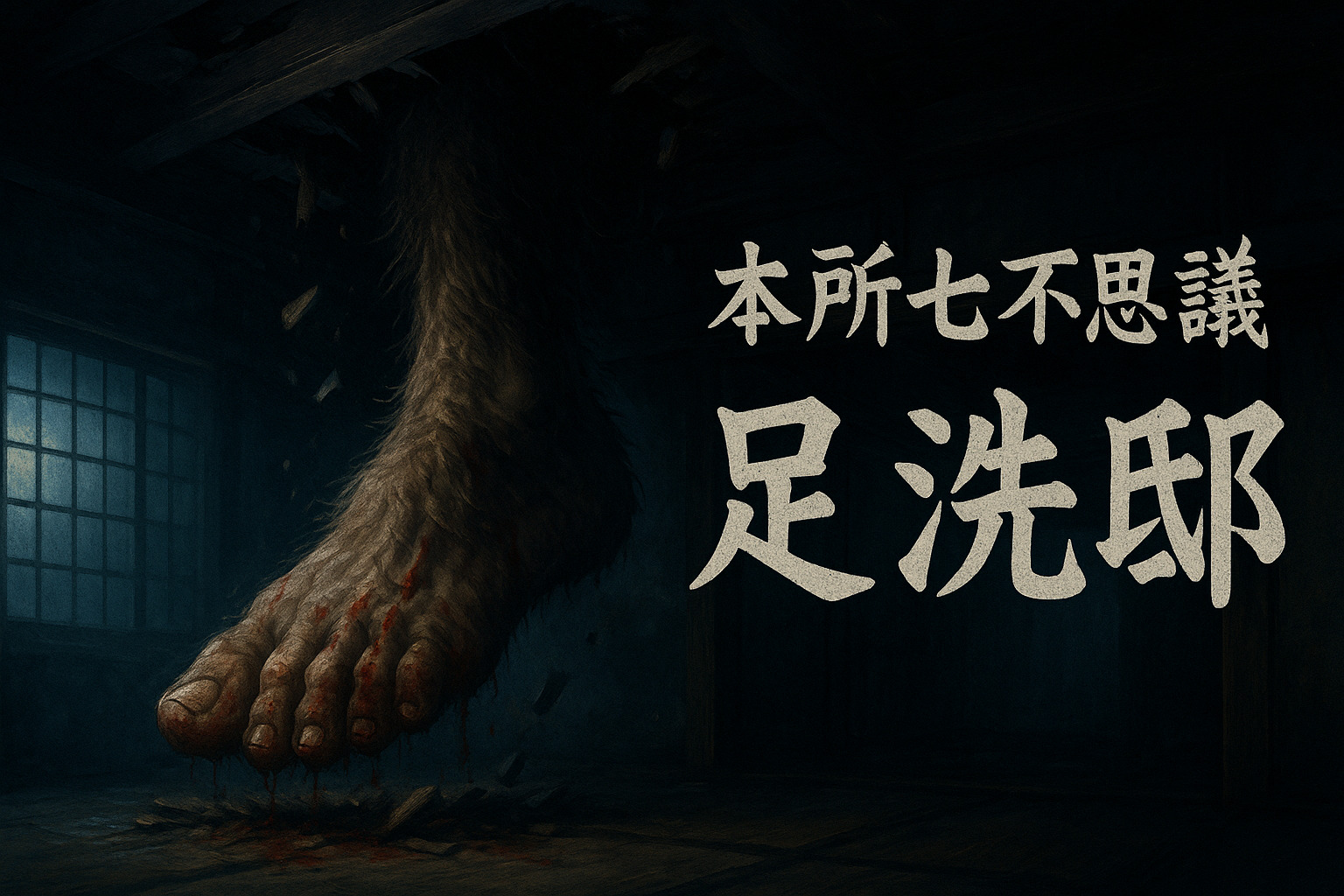

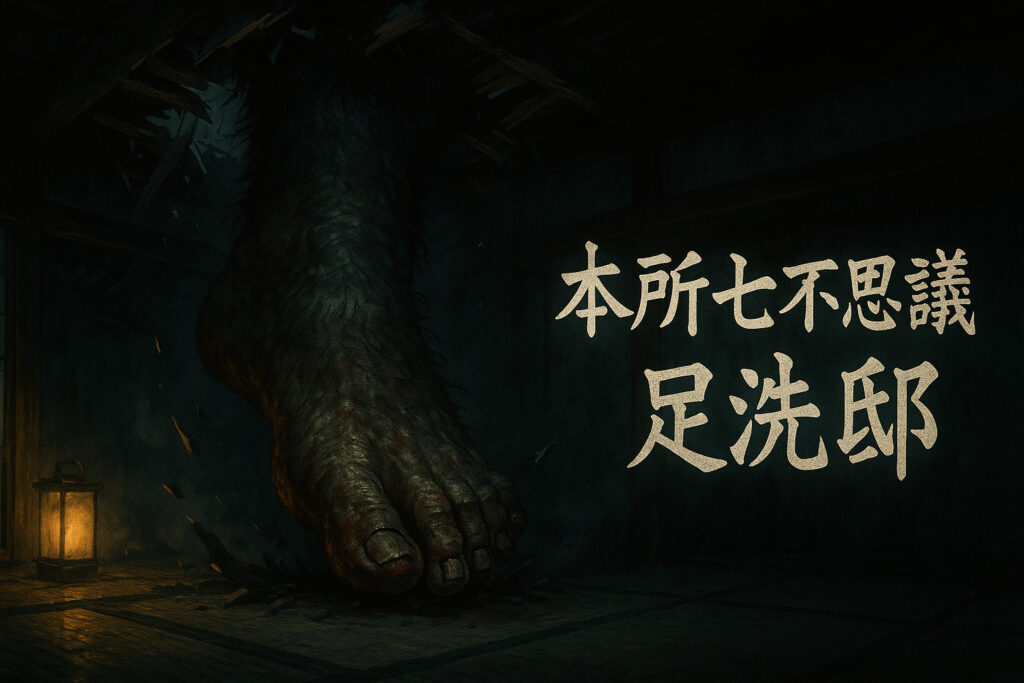

夜中、寝静まった屋敷の天井から突然「足を洗え!」という大声が響き、巨大な足がバリバリと天井を突き破って降りてくる…。

そんな恐ろしい光景を想像できるでしょうか?

江戸時代の本所(現在の東京都墨田区)では、実際にこんな怪異が起きていたと語り継がれています。

この記事では、本所七不思議の中でも特に奇妙な怪談「足洗邸(あしあらいやしき)」について、その不気味な姿や特徴、興味深い伝承を分かりやすくご紹介します。

概要

足洗邸は、江戸時代に本所(現在の東京都墨田区亀沢あたり)で起きたとされる怪異現象です。

本所七不思議という、江戸の代表的な都市伝説の一つに数えられています。本所七不思議には他にも「置行堀(おいてけぼり)」や「狸囃子(たぬきばやし)」などがありますが、その中でも足洗邸は特に奇怪な話として知られているんです。

この怪異は、旗本の屋敷で起きた現象で、毎晩のように天井から巨大な足が降りてきて、家人に足を洗うよう求めるというものでした。単なる怪談話かと思いきや、江戸時代から明治時代にかけて、複数の屋敷で似たような現象が報告されているんですよ。

姿・見た目

足洗邸に現れる「足」の姿は、とにかく異様で不気味なんです。

巨大な足の特徴

- 大きさ:天井から床まで届くほどの巨大サイズ

- 外見:剛毛に覆われた、毛むくじゃらの足

- 色:血まみれで赤黒いことも

- 本数:基本的に片足ずつ(右足→左足の順に現れる場合も)

面白いのは、足だけしか見えないということ。これだけ大きな足なら、本体はいったいどれほど巨大なのか…天井裏にそんな巨体が収まるはずもないので、もしかしたら異界とつながっているのかもしれません。

一説には、この足は狸が化けた術で作り出した「足だけの妖怪」だともいわれています。

特徴

足洗邸の怪異には、はっきりとした行動パターンがあります。

基本的な現象の流れ

- 前触れ:天井裏から「バリバリ」という凄まじい音が響く

- 声が聞こえる:「足を洗え!」という大声が屋敷中に響き渡る

- 足が出現:天井を突き破って巨大な足が降りてくる

- 洗浄を要求:家人が足を洗ってやると天井裏に引っ込む

- 繰り返し:これが毎晩のように続く

重要な注意点

洗わずに放置すると、足の主は大暴れ!家中の天井を踏み抜いて、屋敷を滅茶苦茶にしてしまうんです。

でも実は、この怪異には別の側面もありました。ある屋敷では、泥棒を踏みつけて捕まえてくれたこともあったそうです。つまり、家を守ってくれる存在でもあったんですね。

また、凶事が起きる前の警告として現れるという話もあります。不気味だけど、実は屋敷を守る守護者的な存在だったのかもしれません。

伝承

足洗邸にまつわる伝承はいくつかありますが、特に有名なのが小宮山左膳(こみやまさぜん)と狸の恩返しの話です。

狸の恩返し伝説のあらすじ

ある日、小宮山左膳という武士が、若者たちにいじめられていた狸を助けました。

その夜、狸は人間の姿で左膳の枕元に現れ、こう警告します。

「お屋敷で働いている女中が、あなたの命を狙っています」

しかし左膳はその忠告を信じきれず、結局、女中とその恋人である浪人者に殺されてしまいました。

悲しみに暮れる左膳の息子のもとに、再び狸が現れます。今度は血まみれの左膳の姿に化けて、真相を教えたのです。息子は狸の助けを借りて見事に父の仇を討ちました。

それ以来、小宮山家に凶事が起きそうになると、天井から血まみれの足が降りてきて「足を洗え!」と警告するようになったというんです。

味野岌之助の屋敷の話

もう一つ有名なのが、本所三笠町にあった旗本・味野岌之助(あじのきしのすけ)の屋敷での話です。

毎晩続く怪異に耐えかねた味野が同僚の旗本に相談したところ、その同僚はとても興味を持ちました。そこで上司の許可を得て、なんと屋敷を交換してもらったんです。

ところが不思議なことに、同僚が引っ越してきた途端、足は二度と現れなくなったそうです。怪異は特定の人物にだけ起きていたのかもしれませんね。

御手洗家の「ご隠居」

嘉永年間(1848-1855年)には、六番町の御手洗主計(みたらいかずえ)という旗本の家でも似た現象が起きました。

ここでは雑物庫から足が現れ、右足を洗うと左足が出てくるという具合でした。この家では足を「ご隠居」と呼んで大切に扱い、家宝の守護者として敬っていたそうです。

明治20年(1887年)の新聞にも記事が載るほど、この話は有名だったんですよ。

起源

足洗邸の起源については、いくつかの説があります。

狸の恩返し説

最も有力なのが、先ほど紹介した狸の恩返しが起源という説です。助けられた狸が、恩人の家を守るために現れるようになったという、日本らしい動物報恩譚ですね。

江戸言葉の特徴

興味深いのは、「足を洗え」の「洗え(あらえ)」と、怪談名の「洗い(あらい)」の違いです。これは江戸言葉特有の「え」と「い」の混同によるものだと指摘されています。つまり、本来は同じ言葉だったんです。

都市伝説としての広がり

江戸時代は、急速に都市化が進んだ時代でした。本所は特に新しく開発された地域で、様々な身分の人々が集まって暮らしていました。

そんな環境で生まれた本所七不思議は、庶民の不安や恐怖、そして娯楽への欲求が形になったものといえるでしょう。落語のネタとしても親しまれ、江戸っ子たちの間で語り継がれていったんです。

まとめ

足洗邸は、江戸時代の本所で起きたとされる、日本でも屈指の奇妙な怪異現象です。

重要なポイント

- 本所七不思議の一つとして江戸時代から語り継がれている

- 天井から巨大な毛むくじゃらの足が降りてくる怪異

- 「足を洗え!」という声とともに現れ、洗わないと大暴れ

- 狸の恩返しが起源という説が有力

- 凶事の前触れや家の守護者としての側面も持つ

- 明治時代まで複数の屋敷で類似の現象が報告されている

単なる怪談かと思いきや、実は家を守る存在だったかもしれない足洗邸。恐ろしくも、どこか人情味のある話として、今も私たちを楽しませてくれています。

もし夜中に天井から物音が聞こえたら…それはもしかして、あなたに何かを警告しようとしている足洗邸の足かもしれませんね。