平安時代、東北地方には朝廷に逆らう恐ろしい鬼の親分がいました。

その名は悪路王(あくろおう)。たくさんの鬼の子分を従えて、村から食べ物を奪い、都から美女をさらう悪行を繰り返していたんです。

でも実は、朝廷に抵抗した東北の英雄だったという説もあるんですよ。

この記事では、東北地方に伝わる最強の鬼・悪路王について詳しくご紹介します。

悪路王ってどんな鬼なの?

悪路王は、平安時代に岩手県を中心とした東北地方で暴れまわっていた鬼の親分です。

たくさんの子分の鬼を従えて、近くの村から食べ物や家畜、金銀財宝を奪い取り、都から美女をさらってくるなど、人々を苦しめていました。

朝廷からは「邪悪な鬼」とされ、ついには天皇の命令で坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)が退治に向かうことになります。

今でも茨城県の鹿島神宮には悪路王の首像が残されているんです。

起源

悪路王の伝説は、実は歴史と深く結びついています。

鎌倉時代の歴史書『吾妻鏡』によると、悪路王は蝦夷(えみし)の賊首だったと記されています。蝦夷とは、当時の朝廷に従わなかった東北地方の人々のこと。

つまり悪路王は、単なる妖怪ではなく、実在した東北の指導者だった可能性があるんです。

悪路王の名前の意味

- 「悪」は古代では「強い」「優れた」という意味

- 朝廷の敵だから「悪」とされた

- 東北の人々にとっては英雄だったかも

実際、達谷窟(たっこくのいわや)という岩手県にある洞窟が悪路王の拠点だったと伝えられ、今も史跡として残っています。

姿・見た目

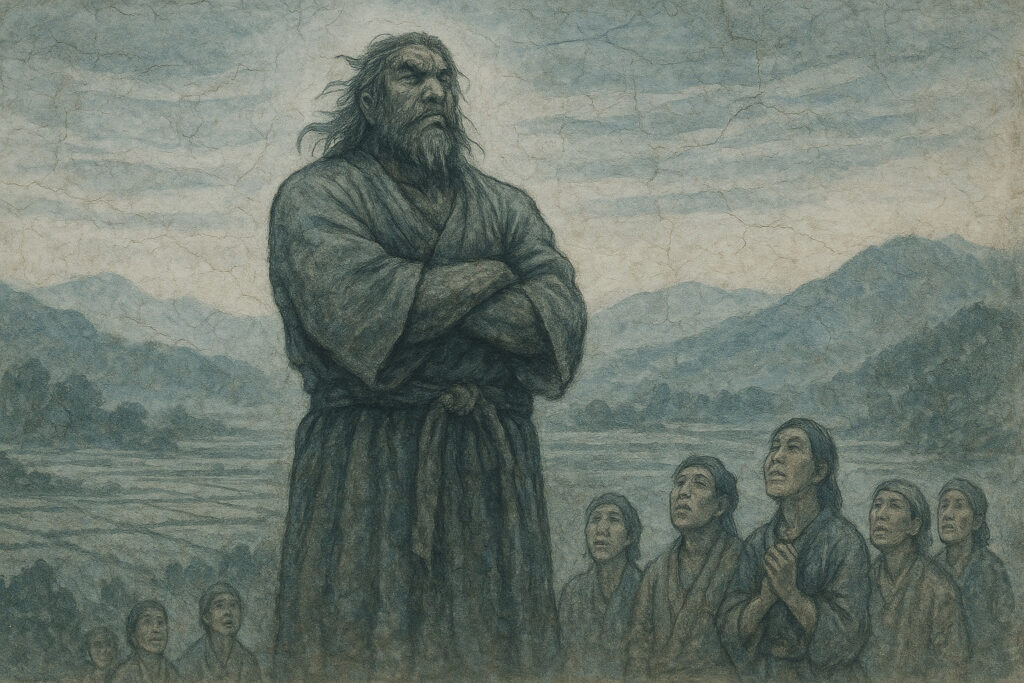

悪路王の姿は、まさに鬼そのものでした。

鹿島神宮に残る首像を見ると、その恐ろしさが分かります。

悪路王の恐ろしい顔

- 額:広く威圧的

- 眉:太く吊り上がっている

- 目:激しい憎悪を感じさせる

- 鼻:大きく存在感がある

- 口:両端が引き下がり苦痛の表情

全体の姿については「大人(おおひと)」、つまり巨人だったと伝えられています。

普通の人間よりはるかに大きな体で、その迫力は見る者を圧倒したことでしょう。

特徴

悪路王は、ただ強いだけの鬼じゃありませんでした。

恐ろしい神通力を持っていたんです。

悪路王の恐るべき能力

- 黒雲を呼び寄せる

- 火の雨を降らせる

- 分身の術を使う

- 達谷窟を要塞として守る

達谷窟は天然の要塞で、背後は岩壁、前面は海、左右は鉄のように堅い守りで固められていました。

悪路王はここに立てこもり、簡単には攻められない拠点としていたんです。

また、弟の大武丸(だいたけまる)や仲間の高丸(たかまる)など、強力な味方もいたといわれています。

伝承

悪路王と坂上田村麻呂の戦いは、壮絶なものでした。

田村麻呂の苦戦

桓武天皇の命令を受けた田村麻呂は、大軍を率いて東北へ向かいました。

しかし悪路王の達谷窟は攻めることができません。

悪路王は神通力で黒雲を呼び、火の雨を降らせて田村麻呂軍を苦しめます。

さらに分身の術で惑わせ、なかなか本体を見つけることができませんでした。

神の加護

困った田村麻呂が神仏に祈ると、不思議なことが起こります。

ある日、子供のような僧が現れて、特別な矢を差し出しました。

また別の伝承では、諏訪大明神の加護を受けた謎の騎兵が現れて助けたともいわれています。

悪路王の最期

ついに神楽岡(かぐらおか)という場所で、田村麻呂は悪路王を射殺することに成功します。

その矢の勢いはすさまじく、悪路王の首は遠く秋田県まで飛んでいったという伝説も。

各地に悪路王の体の一部を埋めたという史跡が残っているのは、それだけ強大な敵だったことの証でしょう。

後日談

田村麻呂は悪路王を倒した後、達谷窟に毘沙門堂を建てて、霊を鎮めました。

実は、東北の人々にとって悪路王は必ずしも悪い存在ではなかったようです。

朝廷に抵抗した英雄として、密かに尊敬されていたのかもしれません。

まとめ

悪路王は、東北地方に伝わる最強クラスの鬼の親分です。

悪路王の重要ポイント

- 東北地方の鬼の親分

- 実在した蝦夷の指導者の可能性

- 神通力で天候を操る

- 坂上田村麻呂との壮絶な戦い

- 各地に史跡が今も残る

悪路王は単なる悪い鬼ではなく、朝廷に抵抗した東北の英雄だったのかもしれません。

立場によって見方が変わる、歴史の複雑さを教えてくれる存在です。