もし航海中に嵐に遭い、やっとの思いで島にたどり着いたとしたら、きっとほっと安心することでしょう。

しかし、もしその島が実は巨大な海の生き物の背中だったとしたら…想像しただけでも恐ろしいですよね。

この記事では、江戸時代の人々を驚かせた巨大海獣「赤えいの魚」についてご紹介します。

赤えいの魚ってどんな妖怪なの?

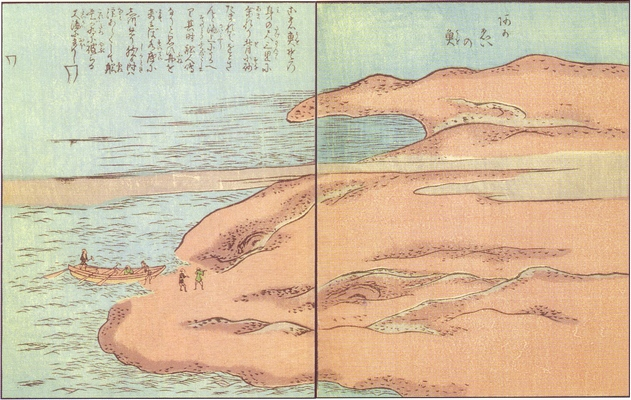

「赤えいの魚」は、江戸時代後期に出版された『絵本百物語』(1841年)に登場する巨大なエイ(えい)の妖怪なんです。

姿・見た目

この妖怪は、そのあまりの巨大さが最大の特徴なんです。

『絵本百物語』によると全長約3里(約12キロメートル)もあるほどの大きさだとされています。

伝承

昔々、安房の国(今の千葉県の南の端)の野島崎から、一艘の船が海に向かって出発しました。

ところが航海の途中、突然大きな嵐に見舞われてしまいました。船は激しい風と波に翻弄され、どこへ向かっているのかも分からないまま、海の上を漂い続けました。

船乗りたちが困り果てていた時、遠くに島の影が見えてきました。

「助かった!あそこまで行けば何とかなるぞ!」

皆は喜んで船を島に向けて漕ぎ、ようやく岸にたどり着きました。

ところが、上陸してみると様子がおかしいのです。

どこを探しても人の姿が見当たりません。それどころか、家もなく、岩の上には見たこともない不思議な草木が茂り、その枝には海藻がぶら下がっています。岩の隙間を覗くと、魚たちが泳いでいるではありませんか。

船乗りたちは二里、三里(約8〜12キロメートル)ほど歩き回りましたが、人も家も一軒も見つけることができませんでした。せめて水でも飲もうと水たまりを探しましたが、どこもなぜか海水で飲むことができません。

結局、ここにいても無駄だと諦めて船に戻り、島から離れることにしました。

すると驚いたことに、さっきまで確かにそこにあった島が、ゆっくりと海の中に沈んでいくではありませんか。

実はその島は、海面に浮上した巨大な赤えい(エイ)だったのです。船乗りたちは、エイの背中を島だと思って歩き回っていたのでした。

まとめ

赤えいの魚は、海の未知なる脅威と自然の巨大さを感じさせる印象的な妖怪です。

重要なポイント

- 江戸時代の『絵本百物語』に登場する巨大エイの妖怪

- 全長約12キロメートルという途方もない大きさ

- 背中が島と見間違うほどの巨大さ