インド神話において特に古代から重要視されてきた火の神アグニについて、わかりやすく解説します。

日常生活から神聖な儀式まで幅広く関わる、炎の神の魅力に迫ります。

名前の意味

「アグニ」という名前はサンスクリット語でそのまま「火」を意味します。

また、イグニスは、ヨーロッパ圏ではイグニスと呼ばれる。

英語の「ignite(火をつける)」や「ignition(点火)」などの言葉も、このサンスクリット語の「アグニ」に語源を持っています。

神々との関係

アグニはヴェーダ時代から重要視されてきた最古の神の一柱です。

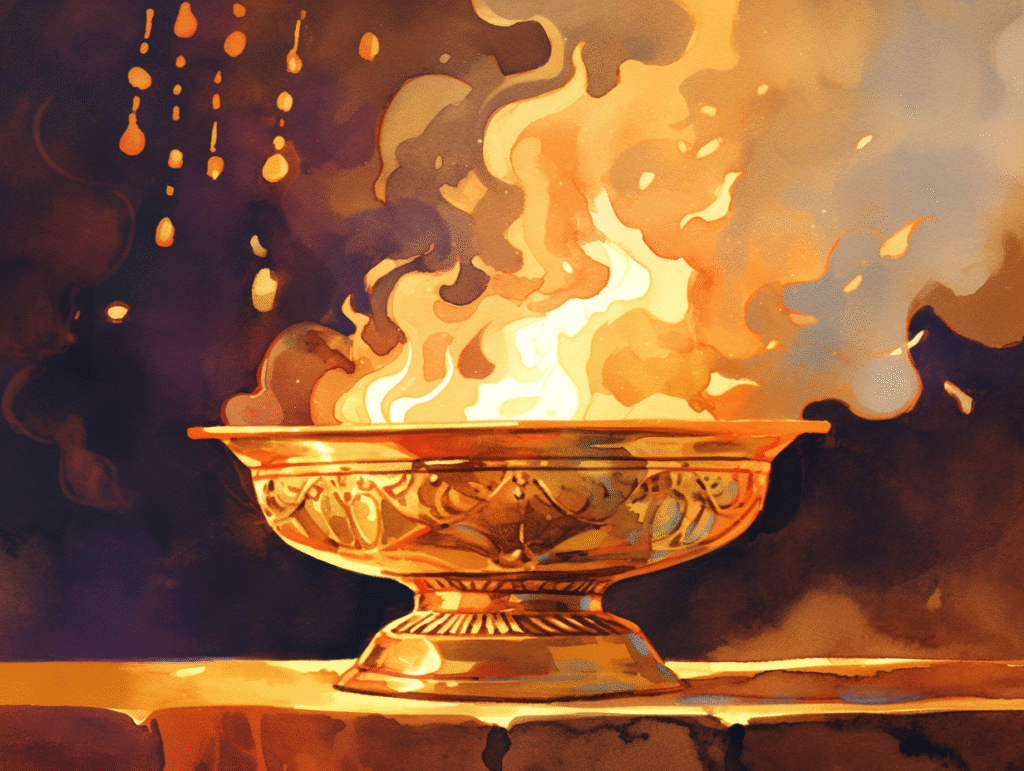

特に「祭火(さいか)」として、祈りを神々へ届ける神々の使者(メッセンジャー)とも言われています。

関連する神々との関係:

- 父:天(ディヤウス)と地(プリティヴィ)

- 兄弟:インドラ(雷の神)、スーリヤ(太陽の神)など – 自然神のひとり

- 妻:スヴァーハー

アグニは「神と人をつなぐ火の橋」として位置づけられています。

姿と特徴

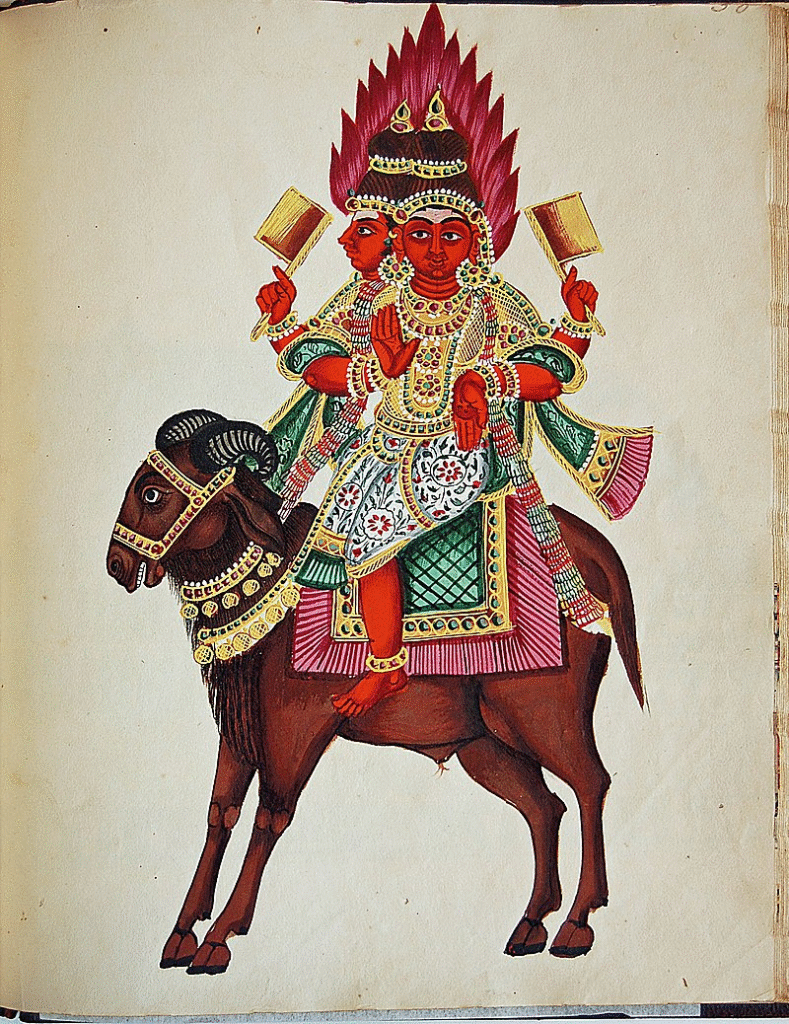

アグニは赤く燃えたぎる姿を持っている。

特徴的な姿:

- 赤色の肌

- 2つの顔

- 牡羊に乗る

- 手に何かを持っている

- 炎の後光

腕が4本だったり、頭が3本だったりと文献によって異なる姿を持っている。

神格と役割

アグニは「火」の性質をそのまま神格化した存在として、次のような特徴を持っています。

アグニの神格:

- あらゆる炎(天にあれば太陽、空中にあったら稲妻、家庭では暖炉、人の中では思想・怒りの炎など)

- 供物を神に届ける神(祈りのメッセンジャー)

- 浄化の神(燃やして清める)

アグニは「火」そのものである。

人々はアグニに供物を捧げ、その供物をアグニが食べて神様に届けられる。(食べられた段階で浄化)

神話での登場

アグニはインドの2大叙事詩『ラーマーヤナ』に登場する。

自分の貞節を証明するために、シーターは誓いを立ててアグニ(火)の中を歩く

シーターの貞操は守られていたので、火が彼女を避け、彼女は無事に通ることができた。

まとめ

アグニは、祈りを運ぶ使者であり、すべてを浄化する火の神です。

ポイントまとめ:

- 名前の意味はそのまま「火」

- 天と地の間に生まれた神で、祈りを神々に運ぶ使者

- 赤い体、牡羊に乗る姿