蚊遣り火や焚き火の煙を眺めていたら、煙の中に人の顔のようなものが浮かび上がって見えたことはありませんか?

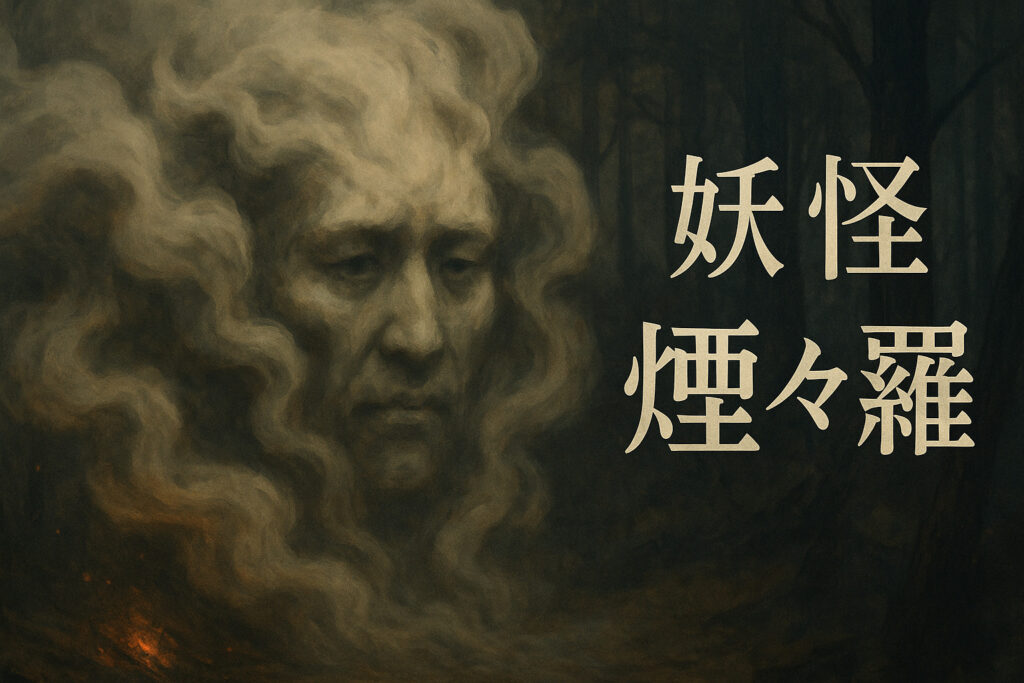

それは気のせいではなく、もしかしたら「煙々羅(えんえんら)」という妖怪だったのかもしれません。

江戸時代の妖怪絵師・鳥山石燕が描いた不思議な妖怪で、煙そのものが妖怪になったという珍しい存在なんです。

この記事では、煙の中に姿を現す神秘的な妖怪「煙々羅」について、その特徴や名前の由来を詳しくご紹介します。

概要

煙々羅(えんえんら)は、江戸時代の妖怪絵師・鳥山石燕が描いた妖怪画集『今昔百鬼拾遺』に登場する妖怪です。

煙に宿る精霊、あるいは煙そのものが妖怪化した存在として描かれています。

石燕の絵では、煙の中に不気味な顔が浮かび上がった姿で表現されていて、とても印象的なんですね。

煙の妖怪は超レア!

妖怪の世界では、火の妖怪や水の妖怪はたくさんいるのですが、煙の妖怪というのは煙々羅くらいしか例がありません。

つまり、とても珍しい妖怪なんです。

煙という形がはっきりしないものを妖怪として描いた石燕の発想は、本当にユニークですよね。

姿・見た目

煙々羅の見た目は、まさに「煙の中の顔」という感じです。

煙々羅の特徴

- 煙の中にぼんやりと人の顔が浮かび上がる

- はっきりとした体はなく、煙のように揺らめいている

- 表情は不気味で神秘的

- 蚊遣り火や焚き火、かまど、風呂場の煙などに現れる

煙のように風に吹かれて形を変えながら、大気中をさまよっているとされています。

実体がないぶん、つかみどころのない不思議な存在なんですね。

伝承

煙々羅には具体的な伝承や言い伝えはほとんどなく、石燕による創作妖怪だと考えられています。

名前の由来

「煙々羅」という名前には、面白い意味が込められているんです。

石燕の解説文には「しづが家のいぶせき蚊遣の煙むすぼゝれて、あやしきかたちをなせり。まことに羅の風にやぶれやすきがごとくなるすがたなれば、烟々羅とは 名づけたらん。」と書かれています。

現代語に訳すと、こんな感じです:

「貧しい家の蚊遣り火の煙がくすぶって、不思議な形をしている。まるで薄い布が風に吹かれて破れやすいような姿だから、煙々羅と名付けたのだろう。」

「羅」ってどういう意味?

「羅(うすもの)」とは、目の粗い薄い布のことです。

たなびく煙が、薄い布が風になびいている様子に似ているということで、「煙々羅」という名前がついたんですね。

なんとも風流な名前の付け方だと思いませんか?

もう一つの表記「閻羅閻羅」

「えんえんら」という読み方は同じでも、「閻羅閻羅」と書くこともあります。

「閻羅」は「閻魔」に通じることから、地獄の業火をイメージさせるという解釈もあるんです。

確かに、煙と地獄の火は結びつきやすいですよね。

誰が見ることができるの?

煙々羅は誰にでも見える妖怪ではないようです。

煙の妖怪という性質上、心に余裕があってぼんやりと無心に煙を眺めるような人でなければ見られないという説があります。

また、心が美しい人にしか見えないという説もあるんです。

つまり、煙々羅が見えるということは、ある意味で特別な感性を持っている証拠なのかもしれませんね。

『徒然草』とのつながり

煙々羅のモチーフには、鎌倉時代の随筆『徒然草』の影響があるとされています。

『徒然草』第十九段には「六月の頃あやしき家にゆふがほの白く見えて、蚊遣火ふすぶるもあはれなり」という一節があります。

これは「六月頃の貧しい家で、夕顔が白く咲いていて、蚊遣り火がくすぶっている様子もまた趣がある」という意味です。

石燕はこの風流な情景をヒントに、煙々羅という妖怪を創作したと考えられているんですね。

まとめ

煙々羅は、江戸時代の妖怪絵師・鳥山石燕が生み出した独創的な妖怪です。

重要なポイント

- 鳥山石燕の『今昔百鬼拾遺』に登場する妖怪

- 煙の中に人の顔が浮かび上がる姿

- 煙の妖怪は非常に珍しい存在

- 「羅」は薄い布の意味で、煙がたなびく様子を表現

- 心に余裕がある人や心が美しい人に見えるとされる

- 『徒然草』の情景をもとにした創作妖怪

- 具体的な伝承はほとんどない

現代では、蚊遣り火を使う機会も減ってしまいましたが、キャンプファイヤーや焚き火の煙をぼんやり眺める時、もしかしたら煙々羅に出会えるかもしれませんね。

参考文献

- 鳥山石燕『今昔百鬼拾遺』

- 高田衛監修・稲田篤信・田中直日編『画図百鬼夜行』