夜の海を船で渡っているとき、波間に人影を見たことはありませんか?

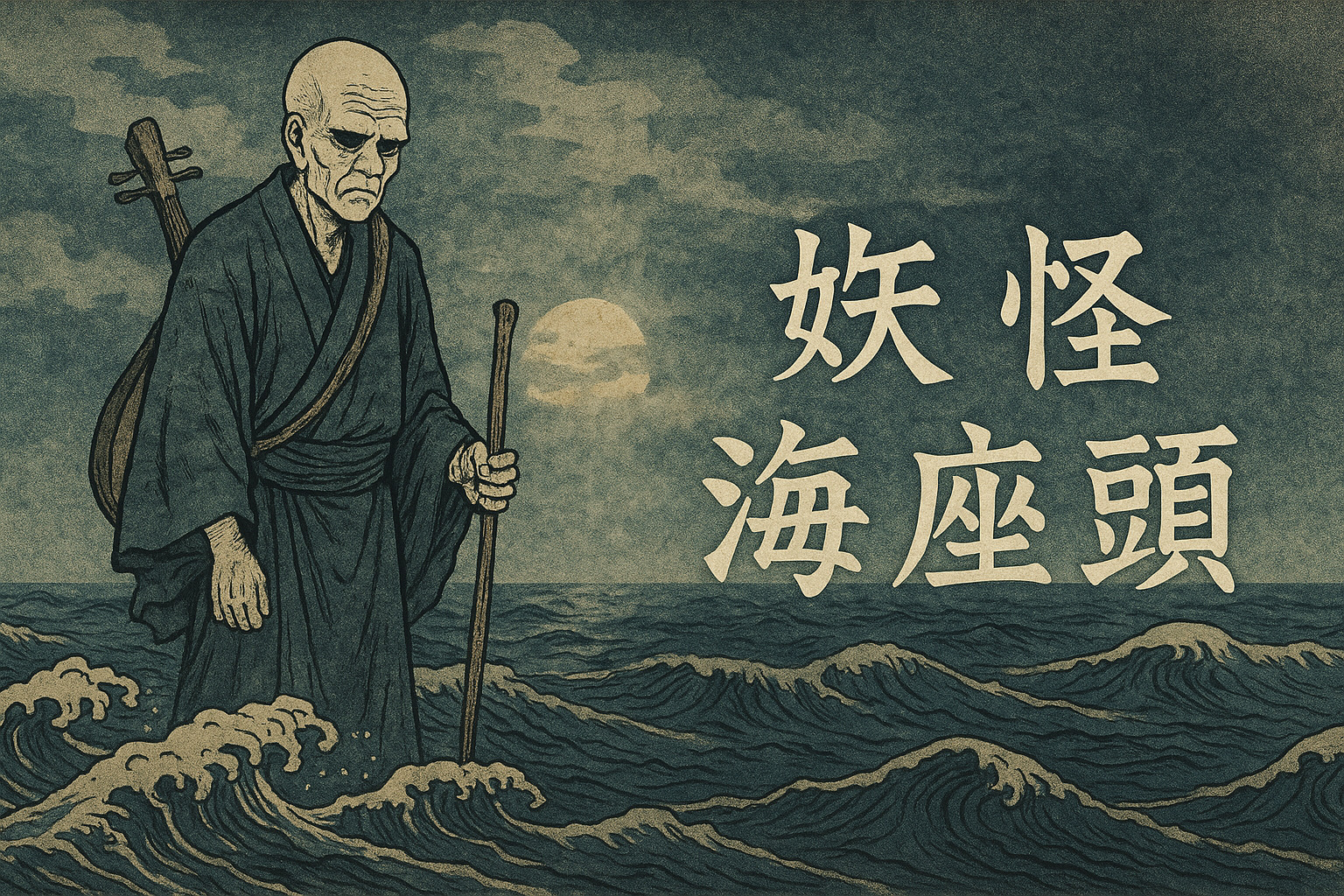

それが琵琶を背負い、杖を持った座頭の姿だとしたら…それは「海座頭」という不思議な妖怪かもしれません。

江戸時代の絵巻に描かれながらも、その正体や由来についてはほとんど何も語られていない、謎に包まれた存在なんです。

この記事では、海上に現れる謎の妖怪「海座頭」について、その姿や伝承を詳しくご紹介します。

概要

海座頭(うみざとう)は、江戸時代の妖怪絵巻に描かれた海の妖怪です。

鳥山石燕の有名な『画図百鬼夜行』や、熊本県八代市の松井文庫が所蔵する『百鬼夜行絵巻』などに登場しています。

ただし、これらの絵巻には姿の絵だけがあって、説明文が一切ないんです。

そのため、どのような妖怪として描かれたのか、本当のところは誰にもわかりません。妖怪研究家の村上健司さんは、「絵画のみに存在する妖怪」として分類しています。

海坊主の仲間だと考えられていますが、海坊主の中でも特に座頭や坊主のような人間型のものを指すのかもしれませんね。

姿・見た目

海座頭の姿は、江戸時代の絵巻から読み取ることができます。

海座頭の外見的特徴

- 服装:座頭(盲目の琵琶法師)の格好をしている

- 持ち物:右手に杖を持ち、背中には琵琶を背負っている

- 場所:海上にボーッと立っている

- 雰囲気:どこか不気味で神秘的な印象

「座頭」というのは、目が見えない琵琶法師のことを指します。江戸時代には、琵琶を弾きながら物語を語って生計を立てていた人たちがいたんですね。

そんな座頭の姿をした存在が、なぜか海の上に立っているという、とても不思議な光景なんです。

一説では、海で死んだ盲人の怨霊ではないかとも考えられていますが、これも確かなことではありません。

伝承

海座頭について、いくつかの興味深い話が伝えられています。

ただし、注意しなければならないのは、江戸時代の絵巻には説明がなかったという点です。現代に伝わる伝承の多くは、昭和時代以降に付け加えられた可能性が高いんですね。

民俗学者が見た不思議な存在

水木しげるさんの著書に記録された体験談があります。

昭和10年代頃、民俗学者の早川孝太郎さんが鹿児島県の黒島での調査から帰る途中、不思議なものを目撃したそうです。

早川孝太郎氏の目撃談

- 夜の10時か11時頃、黒島から鹿児島へ向かう船上で

- 真っ黒な海に一人の男の姿を発見

- 溺れているのではなく、泳いでいるように見えた

- 筋骨隆々の上半身を水上に現し、立ち泳ぎのように立っている

- 船と同じ速度で同じ間隔を保ちながら、後をついてくる

- 突然「あーあー」と大きな欠伸をした

- その瞬間「これは生きた人間ではない」と確信してゾッとした

この体験が何だったのか、早川さん自身も確信を持てなかったそうです。でも、水木しげるさんは「多分、海座頭というのはこんな感じなのだろう」と考察しています。

後世に付け加えられた伝承

昭和時代以降の出版物では、こんな話も語られるようになりました。

よく語られる海座頭の行動

- 月が終わるころに海上を彷徨い歩く

- 遭遇した不運な船を沈めてしまう

- 船員に「お前の怖いものはなんだ」と質問することがある

- 返答を誤らなければ見逃してくれる

ただし、これらの伝承は江戸時代の絵巻には記されていません。物語として面白く語り継がれる中で、徐々に付け加えられていった要素だと考えられています。

海坊主の仲間として、船を手招きして難破させたり、船を丸ごと呑み込んだりするという話もありますが、これも確かな古い記録があるわけではありません。

まとめ

海座頭は、江戸時代の絵巻に姿だけが残された謎多き妖怪です。

重要なポイント

- 鳥山石燕『画図百鬼夜行』などの江戸時代の絵巻に登場

- 琵琶と杖を持った座頭の姿で海上に立っている

- 絵巻には説明文がなく、詳細は不明

- 海坊主の仲間と考えられている

- 民俗学者の目撃談が記録に残っている

- 現代に伝わる多くの伝承は昭和期以降に付加された可能性が高い

- 海で死んだ盲人の怨霊という説もある

江戸時代の絵師たちは、なぜ説明もなく海座頭を描いたのでしょうか。

もしかすると、当時の人々にとっては説明不要なほど有名な存在だったのかもしれません。あるいは、絵師の創作だったのかもしれませんね。

真相は謎のままですが、それこそが妖怪の魅力とも言えるでしょう。もし夜の海で琵琶を背負った人影を見かけたら…それは海座頭との出会いかもしれません。