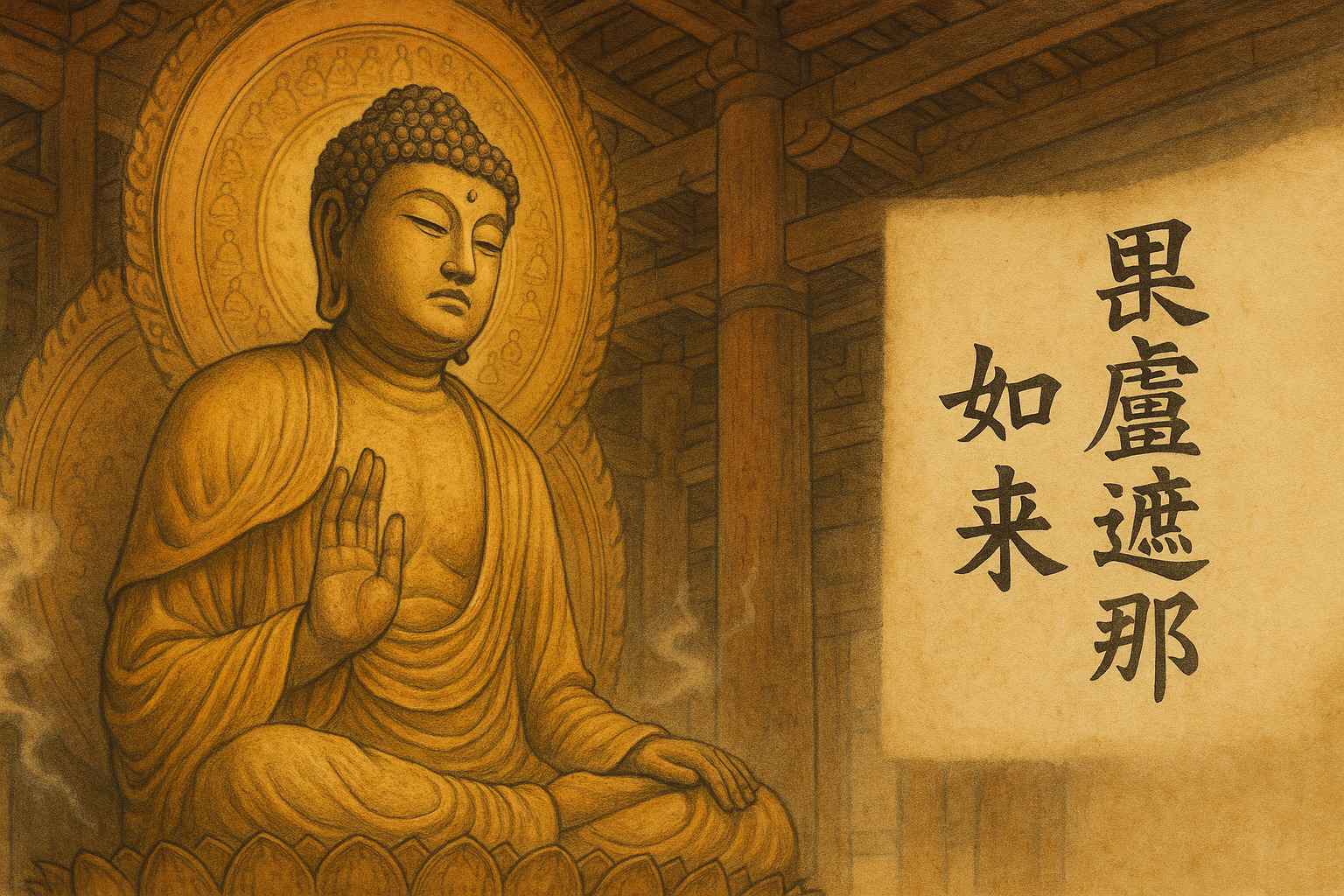

奈良の大仏として有名な東大寺の仏像。

あの巨大な仏さまが、実は釈迦如来ではないことをご存じでしょうか?

あれは「毘盧遮那如来(びるしゃなにょらい)」という、宇宙そのものの真理を表す仏なんです。

太陽のように全宇宙を照らし、無数の仏陀を生み出す根源的な存在として、仏教の世界観の中心に位置するこの仏は、他の如来とは一線を画す壮大なスケールを持っています。

この記事では、悟りそのものを体現した毘盧遮那如来について、その姿や特徴、東大寺大仏との関係まで詳しくご紹介します。

概要

毘盧遮那如来(びるしゃなにょらい)は、大乗仏教における最も根源的な仏の一尊です。

『華厳経』という経典で中心的な存在として扱われ、悟りそのものを仏の姿として表現した存在なんですね。

サンスクリット語の「ヴァイローチャナ(Vairocana)」の音訳で、「光明遍照(こうみょうへんじょう)」つまり「あまねく照らす者」を意味します。

名前の表記について

- 華厳経では「毘盧舎那仏」

- 大日経では「毘盧遮那仏」

- 略して「盧遮那仏(るしゃなぶつ)」「遮那仏(しゃなぶつ)」とも呼ばれる

密教では「大日如来」と同一視されますが、元々は華厳経の教えにおける中心的な仏として登場しました。

仏教の教えでは、釈迦が発見した「悟り」とは、過去から未来へ永遠に変わることのない絶対的な真理です。毘盧遮那如来は、その真理そのものが仏の姿を取ったものなんですね。

姿・見た目

毘盧遮那如来の仏像は、他の如来とは異なる特別な表現がなされています。

基本的な姿

毘盧遮那如来像の特徴

- 蓮華座に結跏趺坐(けっかふざ:足を組んで座る姿勢)

- 衲衣(のうえ:粗末な僧衣)をまとっただけのシンプルな服装

- 持物(じもつ:手に持つ道具)は基本的になし

- 右手は施無畏印(せむいいん:恐れを取り除く印)

- 左手は与願印(よがんいん:願いを叶える印)

独特の表現

毘盧遮那如来像で最も特徴的なのは、蓮華座や光背に無数の仏が描かれていることなんです。

これは毘盧遮那如来が住むとされる「蓮華蔵世界(れんげぞうせかい)」を表現しています。

『華厳経』によると、毘盧遮那如来の蓮華座は1千枚の花弁を持ち、それぞれの花弁に100億の世界があるとされています。つまり、合計で1千億の世界ですね。

そのすべての世界で、毘盧遮那如来の分身である釈迦如来が人々に教えを説いているというんです。

巨大な像

宇宙の根本的な仏である毘盧遮那如来像は、その壮大なスケールを表現するために巨大につくられることが多いのが特徴です。

東大寺の大仏(盧舎那仏坐像)はその代表例で、

- 像高(座高):約15m

- 蓮華座の高さ:約3m

という圧倒的なサイズを誇ります。

特徴

毘盧遮那如来には、他の如来とは異なる独特の特徴があります。

法身仏という存在

大乗仏教では、仏の身のあり方(仏身)を三身説という考え方で説明します。

三身説とは

- 法身仏(ほっしんぶつ):真理や悟りそのものを体現した仏。人間には認識できない

- 報身仏(ほうじんぶつ):人々を救うための誓願や修行に報いて仏身を得た仏(阿弥陀如来、薬師如来など)

- 応身仏(おうじんぶつ):法身仏が人々を救うために人間の姿で現れた仏(釈迦如来、弥勒如来など)

毘盧遮那如来は法身仏なんです。つまり、悟りそのものが仏の形を取った存在なんですね。

無数の仏陀を生み出す

毘盧遮那如来の最も重要な特徴は、無数の仏陀を生み出すということです。

『華厳経』の教えによると、

- 釈迦が発見した「悟り」は永遠不変の真理

- その真理を発見すれば誰でも仏陀になれる

- 毘盧遮那如来=悟りそのもの

- だから毘盧遮那如来から無数の仏陀が生まれる

つまり、釈迦如来も毘盧遮那如来の分身の一人というわけです。

すべての人々を救う仏

毘盧遮那如来が経典に登場したのは6世紀頃で、阿弥陀如来や薬師如来よりも後のことです。

なぜ新しい仏が必要だったのでしょうか?

毘盧遮那如来誕生の背景

- 釈迦の死後、仏教は出家修行者だけが救われる教えだった(上座部仏教)

- 一般の人々を救うために大乗仏教が生まれた

- 阿弥陀如来や薬師如来が多くの人を救った

- しかしそれでも救いに漏れる人がいた

- 太陽のように全宇宙に智慧と慈悲の光を放ってすべての人々を救う存在として毘盧遮那如来が登場

つまり、毘盧遮那如来は人々を救う最後の砦として生まれたんですね。

伝承・歴史

毘盧遮那如来にまつわる最も有名な伝承が、奈良・東大寺の大仏建立の物語です。

東大寺大仏建立の背景

奈良時代、日本は深刻な危機に直面していました。

当時の状況

- 伝染病が蔓延

- 旱魃(かんばつ)や地震などの天災が相次ぐ

- 多くの民衆が苦しんでいた

聖武天皇は、これらの天災や国難を除くために仏の力が必要だと考えました。

そして745年、毘盧遮那如来の巨大な仏像を造ることを発願したんです。

行基の活躍

大仏建立にあたって重要な役割を果たしたのが、行基(ぎょうき)という僧侶です。

行基は各地を行脚して、民衆に人気のあった布教活動を行いながら寄付を募りました。

当時の人々の篤い信仰心が、この大事業を支えたんですね。

大仏の完成

建設の記録

- 着工:745年

- 製作期間:約7年

- 費用:現在の金額で約4,700億円

- モデル:中国の大廬遮那仏

752年には「大仏開眼供養会(だいぶつかいげんくようえ)」という盛大な儀式が行われました。

これは大仏の目に墨で瞳を描いて魂を迎え入れる儀式で、ここでようやく大仏は完成したとされたんです。

工事開始から数えると、14年もの歳月がかかった大事業でした。

蓮華蔵世界の表現

東大寺大仏の台座には、蓮華蔵世界が線刻されています。

蓮華の花弁一枚一枚には釈迦如来が描かれており、毘盧遮那如来の教えを視覚的に表現しているんですね。

脇侍について

現在、東大寺大仏殿には大仏の両脇に如意輪観音菩薩と虚空蔵菩薩が安置されています。

これらは江戸時代につくられたもので、毘盧遮那如来の三尊像という形式は珍しい例なんです。

起源

毘盧遮那如来の概念は、『華厳経』という大乗仏教の経典から生まれました。

華厳経の教え

『華厳経』は、宇宙の壮大な真理を説く経典です。

この経典では、毘盧遮那如来が住む「蓮華蔵世界」という浄土が詳しく描かれています。

蓮華蔵世界の特徴

- 大海にある大蓮華によって支えられている

- 毘盧遮那如来が中心で説法している

- 無限の世界が重層的に広がっている

- それぞれの世界に仏陀がいる

この世界観は、当時の人々に宇宙の広がりと仏教の普遍性を感じさせたんですね。

名前の意味

「毘盧遮那」という名前の由来は、サンスクリット語の「ヴァイローチャナ」です。

これは「あまねく照らす者」「太陽」という意味を持っています。

実際、毘盧遮那如来の教えは太陽のように全宇宙を照らすという壮大なスケールを持っているんです。

密教との関係

密教では、毘盧遮那如来は「摩訶毘盧遮那仏(まかびるしゃなぶつ)」と呼ばれ、大日如来と同一視されます。

「摩訶」は「大」という意味なので、「大毘盧遮那仏」ということですね。

真言宗などの密教では、大日如来を宇宙の根本仏として、特に重要視しています。

代表的な毘盧遮那如来像

日本には、いくつかの重要な毘盧遮那如来像が残されています。

東大寺(奈良)

銅造盧舎那仏坐像(国宝)

- 時代:奈良時代(一部江戸時代修復)

- 像高:約15m

- 特徴:体に対して顔が大きい、光背の化仏はすべて釈迦如来

- 場所:金堂(大仏殿)安置

言わずと知れた「奈良の大仏」です。何度も火災で損傷を受けましたが、その度に修復され、今日まで人々の信仰を集めています。

唐招提寺(奈良)

脱乾漆盧舎那仏坐像

- 時代:天平時代

- 特徴:鑑真が中国からもたらした盛唐様式の作風

- 場所:金堂中尊

鑑真和上が開いた唐招提寺の中心仏として、貴重な天平彫刻の傑作です。

戒壇院(福岡)

木造盧遮那仏坐像(重要文化財)

- 時代:平安時代

- 特徴:説教印を結ぶ、脇に弥勒菩薩と文殊菩薩が並ぶ

まとめ

毘盧遮那如来は、悟りそのものを体現した宇宙の根本仏です。

重要なポイント

- サンスクリット語で「あまねく照らす者」を意味する

- 悟りそのものが仏の姿を取った法身仏

- 無数の仏陀(釈迦如来を含む)を生み出す存在

- 太陽のように全宇宙に智慧と慈悲の光を放つ

- すべての人々を救う最後の砦として登場

- 東大寺大仏(盧舎那仏)が最も有名

- 蓮華蔵世界という壮大な浄土の中心で説法している

- 密教では大日如来と同一視される

奈良の大仏として多くの人に親しまれている毘盧遮那如来。その姿は単なる巨大な仏像ではなく、宇宙の真理そのものを表現した、究極の仏の姿なんですね。