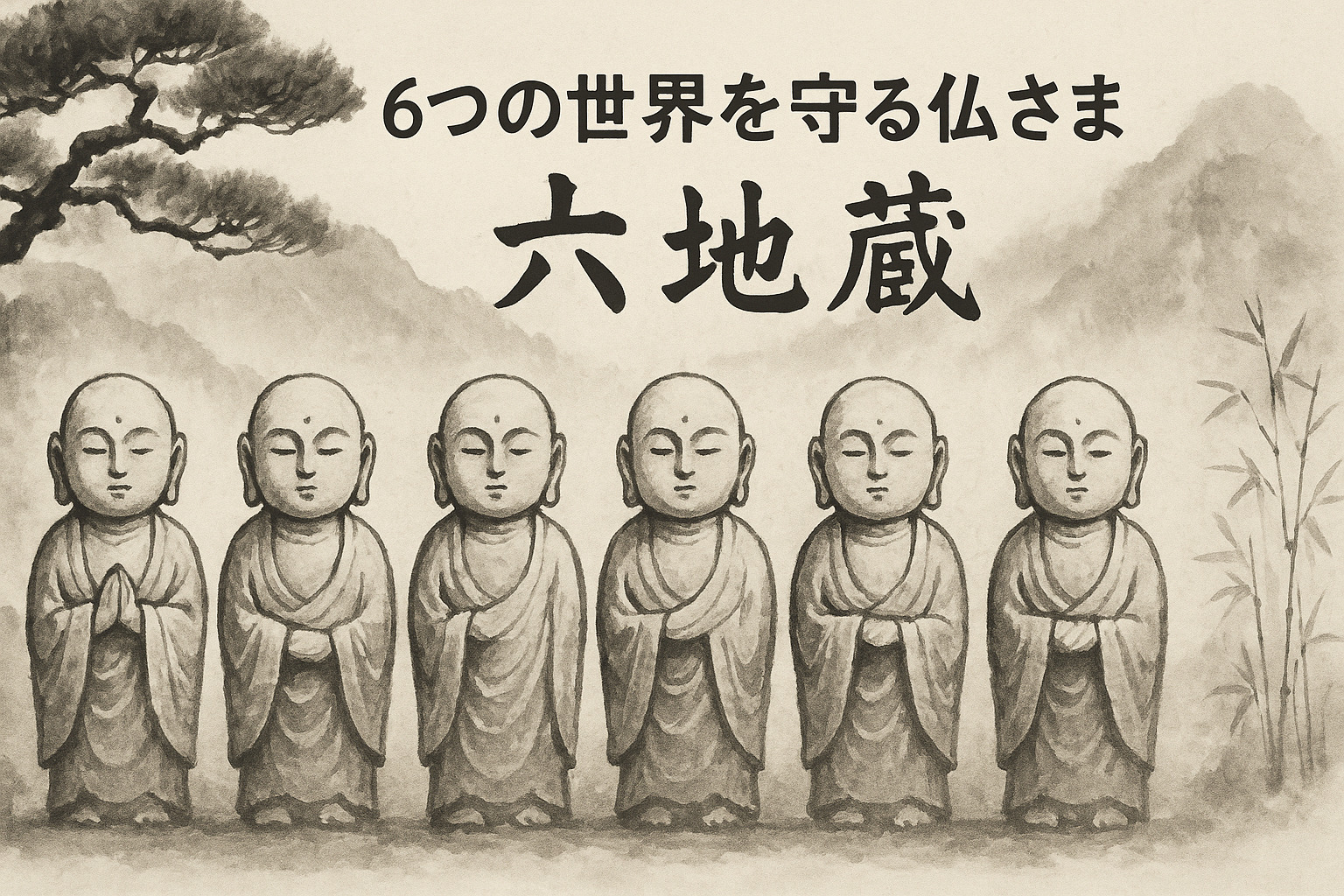

お墓や道端で、6体のお地蔵さまが並んでいるのを見たことはありませんか?

これは「六地蔵(ろくじぞう)」といって、死後の世界にある6つの世界を守る特別なお地蔵さまなんです。私たちが亡くなった後、どの世界に生まれ変わっても、必ず誰かが見守ってくれている。六地蔵には、そんな温かい願いが込められています。

この記事では、仏教の世界観に基づく「六地蔵」について、その役割や意味、日本での信仰の広がりを分かりやすくご紹介します。

概要

六地蔵(ろくじぞう)は、仏教における「六道(ろくどう)」と呼ばれる6つの世界を、それぞれ守る6体の地蔵菩薩のことです。

仏教では、すべての生き物は死後に六道輪廻(ろくどうりんね)という生まれ変わりを繰り返すと考えられています。つまり、死んだ後は6つの世界のどこかに生まれ変わり、また死んで別の世界へ…という輪廻を続けるんですね。

六地蔵は、この6つの世界それぞれに現れて、苦しむ人々を救ってくれる存在なんです。日本では平安時代の終わり頃から信仰されるようになり、墓地や村の境目、道の辻などに6体並んだ地蔵像が建てられてきました。

今でも全国各地で六地蔵を見ることができ、日本人の死生観と深く結びついた信仰として受け継がれています。

六道とは何か

六地蔵を理解するには、まず「六道」について知る必要があります。

六道の世界

六道とは、仏教で説かれる生まれ変わりの6つの世界のことなんです。

六道の種類

- 天道(てんどう):神々が住む幸せな世界

- 人間道(にんげんどう):私たち人間が住む世界

- 修羅道(しゅらどう):争いが絶えない世界

- 畜生道(ちくしょうどう):動物として生きる世界

- 餓鬼道(がきどう):飢えと渇きに苦しむ世界

- 地獄道(じごくどう):罪を償う最も苦しい世界

これらの世界は、大きく分けると三善道(さんぜんどう)と三悪道(さんあくどう)に分類されます。

三善道は天道・人道・修羅道のことで、比較的良い境遇の世界。三悪道は畜生道・餓鬼道・地獄道のことで、苦しみの多い世界です。

なぜ六道を巡るのか

生前の行い(業/カルマ)によって、死後にどの世界に生まれ変わるかが決まるとされています。

善い行いをした人は善い世界へ、悪い行いをした人は苦しい世界へ。そして寿命が尽きると、また別の世界へ生まれ変わる。この繰り返しが「輪廻」なんですね。

仏教では、この六道輪廻から抜け出して悟りを開くことが最終的な目標とされています。

六地蔵の役割

六地蔵は、それぞれの世界で苦しむ人々を救うために存在します。

釈迦から託された使命

地蔵菩薩は、お釈迦様が亡くなった後、次の仏である弥勒菩薩(みろくぼさつ)が現れるまでの間、この世界を守るよう託された特別な菩薩なんです。

お釈迦様が入滅してから弥勒菩薩が成仏するまでは、なんと56億7000万年もかかるとされています。その途方もない期間、地蔵菩薩が六道すべての世界に現れて、人々を救済し続けるというわけです。

だからこそ、地蔵菩薩は「六道能化(ろくどうのうげ)」とも呼ばれているんですね。これは「六道のすべてを教化する(救う)」という意味です。

6体に分かれた理由

もともと地蔵菩薩は一人の菩薩ですが、広大な六道すべてを同時に救うために、6つの姿に分身したと考えられるようになりました。

つまり、六地蔵は一人の地蔵菩薩が6つに分かれた姿なんです。

こうして、地獄で苦しむ人も、天界で楽しむ人も、動物として生きる存在も、すべてが地蔵菩薩の救いを受けられるようになったというわけですね。

六地蔵の名前と担当する世界

六地蔵には、それぞれ名前があり、担当する世界が決まっています。

ただし、面白いことに六地蔵の名前や役割分担については、文献によって異なるんです。これは時代や地域によって、少しずつ解釈が変わってきたからなんですね。

最も一般的な組み合わせ

日本で最もよく知られている六地蔵の名前と担当世界は以下の通りです。

六地蔵の名称と担当世界

- 檀陀(だんだ)地蔵 → 地獄道を救う

- 宝珠(ほうじゅ)地蔵 → 餓鬼道を救う

- 宝印(ほういん)地蔵 → 畜生道を救う

- 持地(じじ)地蔵 → 修羅道を救う

- 除蓋障(じょがいしょう)地蔵 → 人道を救う

- 日光(にっこう)地蔵 → 天道を救う

この組み合わせは、仏教の経典『蓮華三昧経(れんげざんまいきょう)』などに記されているものです。

他の名称パターン

文献によっては、別の名前で呼ばれることもあります。

『覚禅鈔』に記された名称

- 大定智悲(だいじょうちひ)地蔵

- 大徳清浄(だいとくしょうじょう)地蔵

- 大光明(だいこうみょう)地蔵

- 清浄無垢(しょうじょうむく)地蔵

- 大清浄(だいしょうじょう)地蔵

- 大堅固(だいけんご)地蔵

『地蔵十王経』に記された名称

- 金剛願(こんごうがん)地蔵菩薩

- 金剛宝(こんごうほう)地蔵菩薩

- 金剛悲(こんごうひ)地蔵菩薩

- 金剛幢(こんごうどう)地蔵菩薩

- 放光王(ほうこうおう)地蔵菩薩

- 預天賀(よてんが)地蔵菩薩

どの名称を使うかは、お寺や地域によって異なりますが、6つの世界をそれぞれ守るという基本的な役割は共通しているんです。

六地蔵の姿と持ち物

六地蔵の像には、それぞれ特徴的な姿と持ち物があります。

基本的な姿

六地蔵は基本的に、僧侶の姿で表されることが多いです。

共通する特徴

- 剃髪した頭

- 袈裟(けさ)を身にまとう

- 穏やかな表情

- 合掌している姿、または何かを持っている姿

地蔵菩薩がお坊さんの姿をしているのには理由があります。『大乗大集地蔵十輪経(だいじょうだいしゅうじぞうじゅうりんきょう)』という経典に「地蔵菩薩は声聞(しょうもん:修行僧)の姿で現れる」と書かれているからなんですね。

それぞれの持ち物

六地蔵は、手に様々なものを持っています。これが6体を区別する大きな特徴になっているんです。

六地蔵の持ち物(一例)

- 蓮華(れんげ):仏教の清浄を象徴する花

- 錫杖(しゃくじょう):僧侶が持つ杖

- 香炉(こうろ):お香を焚く器

- 幢幡(どうばん):仏教の旗

- 数珠(じゅず):念仏を唱える時の道具

- 宝珠(ほうじゅ):願いを叶える玉

ただし、持ち物の組み合わせも文献や地域によって異なることがあります。すべての六地蔵が必ずこの通りというわけではないんですね。

実際に道端や墓地で六地蔵を見かけたら、それぞれ何を持っているか観察してみると面白いですよ。

六地蔵が建てられる場所

六地蔵は、特定の意味を持つ場所に建てられてきました。

墓地・霊園

六地蔵が最もよく見られるのが、墓地や霊園です。

これは六地蔵の役割が、まさに「あの世への旅立ちの場」に関係しているから。人が亡くなると六道のいずれかに転生するとされているので、墓地という「この世とあの世の境目」に六地蔵を置いて、故人の魂を見守ってもらうんです。

奈良県の中尊寺金色堂には、藤原清衡・基衡・秀衡の遺骸を納めた3つの仏壇それぞれに、6体ずつ合計18体もの地蔵像が安置されています。これは有力者であっても、死後は六道を巡る運命にあることを示しているんですね。

村境・道の辻

六地蔵は、村の入り口や道の分かれ道にもよく建てられました。

これは地蔵菩薩が「境界の神」としての性格も持っているからなんです。日本古来の道祖神(どうそじん)信仰と結びついて、村を守り、旅人を見守る存在として信仰されるようになりました。

村境に建てられた理由

- 外から来る悪霊や災いから村を守る

- 旅人の安全を祈願する

- この世とあの世の境界を象徴する

京都では、平安京の出入り口にあたる場所に六地蔵が建てられ、「京の六地蔵巡り」として今も信仰が続いています。毎年8月22日・23日には、この6つの地蔵を巡拝する行事が行われているんです。

お寺の境内

もちろん、お寺の境内にも六地蔵が祀られています。

特に地蔵菩薩を本尊とするお寺や、地蔵信仰の盛んな地域のお寺では、立派な六地蔵像を見ることができます。

地蔵菩薩と子供の関係

六地蔵を語る上で欠かせないのが、地蔵菩薩と子供との深い結びつきです。

賽の河原の伝説

日本では、地蔵菩薩は特に子供を守る仏様として信仰されてきました。

これは「賽の河原(さいのかわら)」の伝説が大きく影響しています。賽の河原とは、三途の川のほとりにある河原のことで、親より先に亡くなった子供たちがいる場所とされているんです。

賽の河原の物語

- 親に先立って死んだ子供は、親不孝の罪で賽の河原に送られる

- 子供たちは親の供養のために石を積んで塔を作る

- しかし塔が完成しそうになると、鬼がやってきて壊してしまう

- 子供たちは何度も何度も石を積み直す

- そこへ地蔵菩薩が現れて、「私を冥土の親と思え」と言って子供たちを救う

この物語は、親を失った子供たちの悲しみと、それを救う地蔵菩薩の慈悲を表しています。だからこそ、地蔵菩薩にはよだれかけをかけたり、お菓子や風車を供えたりする習慣が生まれたんですね。

地蔵盆

特に京都をはじめとする関西地方では、毎年8月23日・24日頃に「地蔵盆(じぞうぼん)」という子供のためのお祭りが行われます。

地蔵盆では、町内の地蔵を清め飾り付けて、子供たちの無病息災を祈願します。子供たちはお菓子をもらったり、ゲームをしたりして楽しむんです。

これも地蔵菩薩が子供の守護者として信仰されている表れなんですね。

六地蔵信仰の広がり

六地蔵信仰は、日本でどのように広まったのでしょうか。

平安時代の成立

六地蔵信仰が日本で広まったのは、平安時代の終わり頃とされています。

この時期は「末法思想(まっぽうしそう)」が流行し、人々は死後の世界や地獄について強い不安を抱いていました。末法思想とは、「お釈迦様が亡くなってから時間が経つにつれて、仏教の教えが衰えていく」という考え方です。

そんな不安な時代に、源信(げんしん)という僧侶が『往生要集(おうじょうようしゅう)』という書物を著しました。この中で地獄の恐ろしさと極楽の素晴らしさが詳しく描かれ、人々の間で地獄絵が流行したんです。

同時に、どんな世界に生まれ変わっても救ってくれる地蔵菩薩への信仰が高まり、六地蔵が広く信仰されるようになりました。

鎌倉時代の発展

鎌倉時代になると、六地蔵信仰はさらに民衆の間に浸透していきます。

この時期には、実際に墓地や道端に六地蔵の石像が建てられるようになりました。石工の技術も発達し、各地で様々な六地蔵が作られたんですね。

江戸時代の定着

江戸時代には、六地蔵信仰が完全に庶民の生活に定着しました。

江戸時代の六地蔵信仰

- 村々に六地蔵が建てられる

- 地蔵講(じぞうこう)という信仰団体ができる

- 毎月24日を地蔵の縁日として祭る

- 六地蔵巡りが盛んになる

特に京都の「六地蔵巡り」は、江戸時代に確立されたものです。平安京の出入り口にあたる6つの場所に地蔵を祀り、それらを巡拝することで、都への悪疫の侵入を防ごうとしたんですね。

まとめ

六地蔵は、死後の6つの世界それぞれを守る地蔵菩薩の姿です。

重要なポイント

- 六地蔵は六道(天道・人道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)をそれぞれ守る6体の地蔵菩薩

- 地蔵菩薩が6つに分身した姿で、どの世界に生まれ変わっても救いの手を差し伸べてくれる

- それぞれに名前があるが、文献によって異なることもある

- 墓地や村境、道の辻など「境界」を表す場所に建てられることが多い

- 賽の河原の伝説から、特に子供を守る仏様として信仰されている

- 平安時代末期から信仰され始め、鎌倉・江戸時代を通じて庶民に広まった

- 今でも全国各地で六地蔵を見ることができる

どんな世界に生まれ変わっても、必ず誰かが見守ってくれている。六地蔵には、そんな仏教の深い慈悲の心が込められているんですね。次にお墓参りや散歩で六地蔵を見かけたら、それぞれがどの世界を守っているのか、想像してみるのも面白いかもしれません。

参考文献

『地蔵菩薩本願功徳経』

『大乗大集地蔵十輪経』

『蓮華三昧経』

『往生要集』源信僧都

『覚禅鈔』

『佛教辭典』中村元 編

『日本の民俗信仰』宮田登

『地蔵信仰』速水侑

『六地蔵巡拝記』京都市文化財保護課