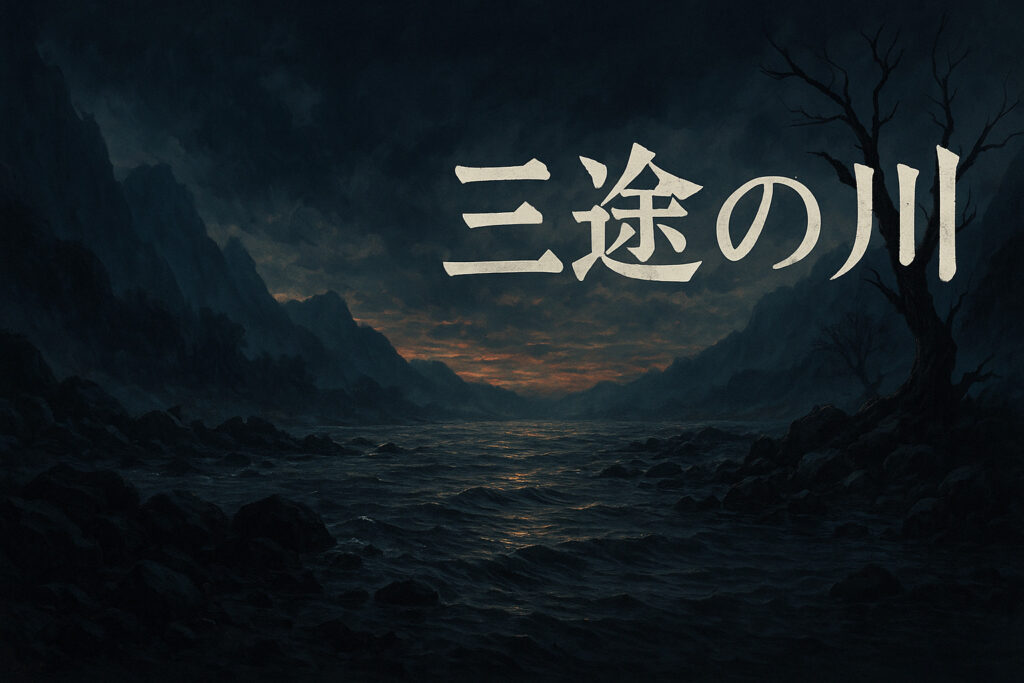

死んだ後、あなたが最初に渡るのはどんな川だと思いますか?

仏教の教えでは、人は亡くなると「三途の川」という川を渡ってあの世へ向かうとされています。この川は、この世とあの世の境界線。生前の行いによって渡り方が変わり、川のほとりには恐ろしい鬼が待ち構えているんです。

この記事では、日本人に古くから信じられてきた「三途の川」について、その場所や特徴、渡り方、川辺に待つ存在まで、分かりやすくご紹介します。

概要

三途の川(さんずのかわ)は、仏教の世界観における、この世(現世)とあの世(冥界)の境界にある川です。

「三途」という名前は、サンスクリット語で地獄・餓鬼・畜生を意味する「三悪道」に由来しています。別名「葬頭河(そうずか)」「三瀬川」「渡り川」とも呼ばれます。

人は亡くなると、必ずこの川を渡らなければなりません。そして、生前の行いによって渡る場所が決まるという、厳しい仕組みになっているんですね。

この川の概念は中国で成立した偽経『地蔵菩薩発心因縁十王経』に基づいており、日本では平安時代末期から広く信じられるようになりました。

三途の川の位置

三途の川は、死出の山を越えた先にあるとされています。

人が亡くなると、まず死出の山という険しい山を越えなければなりません。平安時代の人々は、この困難な旅路を少しでも楽にするため、棺に杖や草鞋を入れる習慣がありました。

死出の山を越えた者は、ようやく三途の川のほとりにたどり着きます。つまり、この川を渡ると完全にあの世に入るわけです。

川幅や流れの速さについては詳しく記されていませんが、浅瀬もあれば激流もある、かなり大きな川だと考えられています。

三つの渡り方

三途の川という名前の由来には諸説ありますが、最も有力なのが「渡る場所が三か所ある」という説なんです。

渡河方法の種類

三途の川には、次の三つの渡り方があります。

金銀七宝の橋

- 善人が渡る立派な橋

- 金銀や宝石で飾られている

- 安全に渡ることができる

山水瀬(さんすいせ)

- 軽い罪を犯した人が渡る浅瀬

- 流れはやや速いが渡れないほどではない

- 船で渡る場合もある

強深瀬(ごうしんせ)

- 重い罪を犯した人が渡る激流

- 深くて流れが非常に速い

- 鬼に投げ込まれることもある

生前の行いが良ければ良いほど、楽に川を渡れます。逆に、悪いことをたくさんした人は、恐ろしい激流に放り込まれてしまうんですね。

誰が渡り方を決めるのか

では、誰が「この人はどこを渡る」と決めるのでしょうか?

それを決めるのが、川のほとりで待ち構えている奪衣婆(だつえば)と懸衣翁(けんえおう)という二人の鬼なんです。

奪衣婆と懸衣翁

三途の川のほとりには、十王の配下である老夫婦の鬼が待ち構えています。

奪衣婆の役割

奪衣婆は、恐ろしい見た目の老婆の鬼です。

川にたどり着いた亡者から、容赦なく衣服を剥ぎ取ります。服を着ていない亡者からは、なんと生皮を剥いでしまうという恐ろしい存在。

奪衣婆は六文銭という渡し賃を持っていない死者の衣服を問答無用で剥ぎ取り、それを懸衣翁に渡します。

懸衣翁の役割

懸衣翁は、奪衣婆の夫とされる老爺の鬼です。

奪衣婆から受け取った衣服を、衣領樹(えりょうじゅ)という特別な木の枝に掛けます。すると、不思議なことが起こるんです。

枝のしなり具合で罪の重さが分かる仕組みになっているんですね。

- 罪が重い人の服 → 三途の川の深い場所を渡るため濡れて重い → 枝が大きく垂れる

- 罪が軽い人の服 → 浅い場所を渡るためあまり濡れない → 枝はあまり垂れない

この判定によって、亡者がどこを渡るかが決まります。

六文銭の意味

日本では古くから、死者に六文銭を持たせて葬る習慣がありました。

六文銭とは

六文銭(ろくもんせん)は、一文銭を6枚入れた渡し賃のことです。

死者の首から掛けた頭陀袋(ずだぶくろ)という袋に収めて、棺に入れました。この習慣は明治時代まで続いていたんです。

六文銭の役割

六文銭には、いくつかの説明があります。

三途の川の渡し賃説

奪衣婆に六文銭を渡せば、船を使って川を渡らせてもらえるという説です。お金があれば、少しでも楽に渡れるということですね。

六地蔵へのお賽銭説

六道の入口には六人の地蔵菩薩が立っているとされ、この六文銭は六地蔵に一文ずつお賽銭を差し上げるためのものだという説もあります。

現代では本物の銭貨ではなく、紙に印刷されたものを使うことが多くなっています。

賽の河原

三途の川の河原には、「賽の河原」(さいのかわら)と呼ばれる特別な場所があります。

賽の河原とは

賽の河原は、親より先に死んでしまった子供たちがいる場所です。

親に先立つことは親不孝とされ、その罪を償うため、子供たちはここで石を積んで塔を作ります。「一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため」と唱えながら、親の供養のために石を積み続けるんです。

永遠に続く苦しみ

しかし、塔が完成しそうになると、鬼がやってきて鉄の棒で壊してしまいます。

子供たちは何度も何度も塔を作り直しますが、その度に壊される。この繰り返しが永遠に続くという、とても悲しい場所なんですね。

「賽の河原」という言葉は、ここから「報われない努力」「徒労」という意味でも使われるようになりました。

地蔵菩薩の救い

ただし、希望もあります。

最終的には、地蔵菩薩(じぞうぼさつ)が現れて子供たちを救ってくれるとされています。地蔵菩薩は「これからは私を冥界の親と思え」と言って、子供たちを抱き上げ、守ってくれるんです。

日本各地に地蔵像が建てられているのは、この伝承に基づいているものも多いんですよ。

賽の河原の信仰は日本独自の発展を遂げたもので、仏教の経典には本来記載がありません。室町時代の『富士の人穴草子』や『西院の河原地蔵和讃』などによって広く知られるようになりました。

三途の川を渡った後

三途の川を無事に渡り終えると、次は何が待っているのでしょうか?

川を渡った亡者は、冥界の王宮へと向かいます。そこで十王(じゅうおう)と呼ばれる10人の裁判官による裁きを受けることになるんです。

最も有名なのが、5番目の裁判官である閻魔大王(えんまだいおう)。生前の行いがすべて映し出される「浄玻璃の鏡(じょうはりのかがみ)」の前で、嘘をつくと舌を抜かれるという恐ろしい審判が待っています。

初七日から七七日(四十九日)まで7日ごとに裁判が行われ、さらに百日、一周忌、三回忌と審理が続きます。この裁判の結果によって、六道(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人道・天道)のどこに生まれ変わるかが決まるんです。

まとめ

三途の川は、日本人の死生観を形作ってきた重要な概念です。

重要なポイント

- 三途の川は現世とあの世の境界にある川

- 生前の行いによって渡る場所が三つに分かれる

- 奪衣婆と懸衣翁が川のほとりで亡者を審査する

- 六文銭は川の渡し賃または六地蔵へのお賽銭

- 賽の河原では親より先に死んだ子供が石を積む

- 地蔵菩薩が子供たちを救ってくれる

- 川を渡った後は十王の裁判が待っている

中国で成立した教えが日本に伝わり、賽の河原や六文銭など日本独自の要素が加わって発展してきました。初七日や四十九日といった法要も、実は三途の川の向こうで行われる裁判に対応しているんです。

現代では科学的に証明できない話ですが、「善い行いをすれば楽に川を渡れる」という教えは、生きている私たちにどう生きるべきかを考えさせてくれる、深い意味を持っているのかもしれませんね。

参考文献

『地蔵の解剖図鑑』大角修(エクスナレッジ)

『地獄の解剖図鑑』大角修(エクスナレッジ)

『地蔵菩薩発心因縁十王経』

『法苑珠林』道世

『往生要集』源信

『今昔物語集』

『大言海』

岩波『仏教辞典』第三版