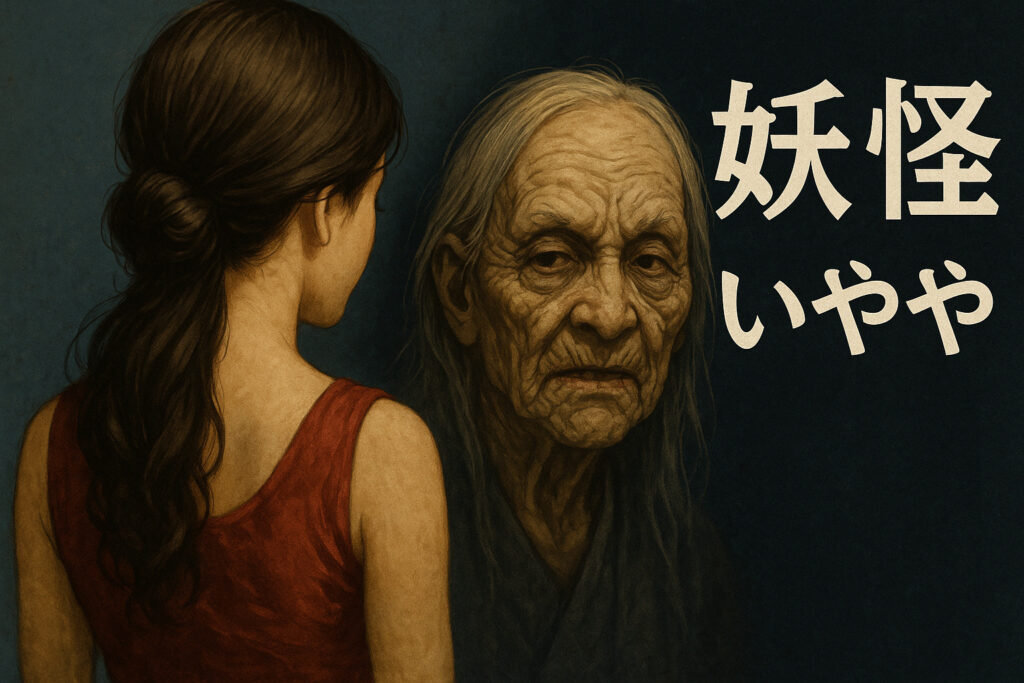

街で見かけた美しい後ろ姿の女性。

思わず声をかけようとした瞬間、振り向いたその顔は…老人のようなシワだらけの顔だった!

そんなゾッとする体験を伝える妖怪が、江戸時代の日本に記録されています。

それが今回ご紹介する「否哉(いやや)」なんです。

この記事では、美しさと醜さが同居する不思議な妖怪「否哉」について、その姿や伝承を詳しく解説します。

概要

否哉(いやや)は、江戸時代の絵師・鳥山石燕が描いた妖怪画集『今昔百鬼拾遺』に登場する妖怪です。

石燕が1781年に制作したこの画集では、水面に姿を映す美しい女性の姿で描かれています。

ところが、水面に映った顔は老人のようにシワだらけという、なんとも不気味な存在なんです。

否哉の名前の由来

石燕は解説文で、この妖怪の名づけ方について説明しています。

それは中国の伝説の人物・東方朔(とうほうさく)の故事にならったものだというんです。

東方朔は不思議な虫を見つけた時、「怪哉(かいさい=なんと怪しいことか)」と名づけました。

石燕もこれにならって「否哉(いやや=なんと嫌なことか)」と名づけたわけですね。

創作妖怪という説

妖怪研究家の村上健司氏によると、否哉は石燕が創作した妖怪である可能性が高いとされています。

石燕自身も、妖怪の具体的な特徴や行動については何も書き残していません。

つまり、後ろ姿と顔のギャップを表現した、いわば「コンセプト妖怪」のような存在なんです。

「いやみ」という別名

面白いことに、この妖怪は後の時代に「いやみ」という名前でも知られるようになりました。

明治時代の絵師・鍋田玉英の『怪物画本』では「いやミ」、民俗学者・藤沢衛彦の本では「異爺味(いやみ)」と表記されています。

水木しげる氏の作品でも「いやみ」の名で紹介されているんですよ。

伝承

仙台城下の恐怖体験

山田野理夫の『東北怪談の旅』には、仙台の城下町で起きたとされる「イヤミ」の話が記録されています。

ある日の夕暮れの出来事

使いを頼まれた小僧が帰り道を歩いていると、前方に若い女性の後ろ姿が見えました。

しばらく見ているうちに、その姿がなんとなく疎遠になっている姉に似ていると感じたんです。

懐かしさが込み上げてきた小僧は、つい「姉ちゃーん」と声をかけてしまいました。

女性が振り向いた瞬間…その顔は姉とは全く似ていない、醜くいやらしい顔つきだったんです!

あまりのショックで小僧は持っていた柄杓を落とし、「ワァーッ」と泣き出してしまったそうです。

創作か伝承か

ただし、村上健司氏はこの話について、次のように推測しています:

- 石燕の「否哉」のイメージをもとにした創作

- もともとあった伝承に否哉のイメージを加えて脚色した

つまり、完全なオリジナル伝承ではなく、石燕の絵から着想を得た可能性が高いということなんですね。

現代にも通じる恐怖

実は、この「いやみ」の体験は現代人にも共感できる部分があります。

後ろ姿だけを見て美人だと思い込み、前に回ってみたら全く印象が違った…そんな経験、ありませんか?

まさに「見た目のギャップ」による驚きや失望を、江戸時代の人々は妖怪という形で表現したのかもしれません。

水面に映る顔の意味

石燕の絵では、美しい女性の後ろ姿と、水面に映る老人のような顔が対比的に描かれています。

これは単なる「ギャップの恐怖」だけでなく、次のような深い意味があるのかもしれません:

- 見た目と本質の違い

- 美しさの裏に隠された真実

- 若さと老いの対比

まとめ

否哉(いやや)は、美しさと醜さのギャップを表現した江戸時代の妖怪です。

重要なポイント

- 鳥山石燕の『今昔百鬼拾遺』に登場する妖怪

- 後ろ姿は美しい女性、顔は老人のようにシワだらけ

- 中国の故事「怪哉」にならって命名された

- 石燕の創作妖怪である可能性が高い

- 後に「いやみ」という名前でも知られるようになった

- 仙台の伝承として語られるが、創作または脚色の可能性がある

- 見た目と本質のギャップという普遍的なテーマを扱っている

「人は見た目が9割」なんて言葉がありますが、否哉は逆に「見た目だけで判断してはいけない」という教訓を伝えているのかもしれませんね。

もし街で美しい後ろ姿を見かけても、安易に声をかけるのは…ちょっと考えた方がいいかもしれません。