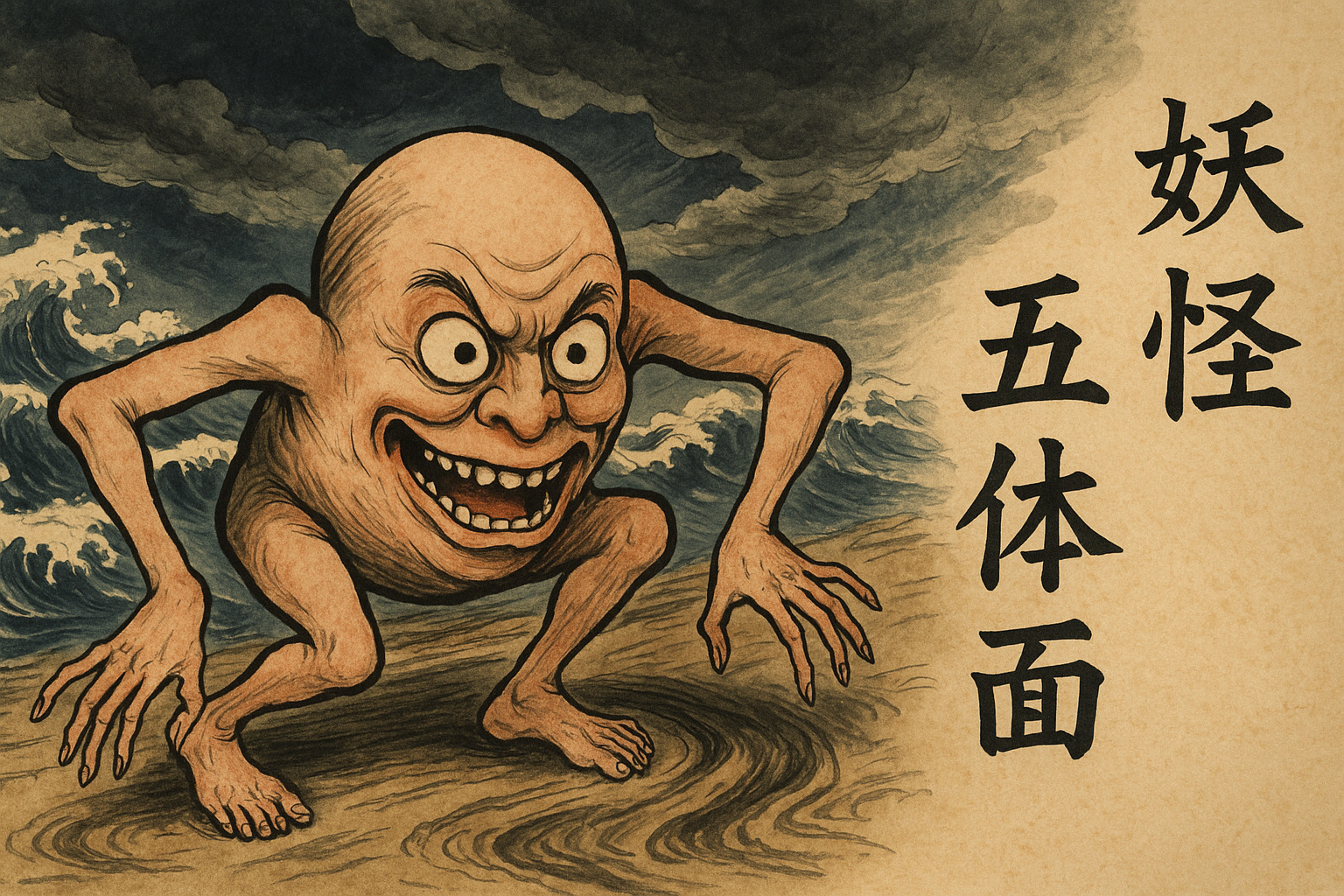

頭から直接手足が生えている妖怪を見たら、あなたはどう思いますか?

江戸時代の人々は、このような奇妙な姿の妖怪を絵巻物に描き残していました。

それが「五体面(ごたいめん)」という、日本の妖怪史の中でも特に異様な姿を持つ存在なんです。

この記事では、頭と手足だけで構成された不思議な妖怪「五体面」について、その姿や特徴、伝承を分かりやすくご紹介します。

概要

五体面(ごたいめん)は、江戸時代の妖怪絵巻に描かれている日本の妖怪です。

この妖怪の最大の特徴は、胴体が存在せず、巨大な人間の頭部に直接手足が生えているという異様な姿なんです。

名前の「五体」というのは、頭・両手・両足の5つの部位を指していると考えられています。

主に『百鬼夜行絵巻』などの妖怪絵巻に登場しますが、実は絵だけが残されていて、詳しい説明文は一切ないという謎めいた存在なんですね。

五体面が描かれている主な絵巻物

- 松井文庫所蔵『百鬼夜行絵巻』:熊本県八代市の松井家に伝わる絵巻

- 『ばけ物つくし帖』:同じ姿で「下国の人」という名前で登場

- 『百物語化絵絵巻』:名称は異なるが同じデザインの妖怪が確認できる

これらの絵巻物に繰り返し描かれていることから、江戸時代には広く知られた妖怪だったことがうかがえます。

伝承

五体面については、絵巻物に絵だけがあって説明がないため、その正体や性質について様々な解釈が生まれています。

腹出し妖怪説

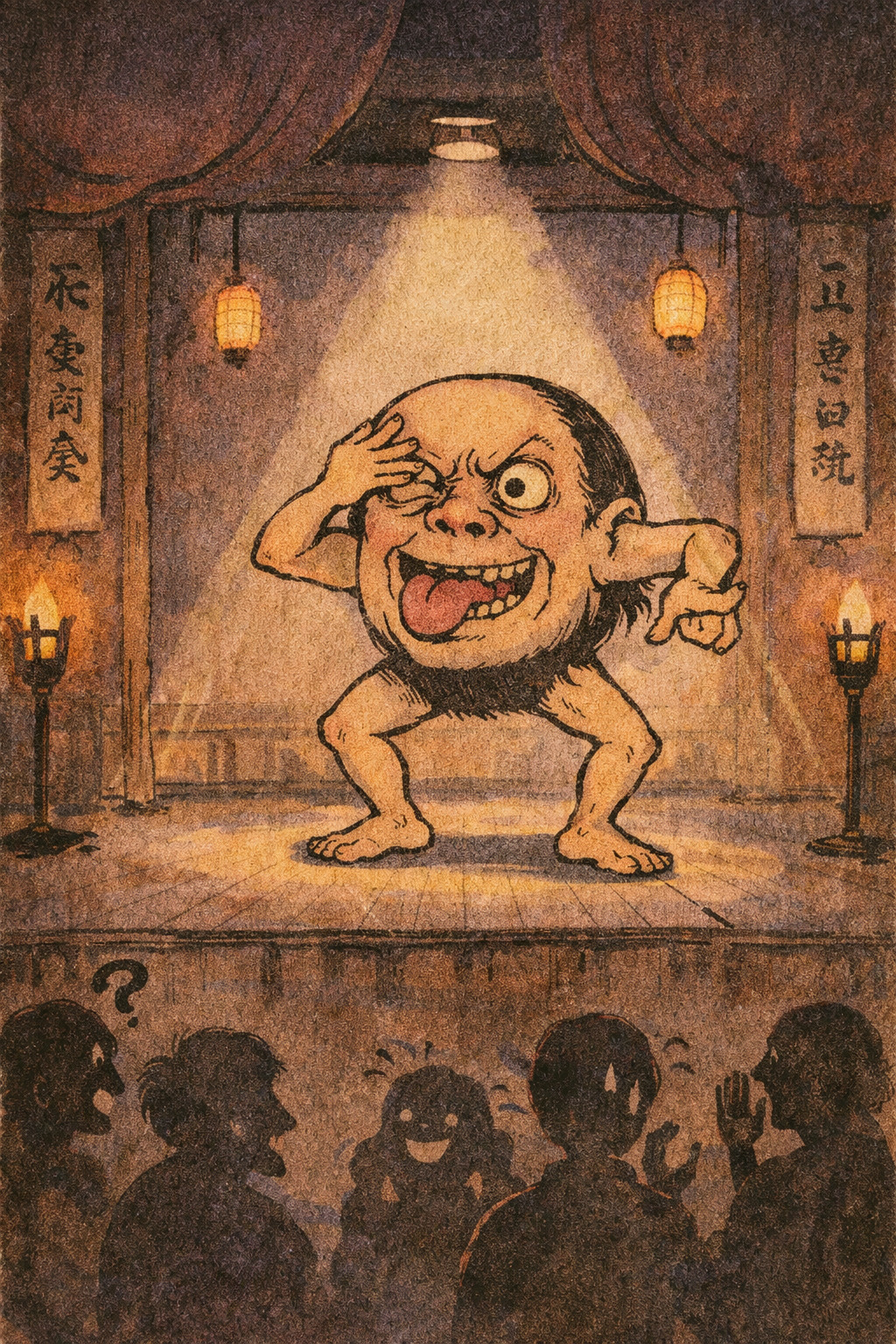

水木しげる氏の解釈によると、五体面は「腹出し」という妖怪の仲間ではないかとされています。

腹出しというのは、腹に顔があるような姿で、お笑い芸を見せて人を笑わせる妖怪なんです。

五体面も同じように、大名や貴族の屋敷で客人を楽しませようとする存在だったという説があります。

この説によると:

- 来客があるたびに座敷に現れる

- 変な姿と百面相で人を笑わせようとする

- 笑ってもらえないと怒って暴れ回る

- 満足できないと涙を流すこともある

武士や貴族は身分が高く、感情を表に出さない人が多かったので、五体面の芸が理解されないことも多かったようです。

そうなると五体面は怒りのあまり、畳敷きを乱暴に暴れ回り、最後には疲れ果てて寝てしまうという、なんともユーモラスな一面もあったとか。

蟹の横這い説

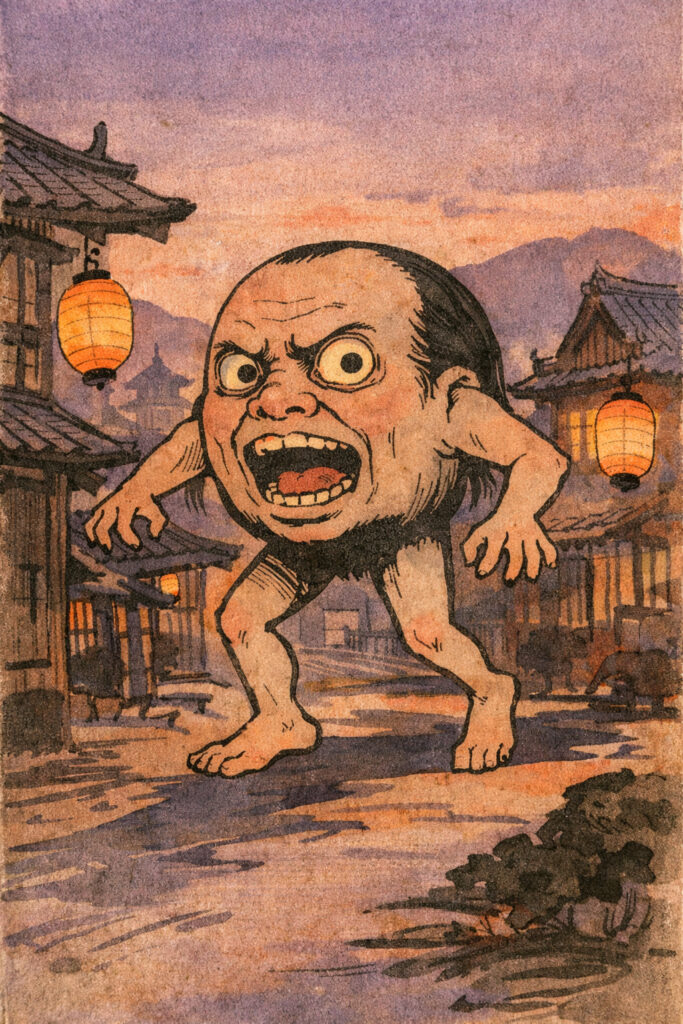

妖怪研究家の多田克己氏は、もっと深い意味があるのではないかと考えました。

絵巻物をよく見ると、五体面は蟹股の足で横に這うように歩いているんです。

「蟹の横這い」という言葉には、物事が本筋からずれていくという意味があります。

つまり:

- 物事の邪魔をする妖怪として描かれた

- 「体面」(たいめん=世間体)との言葉遊び

- 社会の秩序を乱す存在の象徴

江戸時代の人々が、社会の規範から外れた存在を妖怪として表現したのかもしれません。

頭足人との関連

興味深いことに、五体面の姿は幼児が描く「頭足人」という絵によく似ています。

頭足人というのは、子どもが人間を描くときに、頭から直接手足を生やして描く特徴的な表現方法なんです。

これは子どもの発達段階で必ず通る道で、世界中で共通して見られる現象です。

もしかすると、江戸時代の絵師たちは、この原始的な人間の姿に何か不気味なものを感じて、妖怪として描いたのかもしれませんね。

まとめ

五体面は、江戸時代の妖怪絵巻に描かれた謎多き存在です。

重要なポイント

- 胴体がなく、頭に直接手足が生えた異様な姿

- 江戸時代の複数の絵巻物に繰り返し描かれている

- 絵だけで説明文がない謎めいた妖怪

- 腹出し妖怪の仲間で人を笑わせる存在という説

- 「蟹の横這い」と「体面」の言葉遊びという説

- 幼児の描く頭足人との類似性

五体面は、その奇妙な姿から様々な解釈を生み出してきました。

お笑い芸人のような存在だったのか、それとも社会秩序を乱す象徴だったのか。

答えは江戸時代の人々だけが知っているのかもしれません。

でも、こうして現代まで語り継がれているということは、この不思議な妖怪が人々の心に強く残る何かを持っていたということ。

それが恐怖なのか、ユーモアなのか、あるいはその両方なのか…想像してみるのも面白いですよね。