「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」という言葉を聞いたことはありませんか?

お葬式や法事で唱えられるこの言葉の中心にいるのが、阿弥陀如来(あみだにょらい)という仏様です。

西方の極楽浄土で、すべての人々を救おうと今も説法を続けているという、大乗仏教でもっとも信仰されている如来の一人なんです。

この記事では、限りない光と寿命を持つ阿弥陀如来について、その姿や特徴、興味深い伝承をわかりやすく解説します。

概要

阿弥陀如来は、大乗仏教における最も重要な如来の一つです。

サンスクリット語で「アミターバ(無量光)」「アミターユス(無量寿)」と呼ばれ、その名の通り限りない光明と永遠の寿命を持つ仏様として知られています。

阿弥陀如来の基本情報

- 別名:無量光仏、無量寿仏、無量清浄仏

- 居住地:西方極楽浄土(さいほうごくらくじょうど)

- 役割:すべての衆生(しゅじょう=生きとし生けるもの)を救済する

- 特徴:どんなに罪深い人でも救う慈悲深さ

釈迦如来が説いた教えによると、阿弥陀如来は西方にある極楽浄土という素晴らしい仏の国の教主なんです。東方の薬師如来と対をなす存在として、病気や苦しみから人々を救う役割を担っています。

浄土教という宗派では、阿弥陀如来の名前を唱えることで極楽浄土に生まれ変わることができると信じられているんですよ。

姿・見た目

阿弥陀如来の姿は、シンプルで気品あふれる仏様として表現されます。

阿弥陀如来の外見的特徴

- 服装:質素な法衣(ほうえ)をまとっている

- 装飾品:基本的に装身具をつけない(如来の特徴)

- 体色:金色に輝く身体

- 頭部:螺髪(らほつ=パンチパーマのような髪型)

- 額:白毫(びゃくごう=眉間の白い毛)

手の形(印相)の意味

阿弥陀如来の手の形には、それぞれ深い意味があるんです。

- 定印(じょういん):両手を組んで瞑想する形。深い悟りを表す

- 来迎印(らいごういん):親指と人差し指で輪を作る。極楽浄土へ迎えに来た姿

- 説法印(せっぽういん):教えを説いている姿

特に有名なのが来迎印で、これは「今からあなたを極楽浄土にお迎えしますよ」という優しいメッセージを表しているんですね。

三尊形式での表現

阿弥陀如来は、多くの場合阿弥陀三尊として表現されます。

- 中央:阿弥陀如来

- 右側:観音菩薩(かんのんぼさつ)

- 左側:勢至菩薩(せいしぼさつ)

この二人の菩薩は、阿弥陀如来の慈悲と智慧を助ける重要な存在として配置されています。

特徴

阿弥陀如来には、他の仏様にはない特別な特徴があります。

無限の光明

「無量光」という名前の通り、阿弥陀如来の光は十方世界すべてを照らすとされています。この光に触れた者は、心が穏やかになり、苦しみから解放されるんだとか。

しかも、この光は物理的な障害物を超えて届くので、どこにいても阿弥陀如来の慈悲を受けることができるんです。

永遠の寿命

「無量寿」という名前が示すように、阿弥陀如来の寿命は計り知れないほど長いとされています。これは単に長生きという意味ではなく、永遠に衆生を救い続けるという約束の表れなんですね。

四十八の誓願

阿弥陀如来の最大の特徴は、仏になる前に立てた四十八願(しじゅうはちがん)です。

特に重要なのが第十八願で、「私の名前を心から十回唱えた者は、必ず極楽浄土に生まれ変わることができる」という内容。つまり、特別な修行をしなくても、誰でも救われる道を開いてくれたんです。

極楽浄土の特徴

阿弥陀如来が治める極楽浄土は、こんな素晴らしい世界だそうです。

- 苦しみが一切ない:病気、老い、死の苦しみから解放される

- 美しい環境:七宝(しっぽう)でできた池や黄金の大地

- 仏の教えが聞ける:常に阿弥陀如来の説法を聞ける

- 退転しない:一度生まれたら、二度と迷いの世界に戻らない

伝承

阿弥陀如来には、感動的な成仏の物語があります。

法蔵菩薩の誓い

はるか昔、法蔵(ほうぞう)という名の菩薩がいました。

もともとは王様だったのですが、世自在王仏(せじざいおうぶつ)という仏様の教えに感動して、王位を捨てて出家したんです。

そして「すべての人々を救いたい」という強い思いから、気が遠くなるような長い時間をかけて修行を重ねました。

五劫の思惟(ごこうのしゆい)

法蔵菩薩は、どうすれば理想の仏国土を作れるか、五劫という途方もない時間をかけて考えました。

一劫というのは、天女が羽衣で巨大な岩を払い、その岩がすり減ってなくなるまでの時間。それが五回分というから、想像もつかない長さですよね。

理想の浄土を実現

長い修行の末、法蔵菩薩はついに阿弥陀如来となり、西方に極楽浄土を建立しました。そして今も、その浄土で人々を迎え入れているとされています。

『観無量寿経』では、極悪人でも臨終の際に心から念仏を唱えれば救われると説かれていて、これが阿弥陀如来の慈悲の深さを物語っています。

起源

阿弥陀如来信仰の起源には、興味深い歴史があります。

最古の証拠

阿弥陀如来の名前が記された最古の証拠は、西暦104年のクシャーナ朝時代の石像台座です。パキスタンで発見されたこの台座には、「阿弥陀仏」という文字がはっきりと刻まれていました。

ガンダーラでの発展

1~2世紀頃、現在のパキスタン・アフガニスタン地域にあたるガンダーラで、阿弥陀如来信仰が盛んになりました。シルクロードを通じて、この信仰は中央アジアから中国、そして日本へと伝わったんです。

中国での展開

中国には2世紀後半に伝わり、浄土宗という宗派が生まれました。特に唐の時代には、善導大師(ぜんどうだいし)という高僧が、念仏による救済の教えを広めました。

日本への伝来

日本には奈良時代に伝わり、平安時代には源信の『往生要集』によって広まりました。鎌倉時代になると、法然や親鸞といった高僧たちが、念仏による救済を中心とした新しい宗派を開きました。

特に親鸞が開いた浄土真宗では、阿弥陀如来への絶対的な信仰(他力本願)を説き、現在でも日本最大の仏教宗派の一つとなっています。

主な仏像

日本には、素晴らしい阿弥陀如来像がたくさん残されています。

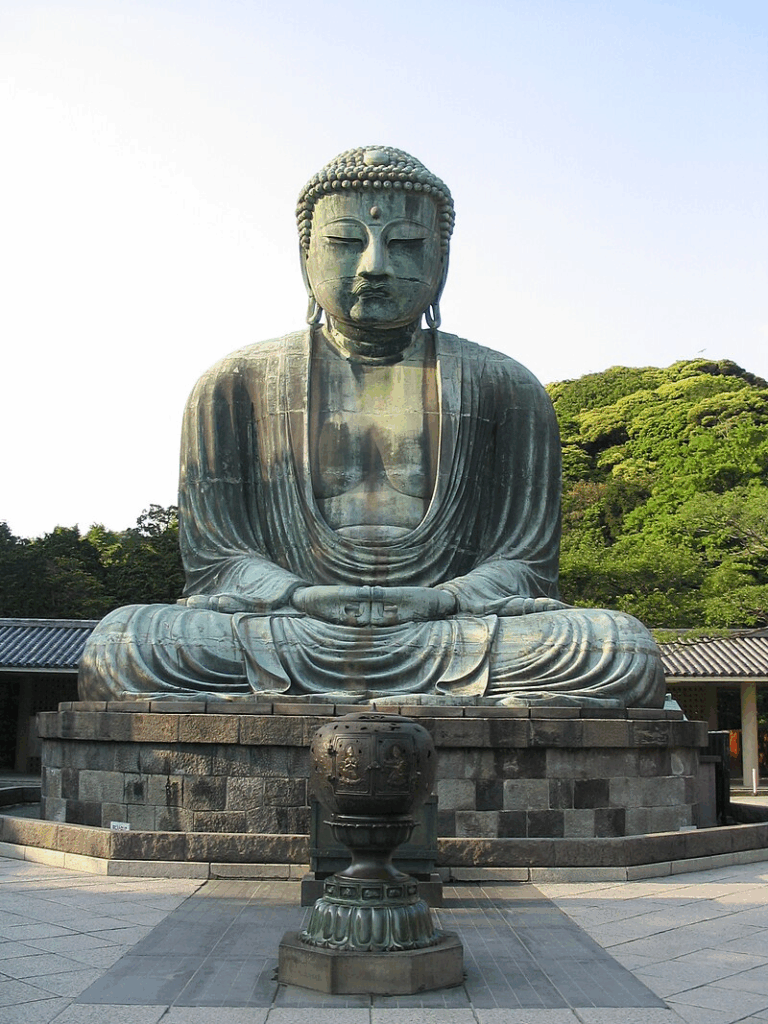

鎌倉大仏(高徳院)

国宝に指定されている、日本を代表する大仏です。高さ約11メートルの青銅製で、13世紀に造られました。定印を結んだ穏やかな表情が印象的です。

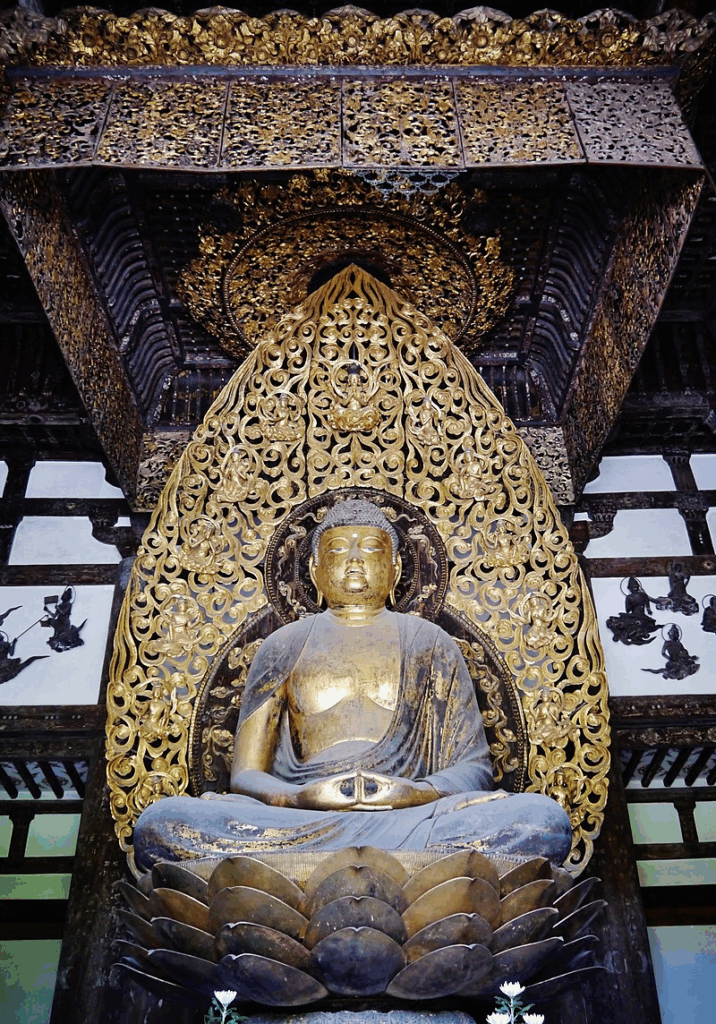

平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像

京都の平等院にある定朝作の傑作です。

11世紀に作られたこの像は、日本の仏像彫刻の頂点とされ、優美で洗練された姿が特徴的です。

浄土寺の阿弥陀如来立像(兵庫県)

快慶作の立像で、来迎印を結んでいます。鎌倉時代の写実的な作風が見られ、今にも動き出しそうな生き生きとした表現が魅力です。

中尊寺金色堂の阿弥陀如来

岩手県の中尊寺にある、黄金に輝く阿弥陀如来像です。奥州藤原氏の栄華を今に伝える貴重な文化財として知られています。

浄瑠璃寺の九体阿弥陀如来

京都の浄瑠璃寺には、珍しい九体の阿弥陀如来像が並んでいます。これは極楽浄土への九つの段階(九品往生)を表現したもので、圧巻の光景です。

三千院の阿弥陀如来坐像

京都大原の三千院にある、優しい表情の阿弥陀如来像。両脇の観音・勢至菩薩が前かがみになった独特の配置で知られています。

まとめ

阿弥陀如来は、限りない光と寿命で、すべての人々を救おうとする慈悲深い仏様です。

重要なポイント

- 無量の光と寿命を持つ、大乗仏教で最も信仰される如来

- 西方極楽浄土の教主として、今も説法を続けている

- 法蔵菩薩として四十八の誓願を立て、長い修行の末に成仏

- 念仏という簡単な方法で、誰でも救われる道を開いた

- 日本では浄土宗・浄土真宗の本尊として広く信仰される

- 鎌倉大仏や平等院など、国宝級の仏像が各地に存在

阿弥陀如来の教えは、「どんな人でも救われる」という希望のメッセージです。

特別な能力や厳しい修行は必要なく、ただ心から「南無阿弥陀仏」と唱えることで、極楽浄土への道が開かれる。

この教えが、千年以上にわたって多くの人々の心の支えとなってきたんですね。

コメント