稲荷様を呼び出そうとしたら、なぜか関係ない狐が出てきてしまった…。

そんな不思議な出来事が、実は佐賀県では昔から知られていました。

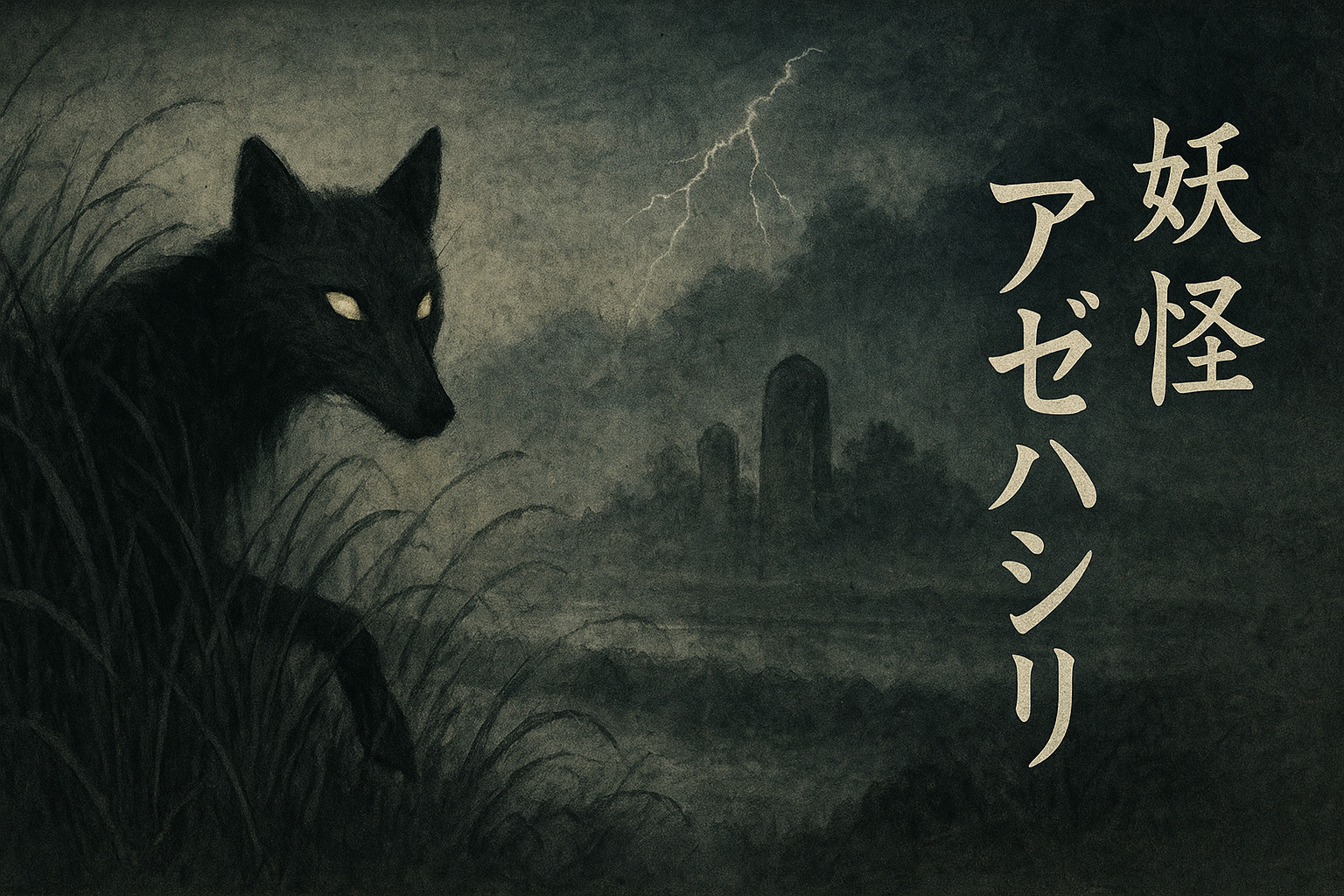

神様を呼ぼうとして失敗すると現れる、ちょっと困った存在。それが今回ご紹介する「アゼハシリ」なんです。

この記事では、佐賀県に伝わる憑き物「アゼハシリ」について、その正体や特徴、興味深い伝承をやさしく解説していきます。

概要

アゼハシリは、佐賀県の佐賀市周辺で語り継がれてきた憑き物(つきもの)の一種です。

憑き物というのは、人間に取り憑いて様々な影響を与える霊的な存在のことなんですが、アゼハシリはその中でもちょっと特殊な存在として知られています。

どんな時に現れるの?

巫女(みこ)さんや霊能者が「稲荷おろし」という儀式をしているときに起こる現象なんです。

稲荷おろしというのは、稲荷神(お稲荷さま)の霊を呼び出して、お告げをもらったり、病気を治してもらったりする儀式のこと。でも、この儀式がうまくいかないことがあるんですね。

失敗すると何が起こる?

本来なら立派な稲荷神が降りてくるはずが、霊界で位の低い狐や狸が勝手に出てきてしまうことがあります。これがアゼハシリの正体。

つまり、呼んでもいないのに勝手にやってきて、人に憑いてしまう困った動物霊というわけです。

名前の由来は?

「アゼハシリ」という名前は、「畦(あぜ)を走る」から来ているとされています。

畦というのは、田んぼと田んぼの間にある細い道のこと。そこを走り回る小動物のような存在という意味で、この名前がついたと考えられているんです。

伝承

アゼハシリにまつわる伝承は、大正時代の民俗学者によって記録されています。

宮武省三による記録

関西の民俗学研究者・宮武省三(みやたけ しょうぞう)が、大正時代に『民族と歴史』という雑誌に「諸国憑物雑話十二則」という記事を書きました。

この宮武という人は、あの有名な博物学者・南方熊楠(みなかた くまぐす)とも交流があったとされる、当時の重要な研究者だったんです。

アゼハシリに憑かれるとどうなる?

宮武の記録によると、アゼハシリに憑かれた人には次のような症状が現れるそうです。

主な症状

- 妄言を吐く – 意味不明なことを言い出す

- 四つ足で歩く – まるで動物のような行動をとる

- 奇妙な仕草をする – 普通では考えられない動きをする

これらは、憑いた狐や狸の習性が人間に現れたものだと考えられていました。

稲荷おろしの失敗例

参考文には、大阪での稲荷おろしの例も記されています。

本来の稲荷神ではなく、「お福」という料理屋の人形に憑いている狸や、「団三吉兵衛」という存在が出てくることがあったそうです。

- お福が出てくると → 憑かれた人が髪や化粧を気にするような仕草をする

- 団三吉兵衛が出てくると → 憑かれた人が囃子(はやし)や手拍子を始める

これらの特徴的な行動で、どんな霊が憑いたのかすぐに分かったといいます。

韓国にも似た現象が?

興味深いことに、お隣の韓国にも似たような霊の概念があります。

韓国では「ホジュ(허주/虛主)」と呼ばれていて、やはり位の低い霊が人に憑く現象として知られているんです。日本と韓国で、似たような信仰があったというのは面白いですね。

現代への影響

平成26年(2014年)には、ツイッターの「伝承妖怪お題絵」という企画で、アゼハシリが9月のお題として選ばれました。

現代の妖怪絵師たちによって新しい姿が描かれ、古い伝承が新たな形で受け継がれているんです。

まとめ

アゼハシリは、神様を呼ぼうとして失敗したときに現れる、ちょっと困った憑き物です。

重要なポイント

- 佐賀県佐賀市周辺に伝わる憑き物の一種

- 稲荷おろしの失敗で、位の低い狐や狸が憑いてしまう現象

- 憑かれた人は四つ足で歩いたり、妄言を吐いたりする

- 「畦を走る」動物という意味から名付けられた可能性が高い

- 大正時代の民俗学者・宮武省三によって記録された

- 韓国にも「ホジュ」という似た概念がある

神様と交信しようとする儀式には、こんな危険も潜んでいたんですね。昔の人々が霊的な世界をどれだけ身近に感じ、同時に恐れていたのかがよく分かる伝承です。

もし田んぼの畦道を歩いているときに、何か小動物が走り回る気配を感じたら…それはもしかしたら、アゼハシリかもしれませんよ。