雨の降る夕暮れ時、川のそばから「ショキショキ…」と不気味な音が聞こえてきたら、どうしますか?

もしかしたら、それは小豆を洗う老婆の妖怪の仕業かもしれません。

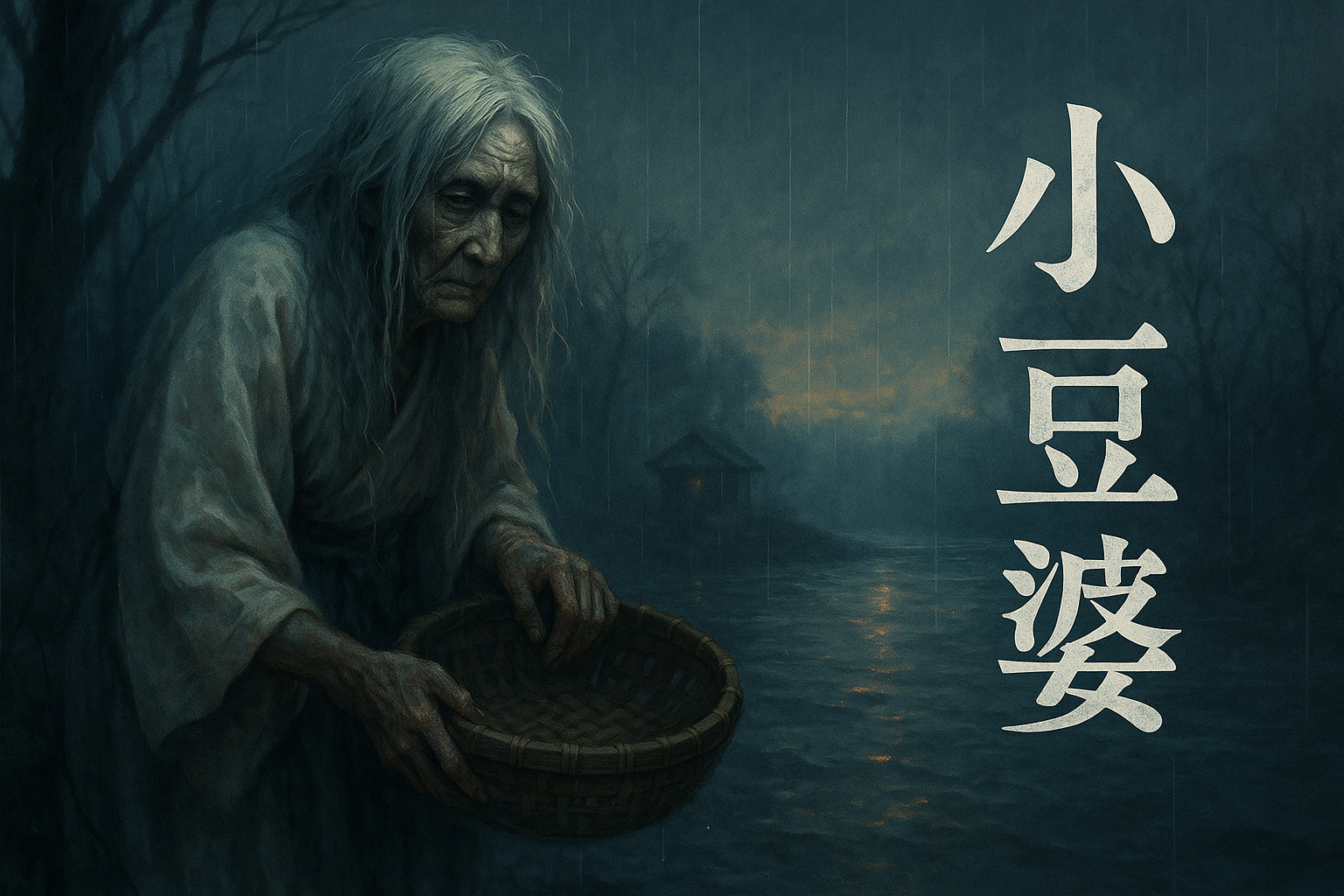

関東地方を中心に語り継がれてきた「小豆婆(あずきばばあ)」は、子どもをさらったり、大木の上から人を攫い上げたりする、ちょっと恐ろしい妖怪なんです。

この記事では、夜の川辺に現れる不気味な老婆の妖怪「小豆婆」について、その姿や特徴、各地に伝わる興味深い伝承を詳しくご紹介します。

概要

小豆婆(あずきばばあ)は、宮城県から関東地方にかけて広く伝わる妖怪です。

川辺や廃寺などで小豆を洗うような「ショキショキ」「ザアザア」という音を立てる老婆の姿をした怪異として知られています。地域によっては「小豆洗い婆」「小豆磨ぎ婆」「小豆そぎ婆」などとも呼ばれているんですね。

実は、有名な妖怪「小豆洗い」と深い関係があるとされています。小豆洗いは姿を見せない音だけの妖怪とされることが多いのですが、その正体を老婆とする地域では「小豆婆」と呼ばれるわけです。つまり、同じ妖怪の別の姿とも考えられているんですよ。

特徴的なのは、小豆洗いが比較的無害な存在なのに対して、小豆婆は人に害をなすことが多いという点。子どもをさらったり、通行人を木の上に攫い上げたりと、かなり危険な妖怪として恐れられてきました。

姿・見た目

小豆婆の姿は、その名の通り老婆の姿をしています。

基本的な外見

- 白装束を着た老婆(東京都の伝承)

- ざるを抱えている(小豆を洗うための道具)

- 霧の中に消えていく神秘的な姿

ただし、多くの地域では姿そのものを見ることは稀とされています。音だけが聞こえて、実際の姿を目撃することは少ないんです。

宮城県の伝承では、たまに姿を見せることがあり、その正体は狐が化けたものだとされています。また、群馬県ではイタチやムジナ(アナグマのこと)が正体だという説もあるんですよ。

面白いのは、姿を見せる場合でも、普通の老婆というより、どこかこの世のものではない雰囲気を漂わせているということ。白い着物姿で霧の中に消えていく様子は、まさに幽霊のような不気味さがありますね。

特徴

小豆婆には、他の妖怪とは違う独特な行動パターンがあります。

主な行動と能力

音を立てる特徴

- 小豆を洗うような「ショキショキ」「ザアザア」という音

- 不気味な歌を歌う(「小豆磨ぎやしょか、人取って食いやしょか」など)

- 雨の降る夕方や夜中に活動することが多い

人に対する行動

- 子どもをさらう(埼玉県の伝承)

- 明るい光で包み込む(群馬県高崎市)

- 大きなざるで木の上に攫い上げる(山梨県)

- 通行人に声をかけて呼び止める

地域によって危険度が違うのも特徴的です。埼玉県では子どもへの脅し文句として使われる程度ですが、山梨県では実際に人を木の上に攫い上げてしまうという、かなり恐ろしい存在として語られています。

出現場所

- 川辺や小川のほとり

- 廃寺や神社の近く

- 城跡の堀端

- 大木の上

水辺や神聖な場所、あるいは人気のない廃墟など、どこか不気味で神秘的な場所に現れることが多いんですね。

伝承

小豆婆には、地域ごとに様々な伝承が残されています。

埼玉県川越市の伝承

川越市の下小坂村には、西光寺という廃寺(現在の下小坂公民館のあたり)がありました。

雨の降りそうな夕方になると、この廃寺から「ギョーザザクッ」と豆を磨ぐような音が聞こえてきたそうです。親たちは言うことを聞かない子どもに対して、「小豆婆にさらわれてしまうぞ」と脅していたんだとか。

この地域では、実際に子どもが行方不明になったときに「小豆婆にさらわれた」と噂されることもあったようです。

群馬県高崎市の伝承

高崎城跡の堀端には「小豆臼婆婆様(あずきうすばばさま)」が現れたといいます。

夜になると小川で小豆を磨ぐ音をたて、「小豆磨ぎやしょか、人取って食いやしょか、ショキショキ…」という不気味な歌を歌っていました。

そこを通ろうとすると、突然周囲が明るい光に包まれてしまうという怪異が起きたそうです。でも、対処法があって、親指を握って気を静めると、その光は消えてしまうんだとか。昔の人の知恵ですね。

山梨県北杜市の伝承

北巨摩郡清春村(現在の北杜市)では「小豆そぎ婆」と呼ばれていました。

諏訪神社の近くにあるアマンドウという大木の上に住んでいて、毎晩ザアザアと小豆を洗う音を立てていたそうです。

通行人に「小豆おあんなすって(小豆を食べて行きなさい)」と声をかけて呼び止め、驚いてうろたえている隙に、大きなざるですくい上げて木の上に連れ去ってしまうという恐ろしい話が残っています。

妖怪研究家によると、同じように木の上から人を攫う「釣瓶落とし」という妖怪との関連性も指摘されているんですよ。

東京都の伝承

東京にも小豆婆の伝承があります。

秋の月夜に小川から「小豆ひとつぶ、小豆ふたつぶ、ささなむ…」というかすれ声が聞こえ、夜明けには白装束姿でざるを抱えた老婆が霧の中へ消えていったという、なんとも幻想的な話です。

また、弘法大師伝説で有名な青梅市の「男井戸女井戸」にも小豆婆が現れたという記録が残されています。

起源

小豆婆の起源には、いくつかの説があります。

小豆洗いとの関係

最も有力な説は、「小豆洗い」という妖怪の地域的バリエーションというものです。

小豆洗いは日本全国に伝わる妖怪で、川辺で小豆を洗うような音を立てる存在として知られています。ただし、多くの地域では姿を見せない音だけの妖怪とされているんです。

それが関東地方では、その正体を老婆の姿として具体化させ、「小豆婆」と呼ぶようになったと考えられています。

動物が化けたもの説

各地の伝承では、小豆婆の正体は動物が化けたものだとされることが多いんです。

- 狐(宮城県)

- 狸(たぬき)

- イタチ(群馬県)

- ムジナ(アナグマ、群馬県)

これらの動物は、日本の民話では人を化かす存在として有名ですよね。特に狐は変化の術に長けているとされ、老婆の姿に化けるという話は他にもたくさんあります。

水辺の信仰との関係

小豆婆が川辺や水辺に現れることから、古代の水神信仰との関連も指摘されています。

日本では古くから、川や池などの水辺は神聖な場所であると同時に、危険な場所でもありました。水の事故から子どもを守るために、恐ろしい妖怪の話を作って近づかないようにしたのかもしれません。

実際、「小豆婆にさらわれるぞ」という脅し文句は、子どもを危険な水辺から遠ざけるための知恵だったとも考えられますね。

まとめ

小豆婆は、関東地方を中心に語り継がれてきた、老婆の姿をした妖怪です。

重要なポイント

- 宮城県から関東地方にかけて広く伝わる妖怪

- 小豆を洗うような音を立てる老婆の姿

- 地域によって「小豆洗い婆」「小豆磨ぎ婆」などと呼ばれる

- 小豆洗いより害をなすことが多い危険な存在

- 子どもをさらったり、人を木の上に攫い上げたりする

- 正体は狐、狸、イタチなどの動物とされる

- 水辺の危険から子どもを守るための伝承の可能性も

現代では、妖怪は単なる迷信として片付けられがちです。でも、これらの伝承には昔の人々の知恵や教訓が込められているんですね。

水辺の危険を教え、夜道を一人で歩かないよう諭し、自然への畏敬の念を忘れないように…。小豆婆の伝承は、そんな大切なメッセージを現代に伝えているのかもしれません。

もし雨の夕暮れ時、川のそばから「ショキショキ」という音が聞こえてきたら…それは本当に小豆婆なのか、それとも単なる水の音なのか。想像力をかき立てられる、そんな魅力的な妖怪が小豆婆なのです。