夜道を歩いていて、暗闇にぽつんと蕎麦屋台を見つけたら、あなたはどうしますか?

「ちょうど小腹が空いたし、一杯食べていこうかな」と思うかもしれません。

でも江戸時代の本所(現在の東京都墨田区)では、そんな屋台に近づくことは命取りだったのです。

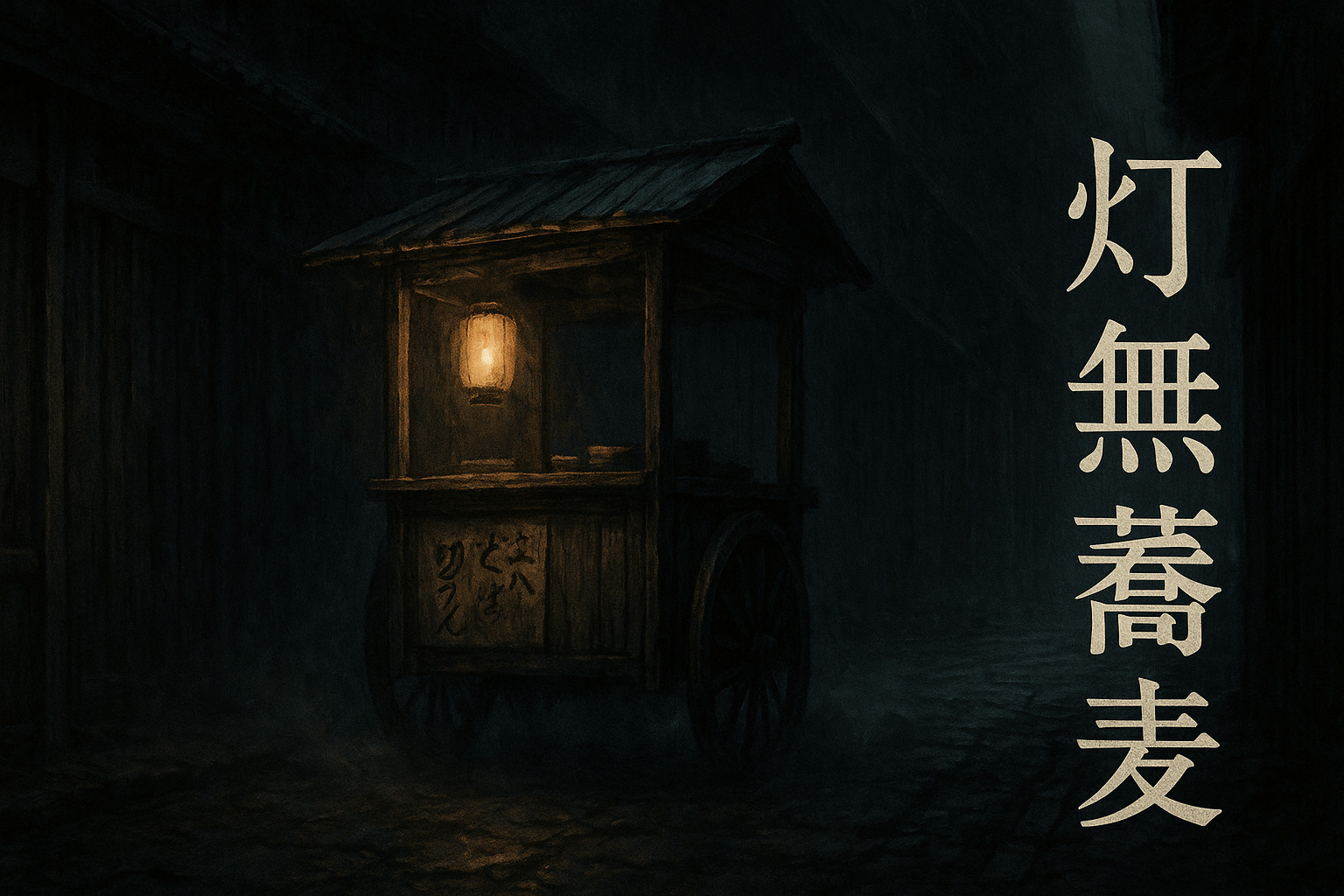

明かりも主人もいない不気味な蕎麦屋台「灯無蕎麦(あかりなしそば)」は、関わった者に必ず災いをもたらす恐ろしい存在として恐れられていました。

この記事では、江戸本所七不思議の一つ「灯無蕎麦」について、その不気味な特徴と恐ろしい伝承を詳しくご紹介します。

概要

灯無蕎麦(あかりなしそば)は、江戸本所七不思議と呼ばれる怪談・奇談の一つです。

本所七不思議というのは、江戸時代に本所(現在の墨田区南部)で語り継がれた7つの不思議な出来事のことなんですね。落語や怪談話の題材としても有名で、江戸っ子たちの間で広く知られていました。

この灯無蕎麦は、本所南割下水という場所に毎晩現れる謎の蕎麦屋台でした。

一見すると普通の屋台なんです。行灯(あんどん)には「二八そば 切りうどん」という看板も掲げられています。でも、決定的におかしな点があったんです。

灯無蕎麦の異常な特徴

- 店主が一切姿を見せない

- 行灯の明かりが常に消えている(真っ暗)

- 明かりをつけてもすぐに消えてしまう

- 関わった者に必ず不幸が起きる

つまり、幽霊屋敷の屋台版のような存在だったわけです。

この屋台の正体については諸説あり、タヌキの仕業だという説も伝わっています。実際、歌川国輝という浮世絵師が描いた『本所七不思議之内 無灯蕎麦』という作品には、屋台の前にタヌキが描かれているんですね。

伝承

灯無蕎麦にまつわる恐ろしい言い伝えをご紹介しましょう。

行灯に火をつけると災いが…

ある夜、本所南割下水を通りかかった男がいました。

「おや、こんな時間に蕎麦屋が出ているな」

近づいてみると、確かに屋台はあるのに、なぜか真っ暗。店主の姿も見当たりません。

「おかしいな、少し待ってみるか…」

男はしばらく待ちましたが、いつまでたっても店主は現れない。

「もしかして、明かりを消し忘れたのか?」

親切心から行灯に火をつけてみると、なんとすぐに消えてしまうんです。何度つけても、まるで見えない何かが吹き消すかのように、すぐに暗闇に戻ってしまいます。

不気味に思った男は、そそくさとその場を立ち去りました。

ところが家に帰ってみると、家族が原因不明の病で倒れていたというのです。

このような話が広まり、やがて「灯無蕎麦の行灯に火をつけると、必ず家に不幸が起きる」という噂が江戸中に広まりました。

もう一つの怪異「消えずの行灯」

面白いことに、灯無蕎麦とは正反対の怪異も存在しました。

それが「消えずの行灯(きえずのあんどん)」です。

消えずの行灯の特徴

- 一晩中明かりがついている

- 誰も油を足していないのに消えない

- やはり店主の姿はない

- 立ち寄ると不幸に見舞われる

こちらも本所界隈に出没したとされ、灯無蕎麦と対をなす不思議として語り継がれています。

明かりがついていようが消えていようが、どちらにせよ災いをもたらす。江戸の人々にとって、夜の屋台は恐怖の対象だったんですね。

実際の目撃談

江戸時代の文献には、実際に灯無蕎麦に遭遇したという記録が残されています。

ある商人は、灯無蕎麦を見つけて不思議に思い、近所の人に尋ねたところ、「あれには絶対に近づくな」と真剣な顔で忠告されたそうです。

また、好奇心から屋台に近づいた若者が、その後急に体調を崩し、何日も寝込んだという話も伝わっています。

当時の人々は本気でこの怪異を恐れ、夜道で蕎麦屋台を見つけても、まず明かりを確認してから近づいたといいます。

まとめ

灯無蕎麦は、江戸時代の夜の恐怖を象徴する不気味な怪異です。

重要なポイント

- 江戸本所七不思議の一つとして有名

- 本所南割下水に毎晩出現した謎の蕎麦屋台

- 店主不在で行灯の火が常に消えている

- 火をつけると必ず不幸が起きる

- 正反対の「消えずの行灯」という怪異も存在

- タヌキの仕業という説もある

現代でも深夜に営業している屋台を見かけることがありますが、もし明かりが消えていて、誰もいない屋台を見つけたら…それはもしかすると、令和の世に現れた灯無蕎麦かもしれませんね。