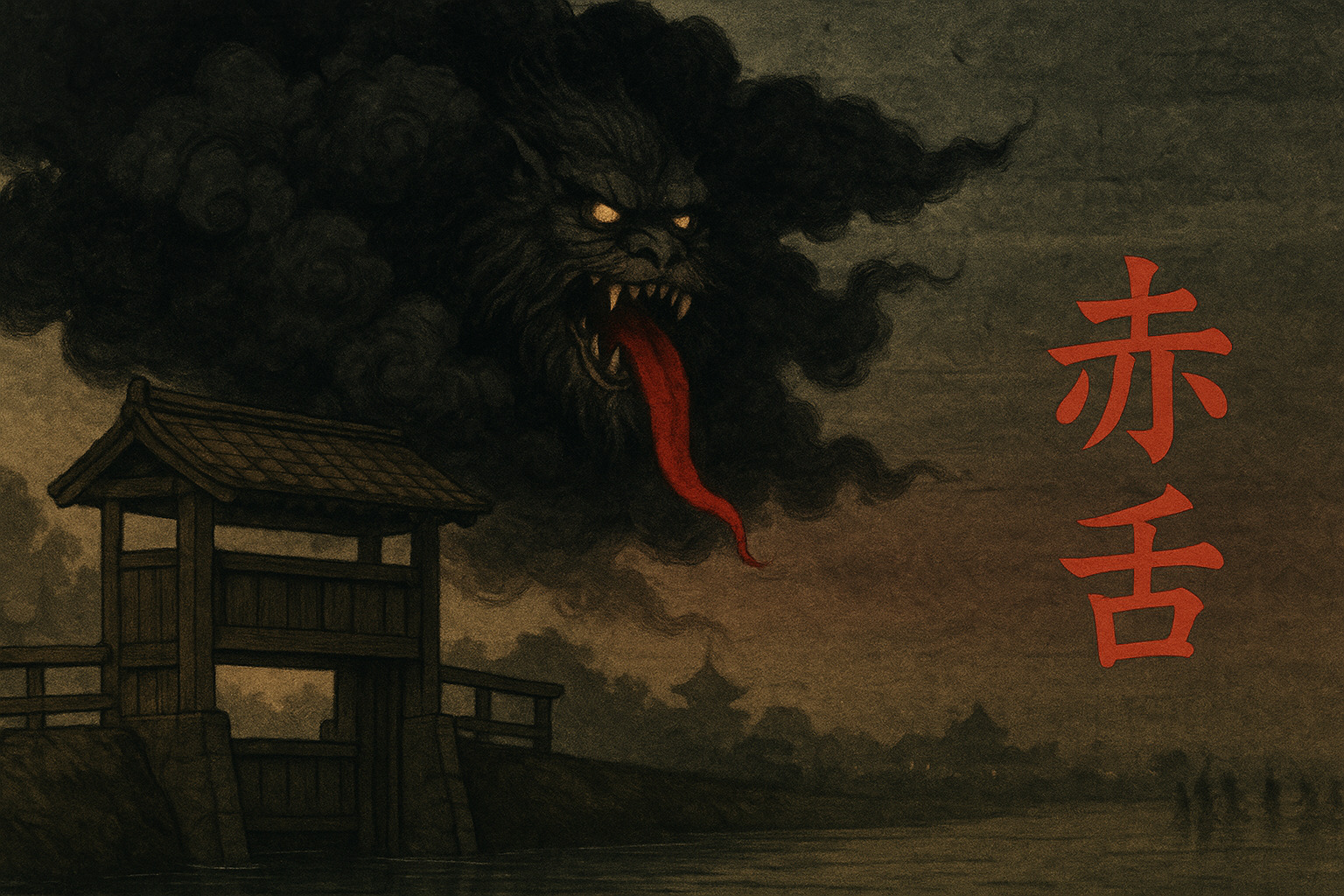

水門の上に黒い雲がもくもくと立ち込め、その中から不気味な姿がのぞく……。

江戸時代の人々は、この恐ろしい光景を妖怪絵巻に描き残しました。

その妖怪の名は「赤舌(あかした)」。謎に包まれたこの存在は、単なる化け物ではなく、陰陽道の神とも深い関わりがあるかもしれないんです。

この記事では、江戸時代の妖怪絵巻に登場する謎多き妖怪「赤舌」について、その姿や特徴、興味深い伝承をやさしく解説します。

概要

赤舌(あかした)は、江戸時代の妖怪絵巻に描かれている日本の妖怪です。

特に有名なのが、浮世絵師・鳥山石燕(とりやませきえん)の『画図百鬼夜行』に登場するもの。ただし、石燕は絵を描いただけで、詳しい説明は一切残していないんですね。

実はこの赤舌、陰陽道(おんみょうどう)の赤舌神(しゃくぜつじん)という神様と関係があるのではないかと言われています。赤舌神は太歳(木星)の西門を守る番神で、羅刹神(らせつしん)の一種とされる存在。つまり、単なる妖怪というより、もっと神聖で恐ろしい何かなのかもしれません。

絵巻物によっては「赤口(あかくち)」という名前で登場することもあり、江戸時代にはいくつかのバリエーションが存在していました。

姿・見た目

赤舌の姿は、とにかく不気味で謎めいているんです。

赤舌の外見的特徴

- 黒雲に包まれた姿:全身が黒い雲に覆われている

- 獣のような容姿:毛深い顔をしている

- 大きく開いた口:赤い舌が見える

- 鋭い爪:手には爪がある

- 全身像は不明:黒雲に隠れて全体が見えない

石燕の絵では、水門の上に描かれているのが特徴的です。まるで水門を守っているような、あるいは水門から何かを狙っているような……。

「赤口」として描かれる場合は、特に真っ赤な大きな口が強調されています。その口からのぞく舌も赤く、見る者に恐怖を与える姿となっているんですね。

特徴

赤舌には、いくつかの興味深い特徴があります。

名前に隠された意味

妖怪研究家たちによると、「赤舌」という名前には深い意味が込められているそうです。

「赤」という字は、実は「淦(あか)」つまり船底にたまる汚れた水を表しているかもしれません。また「垢」にも通じることから、汚れや不浄を象徴しているという説も。

「舌」については、「口は禍の門」という諺(ことわざ)があります。これは「口は災いのもと」と同じ意味で、開いた口から災いが生まれることを示しているんです。

陰陽道との関係

暦(こよみ)には「赤舌日(しゃくぜつにち)」という凶日があります。この日は契約や訴訟など、大切な約束事をするのに向かない日とされていました。

また、六曜(ろくよう)の「赤口(しゃっく)」という日もあり、これも凶日の一つ。赤舌と赤口、名前も似ていることから、これらの暦の凶日と妖怪が結びついた可能性があるんですね。

水門との関連

石燕が赤舌を水門の上に描いたのは、単なる偶然ではないようです。研究者によれば、これは一種の絵解き、つまり絵で意味を表現する技法だったのではないかと。

水門は水の出入り口。そして口も言葉の出入り口です。開いた口(水門)から災いが流れ出ることを暗示しているのかもしれません。

伝承

赤舌にまつわる伝承は多くありませんが、興味深い話がいくつか残されています。

津軽地方の水争い伝説

山田野理夫の『東北怪談の旅』には、青森県津軽地方に伝わる話が紹介されています。

ある農村で水不足が起こり、農民たちが水争いをしていました。すると赤舌が現れて水門を開き、田んぼに水を流してくれたというんです。

ただし、この話はもともと地元にあった水争いの解決話に、後から赤舌という妖怪を付け足したものだと考えられています。江戸時代の妖怪画を見た誰かが、「これは水の守り神だ」と解釈して生まれた新しい伝承なんですね。

昭和時代の創作伝承

昭和になると、赤舌についていろんな解釈が生まれました。

民俗学者の藤沢衛彦は「悪人の田を流す妖怪」として紹介。また佐藤有文という作家は「夕焼け空から舌を伸ばして人をさらう妖怪」という独自の設定を作り出しました。さらわれた人の家はその後栄えるという、不思議な話も付け加えられています。

これらは江戸時代の伝承ではなく、現代になってから作られた創作だと分かっています。でも、謎めいた赤舌という妖怪が、人々の想像力をかき立て続けている証拠でもあるんです。

起源

赤舌の起源を探ると、江戸時代の妖怪文化にたどり着きます。

鳥山石燕による創作説

赤舌を最も有名にしたのは、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』(1776年)です。石燕は多くの妖怪を描きましたが、その中には彼が創作したものも含まれているとされています。

赤舌も、陰陽道の赤舌神や暦の赤舌日から着想を得て、石燕が視覚化した可能性が高いんです。つまり、概念として存在していたものを、初めて絵にしたということですね。

赤口からの発展

石燕より前の妖怪絵巻には「赤口」という妖怪が登場します。佐脇嵩之の『百怪図巻』(1737年)などに描かれており、赤い大きな口と黒雲という特徴は赤舌とよく似ています。

石燕は、この赤口をもとに、より象徴的な意味を込めて「赤舌」として再構成したのかもしれません。水門という要素を加えることで、災いの門という意味をより明確にしたんですね。

羅刹神としての性質

赤舌の本質は、仏教や陰陽道に登場する羅刹神にあると考えられています。

羅刹神は人に災いをもたらす恐ろしい鬼神。赤舌神もその一種で、怨怒(えんぬ)や衰運をもたらすとされていました。江戸時代の人々は、この恐ろしい神を妖怪として描くことで、目に見えない災いを視覚化したのかもしれません。

まとめ

赤舌は、江戸時代の想像力が生み出した謎多き妖怪です。

重要なポイント

- 鳥山石燕の『画図百鬼夜行』で有名になった妖怪

- 黒雲に包まれ、赤い舌を持つ不気味な姿

- 陰陽道の赤舌神や暦の凶日と深い関連がある

- 水門の上に描かれることで「災いの門」を象徴

- 津軽地方の水争い伝説は後世の創作

- 羅刹神の一種として災いをもたらす存在

赤舌という妖怪は、実際に目撃されたものではなく、人々の不安や恐れが形になったものでしょう。でも、だからこそ江戸時代の人々の心の中をのぞくことができる、貴重な文化遺産なんです。

もし水門の近くで黒い雲を見かけたら、それはもしかして……いや、きっとただの雲でしょうね。