放課後の静まり返った教室で、突然白い霧が立ち込めてきたら、あなたならどうしますか?

そして廊下を横切る青い何かを見てしまったら、決して追いかけてはいけません。

なぜなら、それを追った者は二度と戻ってこないかもしれないからです。

この記事では、日本の学校怪談の中でも特に不気味な「青いもの」について、その恐ろしい現象と伝承をご紹介します。

概要

「青いもの」は、日本各地の小学校で語り継がれる学校怪談の一つです。

この怪談の特徴は、実体のはっきりしない青い存在が子供を異界へ連れ去るという点にあります。図工室という創作活動の場が舞台となることが多く、芸術と霊的な世界の境界線上で起きる恐怖譚として知られているんです。

学校の七不思議や口裂け女などと並んで、昭和から平成にかけて全国の子供たちを震え上がらせてきました。地域によって細部は異なりますが、基本的な構造は共通しています。

伝承の内容

基本的なストーリー

ある小学校での出来事です。

二人の男の子が放課後、教室に残って図工の作業をしていました。夕方6時頃、ようやく作品が完成したので帰る準備を始めたところ、不思議なことが起きたんです。

怪異の発生過程

- 教室に白い霧のようなものが立ち込める

- 廊下を青い何かが横切る

- その青いものは図工室へと入っていく

- 一人の男の子がそれを追いかける

- 追いかけた男の子は行方不明になる

恐怖の結末

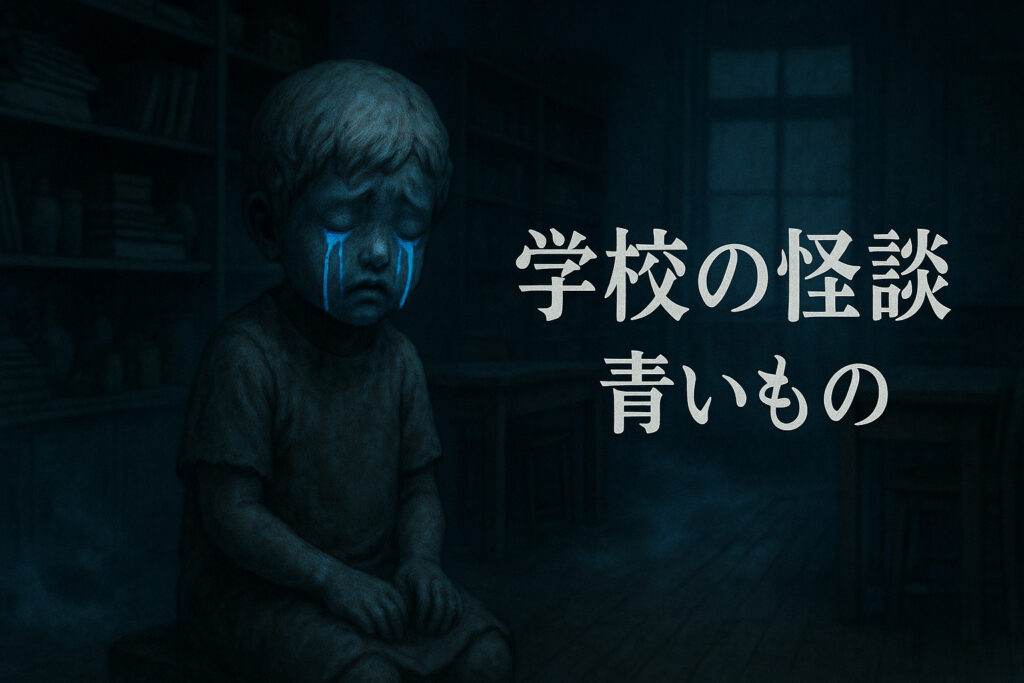

数週間後、もう一人の男の子が図工係だったため、授業前に図工準備室へ向かいました。

そこで彼が見たものは、とても恐ろしいものだったんです。行方不明になった友達の顔をした彫像が置かれていて、その目からは青い涙が流れていました。

それ以来、夜になると図工室から「帰りたいよぉ」という子供のすすり泣きが聞こえるようになったそうです。

伝承的な解釈

青色の持つ意味

日本の民俗学では、青は特別な意味を持つ色なんです。

青が象徴するもの

- 死者の世界との境界

- 未成熟な霊魂(青鬼など)

- 異界への入り口を示す色

- 浄化と同時に危険を表す両義的な色

古来より「青」は、この世とあの世の境目を表す色として恐れられてきました。青い火の玉(人魂)や青白い顔色など、死や霊的なものと結びついているんですね。

図工室という空間の意味

なぜ図工室が舞台になるのでしょうか?

創作活動を行う場所は、昔から霊的なものが宿りやすいとされています。人が何かを作り出すとき、そこには特別なエネルギーが生まれるからです。

図工室が持つ象徴性

- 創造と破壊が同居する場所

- 子供たちの想念が集まる空間

- 道具(刃物など)による危険性

- 作品に魂が宿るという考え方

彫像への変化の意味

生きた人間が彫像に変わるという展開は、世界中の神話に見られるモチーフです。

ギリシャ神話のメドゥーサの石化や、日本の地蔵信仰にも通じる部分があります。特に子供が石や彫像になるという話は、無垢な魂が永遠に閉じ込められるという恐怖を表現しているんです。

地域による違い

「青いもの」の怪談は、地域によって少しずつ違いがあります。

関東地方の版

白い霧が濃くなり、青い光が窓から差し込むという描写が加わることが多いです。

関西地方の版

青いものが「青い着物を着た女性」として具体的に描かれることがあります。

東北地方の版

座敷童子のような存在と結びつけられ、守護霊的な側面も持つ場合があるんです。

まとめ

「青いもの」は、日本の学校怪談の中でも特に印象的な恐怖譚です。

重要なポイント

- 青い存在が子供を異界へ連れ去る学校怪談

- 図工室という創造の場が恐怖の舞台となる

- 行方不明者が彫像として発見される悲劇的な結末

- 青色が持つ霊的・神話的な意味が恐怖を増幅

- 地域によって細部は異なるが基本構造は共通

もし夕暮れ時の学校で白い霧を見かけたら、決して青いものを追いかけてはいけません。

それは、もう二度と戻れない世界への片道切符かもしれないのですから。