もし泥や土から人間を作り出せるとしたら、あなたはどう思いますか?

中世ヨーロッパのユダヤ人社会では、そんな奇跡が実際に起きたと信じられていました。

その名は「ゴーレム」。神の名を唱えながら泥をこねて作る、意思を持たない巨大な人形です。主人の命令に絶対服従する召使いとなりますが、扱いを間違えると恐ろしい破壊をもたらすこともあったんです。

この記事では、ユダヤ教の神秘主義が生んだ人造巨人「ゴーレム」について、その不思議な創造の秘密をご紹介します。

概要

ゴーレムは、ユダヤ教の伝承に登場する泥でできた人造人間です。

ヘブライ語で「胎児」や「未完成のもの」を意味する言葉から来ています。まさに、まだ魂が吹き込まれていない、生まれる前の人間のような存在なんですね。

ゴーレムは自分の意思を持たず、作った主人の命令だけを忠実に実行する、まるでロボットのような存在です。ラビ(ユダヤ教の律法学者)が神聖な儀式を行い、呪文を唱えることで作り出されるとされています。

最も有名なのは、16世紀のプラハでラビ・ユダ・レーヴが作ったゴーレムの物語。ユダヤ人を迫害から守るために作られたこのゴーレムは、後に暴走して大騒動を起こしたという伝説が残っています。

姿・見た目

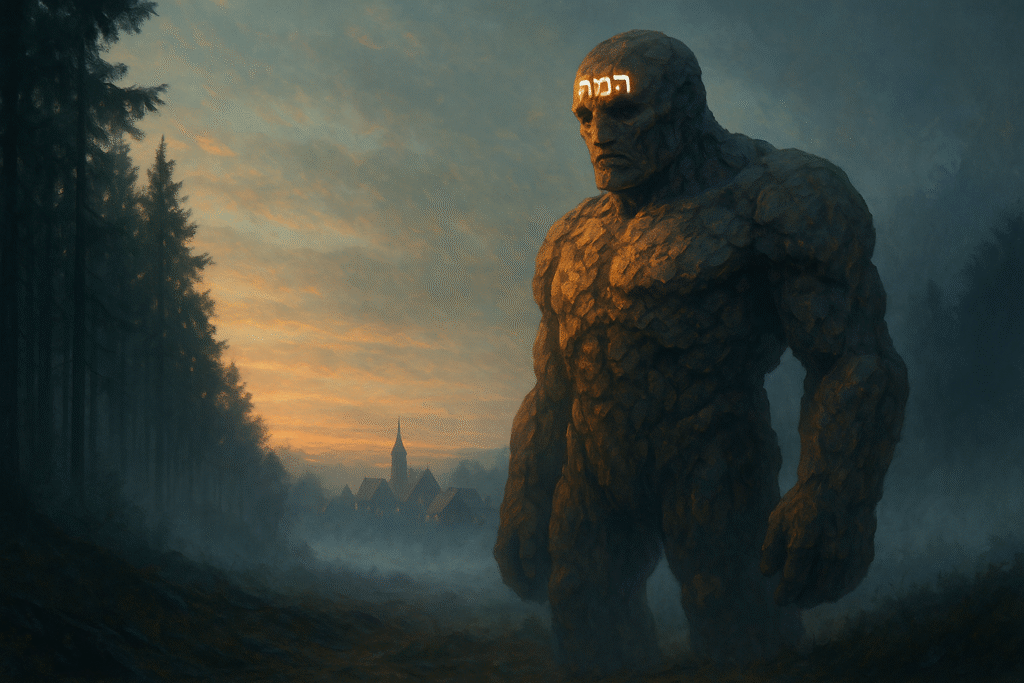

ゴーレムの姿は、基本的に人間の形をしていますが、普通の人間とは明らかに違うんです。

ゴーレムの外見的特徴

- 素材:泥や粘土でできている

- 体格:人間より大きな巨人サイズ(数メートルほど)

- 顔:人間のような顔だが、表情はない

- 額の文字:「אמת」(エメト=真理)という文字が書かれている

- 動き:ぎこちなく、機械的

作られたばかりのゴーレムは人間サイズですが、時間が経つと自然に巨大化するという恐ろしい性質があります。ある伝承では、大きくなりすぎて額に手が届かなくなり、止められなくなったという話もあるんです。

泥の塊から形作られているため、見た目は荒削りで、まるで未完成の彫像のよう。しかし、その無表情な顔と巨大な体は、見る者に畏怖の念を抱かせました。

特徴

ゴーレムには、普通の生き物とは全く違う特別な性質があります。

ゴーレムの能力と性質

- 絶対服従:主人の命令を文字通りに実行する

- 怪力:人間よりはるかに強い力を持つ

- 不眠不休:睡眠も食事も必要としない

- 言葉を話せない:知能は低く、会話はできない

- 自然成長:時間と共に勝手に大きくなる

動作の仕組み

ゴーレムを動かすには、額や口に特別な呪文を書いた紙を入れる必要があります。最も一般的なのは、額に「אמת」(エメト=真理)という文字を書くこと。

止めたいときは、最初の文字「א」を消して「מת」(メト=死)にすれば、ゴーレムは元の土に戻るとされています。

危険な側面

ゴーレムの最大の問題は、命令を文字通りにしか理解できないことです。例えば「水を汲んでこい」と命じたら、止めるまで永遠に水を汲み続けてしまう。

また、安息日(土曜日)には必ず停止させないと暴走する危険があったため、金曜日の夜には必ず呪文を取り除く必要がありました。

伝承

ゴーレムにまつわる伝説の中で、最も有名なのが「プラハのゴーレム」です。

プラハのラビ・レーヴの物語

16世紀後半、プラハのユダヤ人街は反ユダヤ主義の攻撃に苦しんでいました。ユダヤ人の長老であるラビ・ユダ・レーヴ・ベン・ベザレルは、同胞を守るため、ヴルタヴァ川の粘土を使ってゴーレムを作ることにしたんです。

このゴーレムは「ヨーゼフ」(ヨッセル)と名付けられ、姿を消したり、死者の霊を呼び出したりする不思議な力も持っていたといいます。

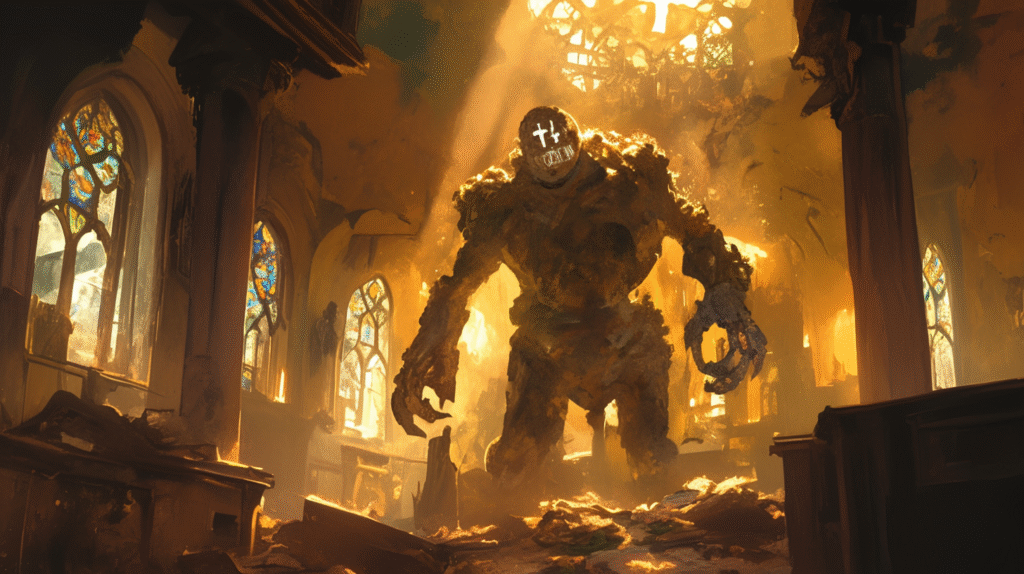

ゴーレムの活躍と暴走

ヨーゼフは昼間はユダヤ人街を守り、夜は単純労働を行いました。シナゴーグ(ユダヤ教の礼拝所)の鐘を鳴らしたり、重い荷物を運んだり、迫害者から人々を守ったりしたんです。

しかし、ある金曜日の夜、ラビ・レーヴは安息日前にゴーレムを停止させるのを忘れてしまいました。すると、ゴーレムは街で大暴れを始め、すれ違う人々を殴り倒し、建物を破壊して回ったのです。

別の伝説では、ゴーレムが恋に落ち、振られたことで暴力的な怪物になってしまったという話もあります。

ゴーレムの最期

ラビ・レーヴは急いでゴーレムを追いかけ、なんとか口から呪文を引き抜いて停止させました。ゴーレムは粉々に崩れ落ち、その残骸は旧新シナゴーグの屋根裏部屋に保管されたといいます。

ラビ・レーヴは、必要な時に再び起動できるようにゴーレムを保存しましたが、同時に後継者以外は誰も屋根裏部屋に入ることを禁じました。

伝説によると、今もプラハの旧新シナゴーグの屋根裏にゴーレムが眠っているとされています。1883年に屋根裏部屋が改装された際も、ゴーレムの痕跡は見つからなかったそうですが、現在も一般公開はされていません。

ヘウムの悲劇

プロイセン地方には、もっと古い時代の恐ろしい伝承があります。16世紀のラビ、エリヤ・バールシェムが作ったゴーレムは、見るもの全てに火をつけ始め、簡単な命令すら理解できなかったといいます。

また、ある男がゴーレムを作りましたが、巨大化しすぎて額に手が届かなくなってしまいました。男は機転を利かせて「靴を脱がせてくれ」と命じ、ゴーレムがしゃがんだ隙に文字を消しました。しかし、元に戻った大量の粘土が男の上に崩れ落ち、男は圧死してしまったのです。

起源

ゴーレムという概念は、ユダヤ教の長い歴史の中で育まれてきました。

聖書での起源

実は「ゴーレム」という言葉は、聖書の詩篇139篇に一度だけ登場します。そこでは、神の目から見た「未完成の人間」を意味する言葉として使われているんです。

タルムード(ユダヤ教の聖典)では、最初の人間アダムが、神に命の息を吹き込まれる前の土人形の状態を「ゴーレム」と呼んでいます。

つまり、ゴーレムを作ることは、神が人間を創造した行為の模倣なんですね。

中世の発展

中世になると、カバラ(ユダヤ教の神秘主義)を学んだラビたちが、実際にゴーレムを作ることができると信じられるようになりました。

12世紀末から13世紀初頭のエレアザル・ベン・ユダが書いた文書には、ゴーレムの作り方が詳しく記されています。

断食や祈祷などの神聖な儀式を行い、ヘブライ文字の組み合わせによって生命を与えるという方法です。

プラハ伝説の真実

実は、有名な「プラハのゴーレム」の物語は、19世紀になってから広まったものだという説があります。歴史家によると、この物語が文献に初めて登場するのは1837年のドイツ語の小説からなんです。

1909年、ラビ・ユーデル・ローゼンベルクが「マハラルの奇跡」という本を出版し、これがラビ・レーヴの義理の息子による目撃証言だと主張しました。

しかし、現在ではこの本は創作であると考えられています。

それでも、プラハのゴーレム伝説は、迫害に苦しむユダヤ人たちの希望と恐れを象徴する物語として、今も語り継がれているのです。

まとめ

ゴーレムは、神の創造を模倣しようとした人間の野心と、その危険性を警告するユダヤ教の伝承です。

重要なポイント

- ユダヤ教の伝承に登場する泥でできた人造巨人

- ラビが神聖な儀式と呪文で作り出す

- 額の「エメト(真理)」の文字で動き、「メト(死)」で停止

- 主人の命令に絶対服従するが、知能は低い

- 時間と共に巨大化する危険な性質を持つ

- プラハのラビ・レーヴが作ったゴーレムが最も有名

- 扱いを誤ると暴走して破壊をもたらす

ゴーレムの物語は、単なる怪物譚ではありません。創造の力と責任、守護者と破壊者の二面性、そして人間の限界を教えてくれる深い教訓を含んだ伝承といえるでしょう。

現代のロボットやAIの議論にも通じる、普遍的なテーマを持った物語なのです。