砂漠を旅していて、美しい女性に出会ったら、それは本当に人間でしょうか?

古代アラビアの人々は、それが恐ろしい食人鬼「グール」の化けた姿かもしれないと警戒していました。墓を荒らして死体を食べ、旅人を砂漠の奥へと誘い込んで殺してしまうという、まさに悪夢のような存在だったんです。

この記事では、アラビアの伝承から『千夜一夜物語』まで幅広く語り継がれる食人鬼「グール」について、その恐ろしい姿や特徴、興味深い伝承を分かりやすくご紹介します。

概要

グール(Ghoul)は、アラビア半島に古くから伝わる食人鬼・屍食鬼(ししょくき)です。

アラビア語の「掴む」や「攫う」を意味する言葉から生まれた名前で、イスラム教が成立する前から恐れられていた存在なんです。

精霊ジンの一種とも、ジンが死体に入り込んだものともいわれています。

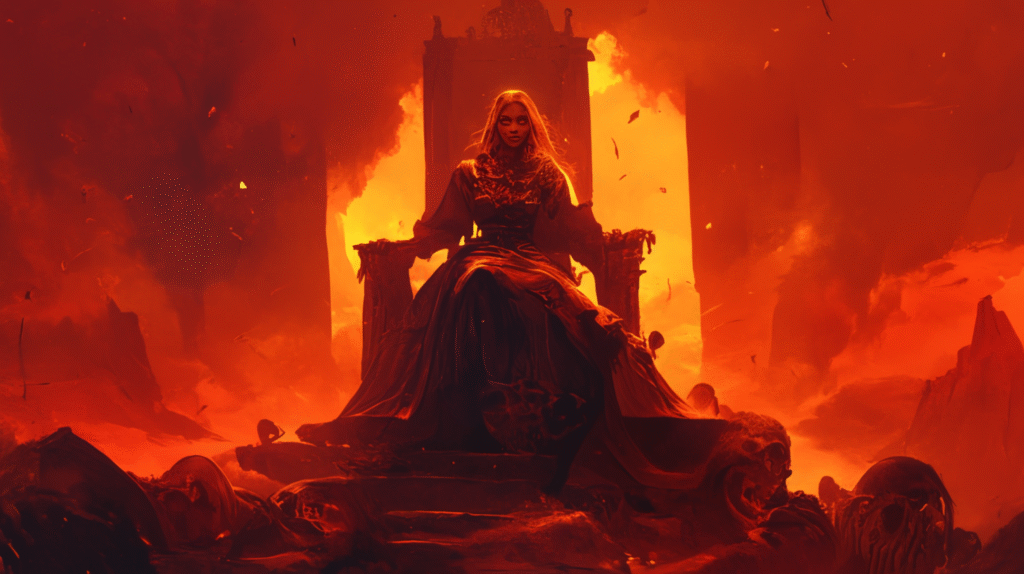

男性の食人鬼をグール、女性をグーラー(Ghūla)と呼び分けていて、それぞれ違った方法で人間を襲うとされています。

『千夜一夜物語』(アラビアンナイト)にも頻繁に登場し、アラビア世界では広く知られた怪物なんですね。

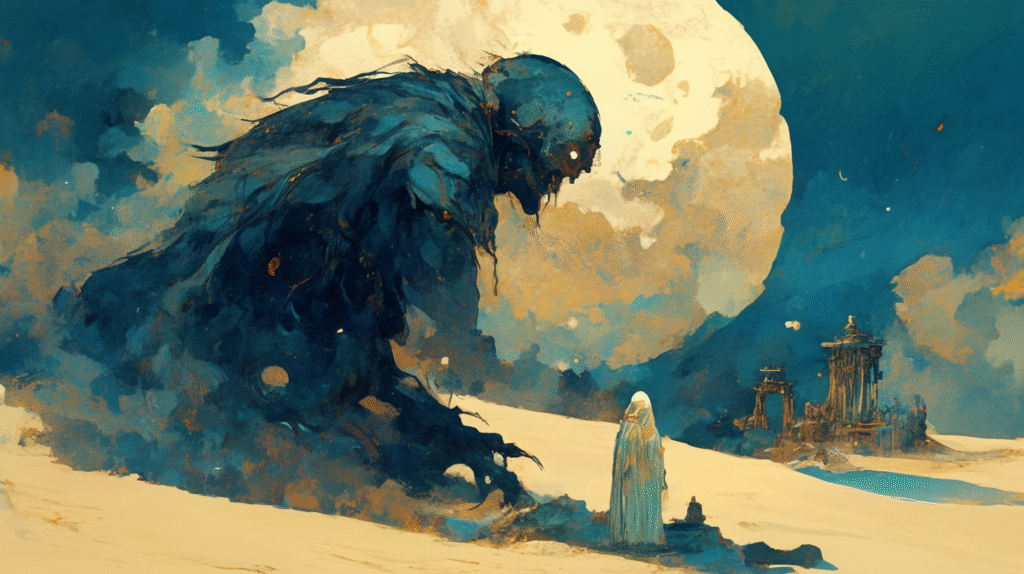

姿・見た目

グールの姿は、普段は人間にそっくりですが、恐ろしい特徴を隠し持っています。

グールの外見的特徴

- 基本形態:人間に似た姿

- 肌の色:浅黒い肌、毛深い

- 男性(グール):醜く恐ろしい容姿

- 女性(グーラー):美しい女性に化ける

- 変身能力:ハイエナや最後に食べた人間の姿に変化

- 真の姿:一つ目のダチョウのような姿という説も

変身能力の恐ろしさ

グールの最も恐ろしい能力は、自在に姿を変えられることです。特にグーラーは美女に化けて男性を誘惑し、油断したところを襲って食べてしまいます。

また、最後に食べた人間の姿に化けることもできるため、仲間の誰かがグールに置き換わっていても気づかないという恐怖があったんです。

「あいつはグールに食べられて、今いるのはグールが化けた偽物だ」という疑心暗鬼が、アラビアの人々を苦しめました。

特徴

グールには、ただの怪物とは違う恐ろしい習性があります。

主な能力と行動

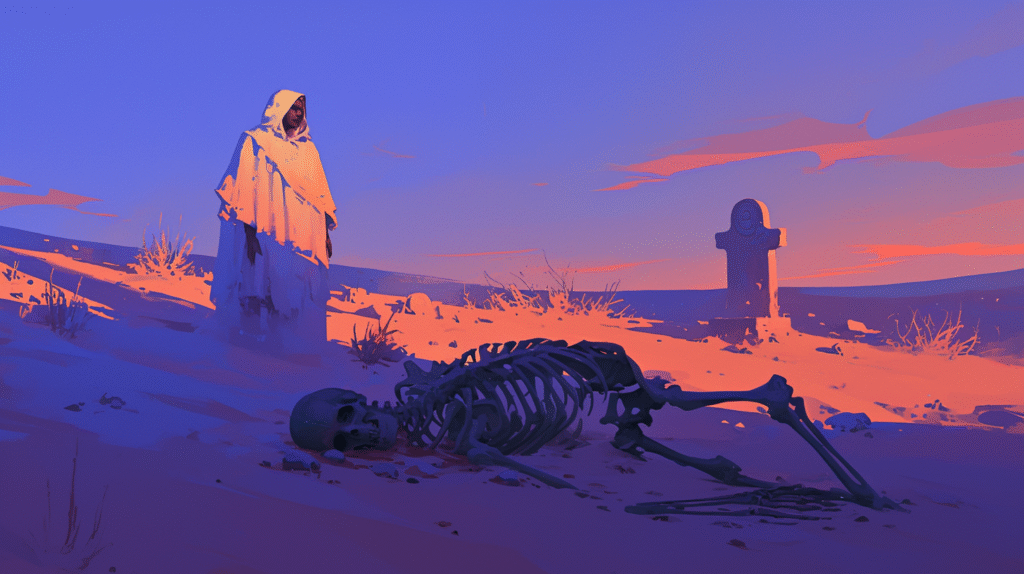

死体を食べる

グールの主食は人間の死体です。墓場に現れて、葬ったばかりの遺体を掘り起こして食べるという、まさに悪夢のような存在。墓荒らしという当時の重大な犯罪行為を、怪物の仕業として恐れていたんですね。

旅人を襲う

砂漠を旅する人を言葉巧みに騙し、道に迷わせて殺してしまいます。水場があると嘘をついたり、近道を教えるふりをしたりして、砂漠の奥深くへと誘い込むんです。

驚異的な再生能力

グールはほぼ不死身で、首を切られてもすぐに元に戻ってしまいます。完全に倒すには火で焼くか、聖水をかける必要があったとか。ただし、シミター(三日月刀)という特殊な剣で腹を切られると、二度と復活しないといわれています。

知能と社会性

グールは人間と会話ができるほどの知能を持っています。アラビアの民話では、グールと人間が交渉したり、取引したりする話もあるんです。雌のグーラーの乳を人間が吸うと「乳兄弟」になって仲間になれるという、奇妙な伝承もあります。

伝承

グールにまつわる伝説は、アラビア世界に数多く残されています。

『千夜一夜物語』での活躍

『千夜一夜物語』には、グールが頻繁に登場します。『シンドバッドの冒険』や『アリババと40人の盗賊』など、有名な物語にも顔を出しているんです。

ある物語では、美しい王女だと名乗る女性が現れ、貧しい木こりを宮殿に招待します。しかし木こりの妻は、その「王女」が実はグーラーで、家族を食べようとしていることを見破るという話があります。

カリフとグールの戦い

イスラム教の第2代カリフ(指導者)ウマルが、シリアへの旅の途中でグールと戦い、剣で倒したという伝説があります。この話は、イスラム教の力が悪魔的な存在に勝利したことを示す重要な伝承なんです。

退治の方法

グールから身を守る方法もいくつか伝わっています。

グール対策法

- アザーン(イスラムの祈りの呼びかけ)を唱える

- 「アッラーは偉大なり」と叫ぶ

- 鉄剣を常に身につける

- シミター(三日月刀)で腹を切る

- 火で焼くか聖水をかける

特に神の名前を唱えることは効果的で、グールは耐えきれずに逃げ去るといわれています。

善良なグールの存在

すべてのグールが悪というわけではありません。一部の民話では、道徳的な教えを説く善良なグールも登場します。アッラーによって創造されたジンの一種として、人間と共存する道を選んだグールもいたんです。

起源

グールという概念の起源は、アラビア半島の古い歴史と深く結びついています。

前イスラム時代の伝承

グールの伝承は、イスラム教が生まれる前から存在していました。男性の精霊をクトゥルブ、女性をグラーと呼んでいた時代があり、これらが後のグール伝説の原型になったと考えられています。

砂漠という過酷な環境で生きる人々にとって、行方不明者や変死体の存在は日常的な恐怖でした。これらを説明するために、グールという怪物が生み出されたのかもしれません。

現実の犯罪との関連

興味深いことに、グールの行動は実際の犯罪と重なる部分が多いんです。

- 墓荒らし=実際の墓泥棒

- 旅人を襲う=砂漠の盗賊

- 他人になりすます=詐欺師

現代のイスラム学者の中には、「グールとは犯罪者を怪物化したもので、カリフが倒したグールも実は盗賊の比喩だった」という説を唱える人もいます。

世界への影響

グール伝説は、後に世界中に広まりました。

特に有名なのが、20世紀のアメリカの作家H.P.ラヴクラフトの作品です。

彼の『ピックマンのモデル』という短編では、地下に住む犬のような顔をしたグールが登場し、現代ホラーの重要な要素となりました。

日本のゲームや漫画でも、グールはアンデッドモンスターとして頻繁に登場します。

ただし、本来のアラビア伝承では、グールは死体ではなく生きている怪物なんですね。

まとめ

グールは、アラビアの砂漠が生んだ恐怖の食人鬼です。

重要なポイント

- イスラム教以前から伝わる古い伝承

- 男性をグール、女性をグーラーと呼ぶ

- 人間や動物に変身できる

- 墓を荒らして死体を食べる

- 旅人を砂漠に誘い込んで殺す

- ほぼ不死身だが火や聖水が弱点

- 神の名前を唱えると逃げる

- 『千夜一夜物語』で有名に

- 実際の犯罪者がモデルという説も

グールは単なる怪物ではなく、砂漠という過酷な環境で生きる人々の恐怖と、社会の闇を映し出す鏡のような存在だったのかもしれません。

美しいものに化けて人を騙す姿は、見た目に騙されるなという教訓も含んでいるのでしょうね。