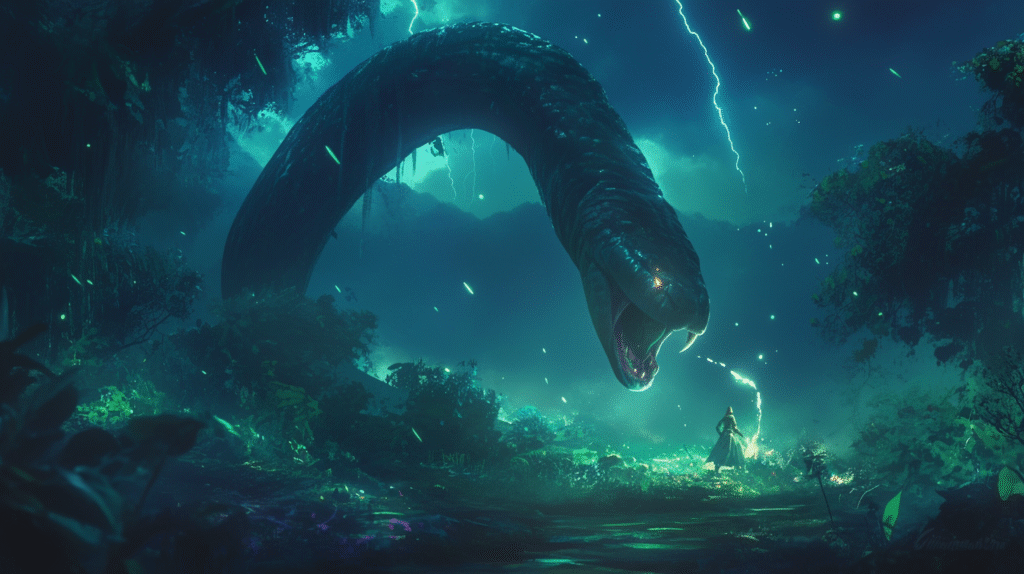

夜空を流れる流星や稲光を見たことはありますか?

中世ヨーロッパの人々は、あの光こそがリンドヴルムというドラゴンが空を駆け抜ける姿だと信じていました。

ドイツや北欧に古くから伝わるこの伝説のドラゴンは、地域によって全く異なる姿で語られます。時には恐ろしい怪物として、時には呪いをかけられた王子として登場するんです。

この記事では、北欧とドイツに伝わる神秘的なドラゴン「リンドヴルム」について、その多様な姿や特徴、興味深い伝承を分かりやすくご紹介します。

概要

リンドヴルム(ドイツ語:Lindwurm、英語:Lindworm)は、主にドイツを中心とした中央ヨーロッパと、スウェーデンやノルウェーなどのスカンディナヴィア地域に伝わる伝説上のドラゴンです。

「リントヴルム」「リントブルム」とも表記されます。

名前の由来

名前の由来は、古代ゲルマン語で「lind(柔軟な、しなやかな)」と「worm(蛇、竜)」を組み合わせた言葉とされています。

つまり、「しなやかな蛇」という意味なんですね。

地域による違い

最大の特徴は、地域によって姿が大きく異なるということです。

北欧では手足のない巨大な蛇として、ドイツでは翼と前脚を持つドラゴンとして語られてきました。

紋章での使用

中世から近世にかけて、リンドヴルムは紋章にも頻繁に使われました。

紋章学では「雄々しさ」「容赦のなさ」を象徴する存在とされています。

善と悪の二面性

興味深いのは、リンドヴルムには善と悪の二つの側面があることです。

幸運をもたらす善良なドラゴン(多くは呪いをかけられた王子)と、人を襲う危険な怪物という、全く異なる性質を持つ存在として伝えられているんですね。

姿・見た目

リンドヴルムの外見は、地域によって驚くほど違います。

スウェーデンの伝統的な姿

スウェーデンをはじめとする北欧の伝承では、リンドヴルムは手足のない巨大な森の蛇として描かれています。

北欧のリンドヴルムの特徴

- 体:非常に長い蛇の胴体

- 色:暗い色で、腹側は明るい

- 背中:魚のような背びれ、または馬のようなたてがみ

- 手足:なし(完全な蛇型)

- 翼:なし

背中にたてがみがあることから、スウェーデンでは「たてがみ蛇(manorm)」とも呼ばれています。

成長すると極めて長くなり、森の奥深く、岩の間に住んでいるとされました。

中央ヨーロッパ(ドイツ)の姿

ドイツを中心とした中央ヨーロッパでは、リンドヴルムはよりドラゴンらしい姿で描かれています。

中央ヨーロッパのリンドヴルムの特徴

- 頭:ドラゴンの頭、鋭い牙が並ぶ

- 体:鱗に覆われた蛇のような胴体

- 前脚:2本の鋭い爪を持つ前足

- 翼:コウモリのような翼(ある場合)

- 尾:先端が鎌のように尖っている

面白いことに、同じドイツでも描写にバリエーションがあります。

- 翼あり・前脚あり:最も一般的なタイプ

- 翼なし・前脚あり:リンドドレイク(Linddrake)と呼ばれることも

- 翼あり・四肢あり:オーストリアのクラーゲンフルトの像(16世紀)

海のリンドヴルム

スカンディナヴィアの海域では、海の怪物としてのリンドヴルム(リンノルム)も知られていました。

海のリンドヴルムの特徴

- 頭:馬の頭で、たてがみを持つ

- 目:炎のように赤い

- 体:巨大な蛇の胴体

- 性質:船を襲って沈めることもある

18世紀から19世紀にかけて、北欧の漁師や船乗りから、この海の大蛇(シーサーペント)の目撃談が数多く報告されました。

移動方法の特徴

中央ヨーロッパのリンドヴルムは、手足があってもワイバーンのように二本足で立つわけではありません。

蛇のように体をくねらせて移動し、前脚は地面を掴んで引っ張るために使うんです。

モールトカゲ(アシナシトカゲ)のような動き方だと考えられています。

特徴

リンドヴルムには、地域ごとに独特の能力と習性があります。

北欧のリンドヴルムの能力

主な能力と習性

- 毒の乳液を吐く:敵を盲目にする白い液体を吐く

- 車輪のように転がる:自分の尾を咥えて輪になり、高速で転がって獲物を追う

- 極めて長く成長する:成長するとかなりの長さになる

- 菩提樹の下に卵を産む:孵化した子蛇は岩場に住み着く

尾を咥えて転がる習性から、「車輪蛇(hjulorm)」という別名もあります。

このイメージは、古代のウロボロス(自分の尾を咥える蛇の象徴)にも通じるものがあるんですね。

空と光の関係

中央ヨーロッパのリンドヴルムは、空を飛ぶ能力で知られています。

驚異的な速さで夜空を駆け抜けるため、その体が流星のように輝いて見えたといいます。

そのため、人々は次のように考えました。

リンドヴルムと自然現象の結びつき

- 稲光 = リンドヴルムが発する光

- 流星 = リンドヴルムが空を飛ぶ姿

ただし、これは後世になってから結びつけられた考えです。古い時代にはリンドヴルムは空を飛べないと考えられていました。

宝を守る習性

北欧の民間伝承には、興味深い言い伝えがあります。

「リンドヴルムの下にあるものは、リンドヴルムの成長と同じ速さで増える」

この能力は古代の異教時代から伝わるもので、多くの北欧の古いサガ(物語)に登場します。

最も典型的な使い方は、宝の上に横たわって宝を増やすこと。つまり、リンドヴルムは宝の上で寝そべることで、自分が成長するにつれて宝も増えていくんです。

これが、ドラゴンが財宝の山の上で眠るという、おなじみのイメージの起源の一つとされています。

二つの性質

リンドヴルムには、伝説上、二種類の性質があるとされました。

善良なリンドヴルム

- 幸運をもたらす

- 多くの場合、呪いで蛇の姿に変えられた王子

- 人間に危害を加えない

悪いリンドヴルム

- 危険な人食いモンスター

- 人間を見つけ次第襲う

- 墓地に侵入して死体を食べることもある

特に、白いリンドヴルムを見た者には幸運が訪れるという言い伝えもありました。

知能と言葉

リンドヴルムは、一部の伝承では人間の認識能力や言葉を失わないとされています。

獲物となる人間とはっきりとコミュニケーションを取り、時には脅したり、からかったりすることもできるんです。

伝承

リンドヴルムにまつわる伝説は、ヨーロッパ各地に数多く残されています。

クラーゲンフルトのリンドヴルム退治

オーストリアのクラーゲンフルト市に伝わる伝説は、最も有名なリンドヴルム退治の物語です。

伝説のあらすじ

13世紀、クラーゲンフルト近くの川に恐ろしいリンドヴルムが住んでいました。

川が氾濫すると、リンドヴルムが川沿いに現れて旅人を襲ったのです。

リンドヴルムの脅威が大きくなったため、公爵は退治に賞金をかけました。数人の若者たちが知恵を絞り、次のような作戦を立てます。

退治の方法

- 雄牛を鎖につなぐ

- リンドヴルムが雄牛を丸呑みにする

- 魚を釣り上げるように鎖で引っ張る

- リンドヴルムを倒す

作戦は見事に成功し、リンドヴルムは退治されました。

この伝説を記念して、16世紀にクラーゲンフルト市にはリンドヴルムの像が作られました。

興味深いことに、この像の頭部は、1335年に近くの採石場で見つかったケサイ(古代のサイの一種)の頭骨をモデルにしているんです。これは、絶滅動物の復元としては最も古い例の一つとされています。

リンドヴルム王子の物語

19世紀に記録されたスカンディナヴィアの民話「リンドヴルム王子(または「リンドヴルム王」)」は、呪いをかけられた王子の物語です。

物語のあらすじ

ある王妃が子供に恵まれず悩んでいました。

老婆が助言を与え、「二つのタマネギを食べなさい。ただし、必ず皮をむいてから食べること」と告げます。

しかし王妃は、最初のタマネギの皮をむかずに食べてしまいました。

その結果、双子が生まれましたが、最初の子は半分人間、半分蛇のリンドヴルムとして生まれ、二番目の子は完璧な王子として生まれました。

年月が過ぎ、弟の王子が花嫁を探しに出かけようとすると、リンドヴルムの兄が言いました。

「弟より先に、まず私に花嫁を見つけろ」

しかし、どの娘もリンドヴルムを気に入らず、彼は花嫁候補を次々と食べてしまいます。

ついに、羊飼いの娘が花嫁として連れてこられました。

彼女は老婆から助言を受けており、自分が持っているすべてのドレスを重ね着していました。

呪いを解く方法

初夜、リンドヴルムは「ドレスを脱げ」と命じましたが、娘は言い返しました。

「あなたが皮を一枚脱ぐごとに、私もドレスを一枚脱ぎます」

リンドヴルムはドレスの数だけ皮を脱ぎ、最後の皮を脱いだとき、その下から人間の姿が現れました。

呪いは解け、二人は幸せに暮らしたのです。

この物語は、「蛙の王子」や「美女と野獣」と似たモチーフを持つ民話で、ATU 433B「蛇の王子」という分類に属します。

ヴォルムス市の名前の由来

17世紀にユスパ・シャンメスが記録したドイツの民話によれば、ヴォルムス市の名前はリンドヴルムに由来するといいます。

物語のあらすじ

古代、ゲルミサという都市に蛇とワームに似た怪物(リンドヴルム)が現れ、住民を恐怖に陥れました。

毎日、くじ引きで犠牲者を決め、リンドヴルムに捧げることで都市の破壊を免れていました。

ある日、くじは王妃に当たりました。しかし、都市の英雄の一人が彼女の身代わりを申し出ます。

「生き残ったら、王妃と結婚させてください」

王妃は承諾し、英雄は鉄の鎧を身にまといました。リンドヴルムが彼を飲み込むと、英雄は内側から切り開いて怪物を倒したのです。

英雄は王妃と結婚して王となり、この出来事を記念して都市を「ヴォルムス(Worms)」と改名しました。

ランプトンの大蛇

イングランドのダラム地方には、「ランプトンの大蛇」という伝説があります。これもリンドヴルム型の蛇竜の物語です。

物語のあらすじ

貴族の息子がウィア川で釣りをしていると、サラマンダーの頭を持つ奇妙な蛇を釣り上げました。彼はそれを井戸に投げ込みました。

3〜4年後、その蛇は巨大に成長してダラムの田舎を恐怖に陥れます。青年は十字軍に参加中でした。

帰国した青年は、トゲのついた鎧を身につけ、蛇を倒すよう指示を受けます。

ただし、「その後、最初に会った生き物を殺さなければならない」という条件がありました。

父親は、蛇が倒されたら犬を放つ手筈を整えましたが、興奮のあまり父親自身が息子のもとへ駆け寄ってしまいます。

息子は父を殺すことを拒否し、その結果、一族に呪いがかかったといいます。

作家ブラム・ストーカーは、この伝説を短編小説『白い大蛇の棲み家』で使用しました。

スイスの伝説

スイスのグラーブス地方には、短い伝説が残されています。

怪物退治の物語

あるリンドヴルムが地域を恐怖に陥れていました。

「木の幹ほどの大きさで、濃い赤色をしており、その性質上、極めて獰猛だった」といいます。

7年間ミルクだけで育てられた雄牛に角に鉤をつけ、罪を犯した少女がこの雄牛をリンドヴルムのもとへ連れて行く役目を負いました。

怪物は倒されましたが、興奮した雄牛は崖から飛び降りてしまいます。しかし少女は生き残りました。

牛飼いとリンドヴルムの話

別の話では、牛飼いがリンドヴルムの住む洞窟に落ちてしまいます。

リンドヴルムは彼を食べず、液体の金が湧く泉を分け合いました。

7年後にヴェネツィア人が二人を発見し、リンドヴルムを縛り上げますが、牛飼いがリンドヴルムを解放し、リンドヴルムはヴェネツィア人を殺して去っていったといいます。

19世紀スウェーデンの目撃談

興味深いことに、巨大な蛇型のリンドヴルムの実在を信じる人々が、19世紀のスウェーデンにまだいました。

ヒュルテン=カヴァリウスの調査

スウェーデンの民俗学者グンナー・オロフ・ヒュルテン=カヴァリウス(1818-1889年)は、19世紀半ばにスモーランド地方で伝説上の生物の話を集めました。

彼は、長いたてがみを持つ巨大な蛇に遭遇したという約50件の目撃証言を集め、1884年には生死を問わず捕獲した者に賞金を出すと発表しました。

しかし、この試みはスウェーデンの学者たちから嘲笑され、誰も賞金を請求しなかったため、未確認動物学(クリプトゾオロジー)的には敗北に終わりました。

その後、スモーランドのリンドヴルムの噂はすぐに収まったといいます。

起源

リンドヴルムという概念は、どのように生まれたのでしょうか。

ゲルマン語からの派生

「リンドヴルム(Lindwurm/Lindworm)」という言葉は、中世初期のゲルマン諸語に由来します。

英語に最初に登場したのは1423年で「lintworm」という形でした。

名前の構成

- lind:「柔軟な」「しなやかな」という意味の形容詞に由来

- worm:「蛇」「竜」という意味

興味深いことに、最も古い形は中高ドイツ語の「lintrache(lin-dragon、リン竜)」で、『ニーベルンゲンの歌』に登場します。その後、「lintwurm」という形に変化していきました。

各言語での形

- 中高ドイツ語:lintwurm

- 中低ドイツ語:lintworm, lindworm

- 中期オランダ語:lindeworm

- 古ノルド語:linnormr

- 古スウェーデン語:lindormber

ゲルマン民族の竜の概念の変遷

ドイツの民俗学者ヴィル=エーリヒ・ポイカートによれば、ドイツにおけるドラゴン(ドイツ語:drache)は8世紀以前に伝わった外来の概念だといいます。

ゲルマン民族にもともと知られていたのは地を這う怪蛇でした。

これが南方由来の空を飛ぶ竜と同一視されるようになったのは、15〜16世紀頃のことなんです。

北欧の竜の伝統

北欧では、元々翼のある竜は知られていませんでした。

ルーン文字が刻まれた石碑に描かれた英雄シグルズ(ジークフリート)の竜退治の場面でも、竜は巨大な蛇の姿で表現されています。ドイツの『ニーベルンゲンの歌』でも同様です。

つまり、北欧の伝統的なドラゴンは蛇型だったんですね。

デンマーク語やスウェーデン語の「lindorm(レンオアム/リンドルム)」は、外来語の「drage(ドラーゲ、dragon相当)」とは異なり、スカンディナヴィア本来の竜なのです。

菩提樹との関係

スウェーデンの伝承では、リンドヴルムの卵は菩提樹(スウェーデン語:lind)の樹皮の下に産み付けられるといいます。

このため、「lind(菩提樹)」という語が名前の由来だという説もあります。

孵化した子蛇は、樹から離れて岩場に住み着くんです。

紋章への使用

中世以降、リンドヴルムはヨーロッパ各地の紋章に頻繁に描かれるようになりました。

19世紀のイギリスの考古学者チャールズ・ブーテルによれば、紋章学におけるリンドヴルムは基本的に「翼のないドラゴン」とされました。

一方、ドイツの歴史家マクシミリアン・グリッツナーは「4本足のドラゴン」(通常は2本足)と定義しました。

このため、翼のないもの、翼があるもの、前脚だけのもの、四肢があるものなど、様々なバリエーションの紋章が存在します。

紋章における象徴的意味は、「雄々しさ」「敵への容赦のなさ」でした。

関連する竜の種類

リンドヴルムから派生した、または関連する竜の種類がヨーロッパ各地にあります。

関連するドラゴン

- ギーヴル(Guivre):フランスの翼のある竜

- ワイバーン(Wyvern):イギリスの二本足で翼を持つ竜

- タッツェルヴルム(Tatzelwurm):アルプス地方の翼のない二足竜

- ナッカー(Knucker):イングランドの翼のない竜

これらの名前は、最終的にはラテン語の「vīpera(毒蛇)」に由来しています。

まとめ

リンドヴルムは、ヨーロッパ各地で多様な姿と性質を持つドラゴンとして語り継がれてきました。

重要なポイント

- ドイツと北欧に伝わる伝説上のドラゴン

- 地域によって姿が大きく異なる(北欧は蛇型、ドイツは翼と前脚を持つ)

- 稲光や流星はリンドヴルムの光だと信じられた

- 宝の上に横たわって財宝を増やす能力を持つ

- 善良なリンドヴルム(呪われた王子)と悪いリンドヴルム(人食い怪物)の二種類

- 中世の紋章に頻繁に使われ、雄々しさを象徴

- 名前はゲルマン語で「しなやかな蛇」を意味する

- 15〜16世紀に地を這う蛇と空飛ぶ竜が同一視されるようになった

リンドヴルムの伝説は、ゲルマン民族本来の蛇信仰と、南方から伝わったドラゴンの概念が融合して生まれました。

地域ごとに独自の発展を遂げ、時には恐ろしい怪物として、時には呪われた王子として、ヨーロッパの人々の想像力を刺激し続けてきたのです。

夜空を流れる流星を見たとき、古代の人々がリンドヴルムの姿を思い浮かべたように、私たちも伝説の世界に思いを馳せてみるのも面白いかもしれませんね。