冬の夜空を見上げると、3つの明るい恒星が形作る巨大な三角形を見つけることができます。これが「冬の大三角」です。

この美しい天体パターンは、ベテルギウス(オリオン座)、シリウス(おおいぬ座)、プロキオン(こいぬ座)という3つの一等星で構成されています。天文学の入門として最適な観測対象となっているのです。

これらの星々は、単に明るいだけではありません。それぞれが宇宙の異なる物語を私たちに語りかけています。

3つの主役星の特徴と所属する星座

ベテルギウス:赤色超巨星の巨人

オリオン座の左肩(私たちから見ると右側)で赤く輝くベテルギウスは、太陽の約764倍という途方もない大きさを持つ赤色超巨星です。

もし太陽の位置にベテルギウスを置いたら、その表面は木星の軌道近くまで達してしまいます。表面温度は約3,600K(ケルビン)と、恒星としては比較的低温です。それでも鉄を瞬時に蒸発させるほどの熱さがあります。

ベテルギウスが赤く見える理由

この「低い」表面温度が原因です。熱した鉄が最初は赤く、さらに熱すると白く光るのと同じ原理で、恒星の色も温度を表しています。

距離は地球から約548~640光年。その光は織田信長が生きていた頃に星を出発したものが、今私たちの目に届いているのです。

シリウス:全天一の輝き

おおいぬ座の首元で青白く輝くシリウスは、視等級マイナス1.46等という圧倒的な明るさで、夜空で最も明るい恒星として君臨しています。

地球からわずか8.6光年という近さも、その輝きの理由の一つ。表面温度は約10,000Kと高温で、そのため青白く輝いて見えます。

連星系としてのシリウス

実はシリウスは連星系です。主星のシリウスAの周りを、地球サイズほどの白色矮星シリウスBが50年周期で公転しています。

シリウスBは太陽の60%の質量を地球程度の大きさに圧縮した、信じられないほど高密度な天体。角砂糖一個分の物質が約1トンもの重さになります。

プロキオン:進化の途上にある星

こいぬ座で輝くプロキオンは、全天で8番目に明るい恒星。黄白色の光を放っています。

地球から11.46光年の距離にあり、シリウス、ケンタウルス座α星系に次いで近い、肉眼で見える恒星の一つです。表面温度は約6,500Kで、太陽より少し熱い程度。

進化する星

プロキオンは現在、主系列星から準巨星へと進化しつつある段階にあります。今後1,000万年から1億年の間に赤色巨星へと変化していくと考えられています。

プロキオンもまた連星系で、伴星のプロキオンBは白色矮星です。

日本での観察方法:初心者でも見つけられる

最適な観察時期と時間

冬の大三角を観察するベストシーズンは12月から2月です。特に1月は、午後7時頃から深夜まで、南の空の見やすい位置に輝いています。

月別の観察ガイド

- 12月:午後7時~11時頃、南東の空

- 1月:午後7時~深夜、南の空(最も観察しやすい)

- 2月:午後7時半~11時半頃、南~南西の空

- 3月:午後8時~10時頃、西の空

見つけ方のコツ

ステップ1:オリオン座の三つ星を探す

まず南東から南の空を見上げ、等間隔に並ぶ3つの明るい星を探します。

これがオリオン座の「三つ星」(ベルト)で、日本では「みつぼし」と呼ばれています。串団子のように見える特徴的な配列です。

ステップ2:ベテルギウスを見つける

三つ星から左上を見ると、赤みがかった明るい星が見えます。これがベテルギウスです。オリオン座の「左肩」にあたる位置にあります。

ステップ3:シリウスを見つける

三つ星から左下に視線を移すと、ひときわ明るく青白く輝く星が見えます。

これが全天で最も明るい恒星シリウス。その輝きは他の星とは一線を画し、すぐに見分けがつきます。

ステップ4:プロキオンで三角形を完成

シリウスから左上、またはベテルギウスから左を見ると、白く輝く明るい星があります。

これがプロキオンで、3つの星がほぼ正三角形を描きます。

都市部での観察

東京や大阪などの大都市でも、冬の大三角は問題なく観察できます。

これらの星は全て一等星以上の明るさを持つため、街の光害を突き抜けて見ることができるのです。特にシリウスは圧倒的な明るさで、都心でも容易に見つけられます。

観察のコツ

直接的な街灯から離れた場所を選びましょう。

- 公園

- 河川敷

- 建物の屋上

などがおすすめです。

天文学的な詳細:宇宙のスケールを理解する

星の明るさ(等級)の不思議

天文学では星の明るさを「等級」で表しますが、この数字は少し特殊です。数字が小さいほど明るいという、ゴルフのスコアのような仕組みになっています。

冬の大三角の明るさ

- シリウス:マイナス1.46等(マイナスがつくほど明るい!)

- プロキオン:0.34等

- ベテルギウス:0.5等(変光するため0.0~1.6等の間で変化)

これらの数値は「視等級」といい、地球から見た明るさを表します。

一方、「絶対等級」は、全ての星を同じ距離(32.6光年)に置いたときの明るさ。星の本当の明るさを比較できます。

光年という宇宙の物差し

光年とは、光が1年間に進む距離のことで、約9.5兆キロメートルです。

光は秒速30万キロメートルという、宇宙で最も速いスピードで進みます。

冬の大三角の距離

- シリウスまで8.6光年 → 今見ている光は8年半前のもの

- プロキオンまで11.46光年 → 約11年半前の姿

- ベテルギウスまで約550光年 → 戦国時代の光が今届いている

もし地球が直径1センチのビー玉だとすると、シリウスまでの距離は約800キロメートル。東京から広島くらいの距離に相当します。

星の大きさ比較

太陽を基準(1倍)とすると:

- ベテルギウス:直径は太陽の約764倍(太陽系の木星軌道まで届く巨大さ)

- シリウス:直径は太陽の1.7倍

- プロキオン:直径は太陽の2倍

もし太陽がバスケットボールだとすると、シリウスは少し大きめのバスケットボール、プロキオンは大きなビーチボール。

そしてベテルギウスは直径180メートルもの巨大な球体になります!

冬の大三角から広がる天体観測の世界

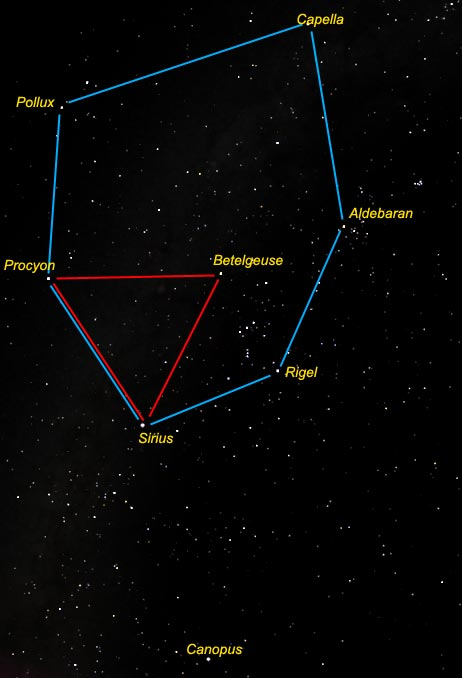

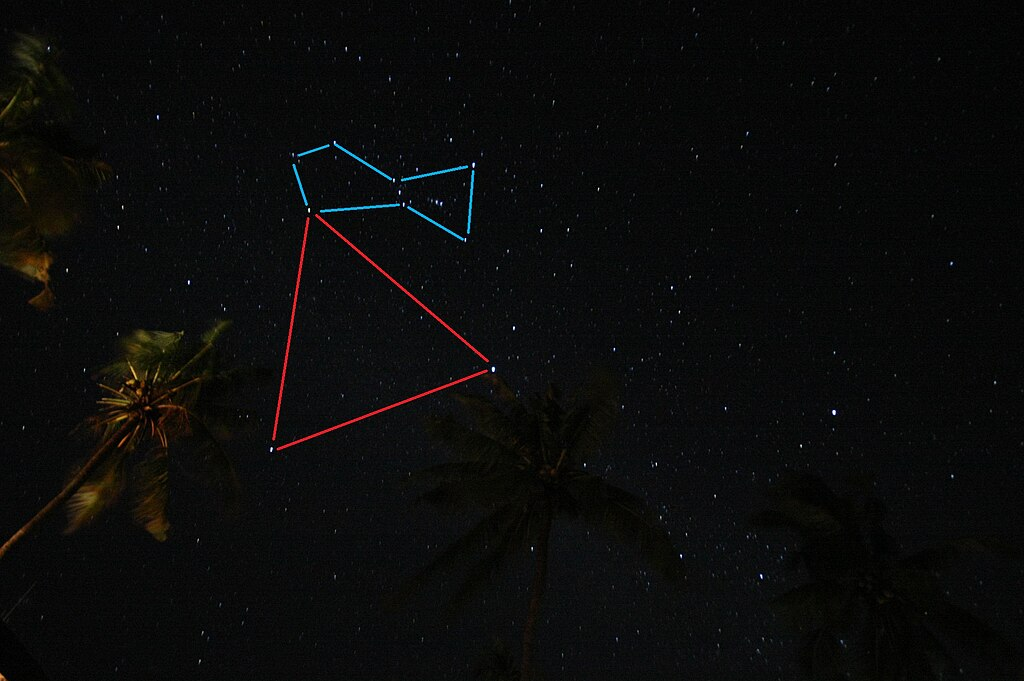

冬の大六角形(冬のダイヤモンド)

冬の大三角は、さらに大きな「冬の大六角形」の一部でもあります。

以下の6つの一等星が作る巨大な六角形は、冬の夜空の約3分の1を占める壮大なパターンです。

- シリウス

- プロキオン

- ポルックス(ふたご座)

- カペラ(ぎょしゃ座)

- アルデバラン(おうし座)

- リゲル(オリオン座)

周辺の見どころ天体

オリオン大星雲(M42)

オリオン座の三つ星の下、「小三つ星」の位置にある星雲です。肉眼でもぼんやりとした雲のように見えます。

ここは恒星が生まれている「星のゆりかご」。地球から約1,340光年離れた場所にあります。

プレアデス星団(すばる)

おうし座にある美しい星団で、日本では「すばる」として親しまれています。

肉眼では6~7個の星が見え、双眼鏡を使うと青白い宝石を散りばめたような美しい光景が広がります。

ヒアデス星団

おうし座の顔の部分を形作るV字型の星団。地球から最も近い散開星団の一つです(153光年)。

他の季節の大三角との比較

夏の大三角(ベガ、アルタイル、デネブ)は冬の大三角より大きく、天の川を背景に輝きます。

春の大三角(アークトゥルス、スピカ、デネボラ)も冬の大三角より大きめです。

冬の大三角は最もコンパクトですが、構成する星の明るさは季節の大三角の中で最も明るいという特徴があります。

文化と歴史に刻まれた3つの星

日本の伝統的な呼び名

オリオン座のベテルギウスとリゲルには、日本独特の呼び名があります。

ベテルギウスは「平家星」、リゲルは「源氏星」と呼ばれ、平安時代末期の源平合戦になぞらえられました。赤い平家星と白い源氏星が、それぞれの軍の旗の色を表しているのです。

オリオン座全体は「つづみぼし」(鼓星)とも呼ばれます。その形が和楽器の鼓に似ていることからこの名前がつきました。

また、三つ星は農業の目安として使われ、「みつぼし」が西に傾く頃が稲作の始まりを告げる合図とされていました。

世界各地の神話と伝承

ギリシャ神話

オリオンは海神ポセイドンの息子で、優れた狩人として知られていました。彼の死後、女神アルテミスの願いにより天に上げられ星座となりました。

おおいぬ座とこいぬ座は、オリオンの忠実な猟犬として、今も主人に従って天を駆けています。

古代エジプト

シリウスは女神ソプデトと同一視され、その出現はナイル川の氾濫を予告する重要な暦の指標でした。エジプト人にとってシリウスは、農業と文明の維持に欠かせない星だったのです。

中国

オリオン座は「参宿」(しんしゅく)と呼ばれ、二十八宿の一つとして重要な位置を占めていました。三つ星は「参」の文字の由来にもなっています。

航海と農業での利用

これらの星は古くから航海の目印として使われてきました。

特にシリウスは、ポリネシア人が太平洋を航海する際の重要な道しるべ。また、多くの文化で農業暦の基準として使われ、種まきや収穫の時期を知らせる役割を果たしていました。

最新の天文学的発見:2025年の新知見

ベテルギウスの「相棒」発見

2024年から2025年にかけて、天文学界に衝撃が走りました。ベテルギウスに伴星が存在することが確認されたのです。

「ベテルバディ」という愛称で呼ばれるこの星は、太陽の約1.5倍の質量を持ちます。約6年周期でベテルギウスの周りを公転しています。

この発見により、ベテルギウスが超新星爆発を起こす時期の予測が大きく変わりました。以前は「数万年以内」とされていましたが、伴星の存在により「数十万年後」という、より長い時間スケールになる可能性が高まりました。

2019-2020年の「大減光」の謎が解明

2019年末から2020年初頭にかけて、ベテルギウスが通常の60%まで暗くなる「大減光」現象が起きました。

世界中で「もうすぐ超新星爆発か?」と話題になりましたが、研究の結果、これは巨大な表面質量放出によるものだと判明しました。

ベテルギウスは文字通り星の表面から大量の物質を「噴き出し」、それが冷えて塵となり、星からの光を遮ったのです。この現象は、巨星が質量を失うメカニズムを理解する上で貴重な観測データとなりました。

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による新発見

2023年から2024年にかけて、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)がベテルギウスの詳細な観測を行いました。

星の表面に巨大な対流セル(地球と太陽の距離に匹敵する大きさの「泡」)が存在することを確認。これらの対流セルは、星の内部から表面へエネルギーを運ぶ重要な役割を果たしています。

ガイア衛星による精密測定

欧州宇宙機関のガイア衛星は、恒星までの距離を前例のない精度で測定しています。

シリウスまでの距離は8.709±0.005光年と、誤差わずか0.05%という驚異的な精度で確定しました。また、これまで知られていなかった多くの連星系や星団も発見されています。

まとめ:宇宙への扉を開く3つの星

冬の大三角は、単なる美しい星のパターンではありません。

それは宇宙の多様性を示す生きた教科書であり、人類の文化と歴史が刻まれた天体遺産です。

3つの星が語る物語

- 赤色超巨星のベテルギウスは、大質量星の劇的な最期を予感させます

- 青白く輝くシリウスは、恒星の若々しい輝きを見せてくれます

- 黄白色のプロキオンは、太陽のような星の未来の姿を教えてくれます

これら3つの恒星は、それぞれが異なる進化段階にあり、宇宙における星の一生を私たちに語りかけているのです。

天体観測への第一歩

天体観測を始めたい人にとって、冬の大三角は最高の出発点です。

- 肉眼で簡単に見つけることができる

- 都市部でも観察可能

- そこから無限に広がる宇宙の物語への入り口となる

双眼鏡があれば、さらに多くの星々や星雲、星団を楽しむことができます。

今夜、空を見上げてみよう

今夜、暖かい服を着て外に出て、南の空を見上げてみてください。

そこには、数百光年の彼方から届く3つの宝石の光が、あなたを宇宙の神秘へと誘っています。それぞれの星の光は、異なる時代に星を出発したもの。私たちは文字通り「過去からのメッセージ」を受け取っているのです。

冬の大三角を通じて、宇宙の壮大さ、恒星の多様性、そして私たち人類と星々との深いつながりを感じてください。

これらの星は、何千年もの間、人類の想像力を刺激し、科学の発展を促し、文化を豊かにしてきました。そして今も、最新の宇宙望遠鏡によって新たな発見がもたらされ続けています。

星を見上げることの意味

星を見上げることは、次のようなことを意味します。

- 宇宙における私たちの位置を理解する

- 科学的な好奇心を育む

- 人類共通の遺産を受け継ぐ

冬の大三角は、その素晴らしい旅の第一歩となることでしょう。