海辺で見かけるサザエが、もし妖怪に変化したらどんな姿になると思いますか?

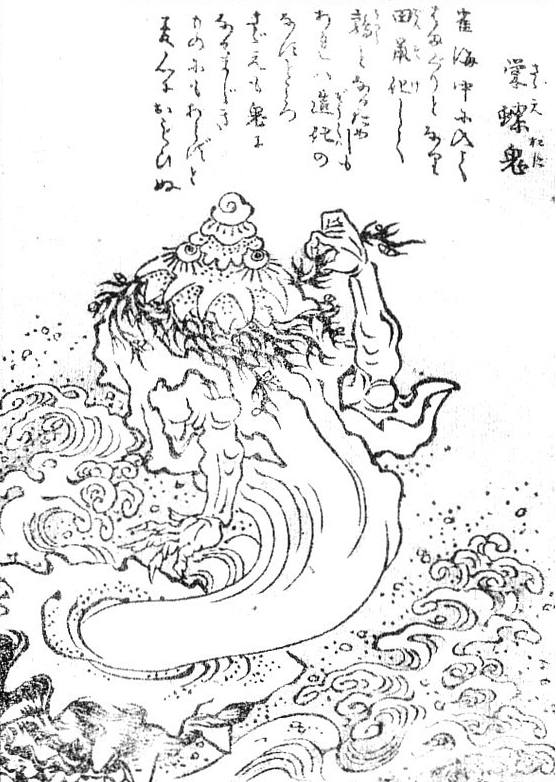

江戸時代の絵師・鳥山石燕(とりやませきえん)は、そんな想像を形にして「栄螺鬼(さざえおに)」という妖怪を描きました。

普段食卓に並ぶサザエが恐ろしい妖怪になるなんて、ちょっと不思議な感じがしますよね。

この記事では、貝の妖怪「栄螺鬼」の正体と、その奇妙な姿や言い伝えについて詳しくご紹介します。

概要

栄螺鬼(さざえおに)は、江戸時代の妖怪絵師・鳥山石燕が描いたサザエの妖怪です。

石燕の妖怪画集『百器徒然袋(ひゃっきつれづれぶくろ)』に登場し、日本の海の妖怪として知られています。

石燕は中国の古典『礼記(らいき)』にある「スズメが海に入ってハマグリになる」という不思議な話から着想を得て、「それならサザエだって鬼になることもあるだろう」と考えてこの妖怪を創作したんです。

つまり、栄螺鬼は石燕の想像力から生まれた創作妖怪なんですね。

姿・見た目

栄螺鬼の姿は、一言でいえば**「人間とサザエが合体したような姿」**です。

石燕の絵では、次のような特徴が描かれています。

栄螺鬼の身体的特徴

- 人間のような両腕がサザエから生えている

- 貝の蓋(ふた)の部分に目がついている

- サザエの殻はそのまま残っている

- 全体的にサザエの形を保っている

見た目はグロテスクというよりも、どこか滑稽で不思議な印象を受けます。

また、『百鬼夜行絵巻』という別の絵巻物には、栄螺鬼がハマグリの子供の妖怪の手を引く様子も描かれているんです。貝の妖怪同士が仲良くしている姿は、ちょっと微笑ましいかもしれません。

特徴

栄螺鬼の行動や能力については、実は明確な記録がほとんどありません。

石燕の原典では、姿は描かれているものの、どんな悪さをするのか、どんな力を持っているのかは説明されていないんです。

ただし、昭和以降に作られた物語では、こんな特徴があるとされています。

後世に付け加えられた特徴

- 美しい女性に化ける能力がある

- 海辺や海上に現れる

- 人間をだます知恵がある

- 長い年月を生きたサザエが変化したもの

これらの特徴は、他の海の妖怪や変化(へんげ)の妖怪からの影響を受けて、後から付け加えられた可能性が高いんです。

伝承

栄螺鬼にまつわる言い伝えは、主に昭和時代以降に記録されたものが中心です。

房総半島の伝承

千葉県の房総半島では、一人旅の女性が宿を借りに来たら要注意だったそうです。

なぜなら、その女性の正体が栄螺鬼かもしれないから。

栄螺鬼に化けた女性を泊めてしまった家は、亭主を取られる(殺されるか、魅了されてしまう)と恐れられていました。

紀伊国(和歌山県)の伝承

和歌山県の波切(なみきり)には、もっと恐ろしい話が残っています。

海賊と栄螺鬼の物語

- 海賊たちが海で溺れている美女を発見

- 下心を持って助け上げる

- 海賊たちが女性を襲う

- 実は女性は栄螺鬼の化身だった

- 栄螺鬼が海賊たちに仕返しをする

- 海賊たちは莫大な黄金を払って許しを請う

この話は、悪いことをした者には報いがあるという教訓的な物語として語り継がれています。

ただし、これらの伝承は石燕の時代には存在しなかった可能性が高く、後世の創作である可能性もあることは覚えておいてください。

まとめ

栄螺鬼は、江戸時代の絵師・鳥山石燕の想像力から生まれたユニークな貝の妖怪です。

重要なポイント

- 鳥山石燕が創作したサザエの妖怪

- 人間の腕と目を持つ奇妙な姿

- 中国の古典から着想を得た創作妖怪

- 女性に化けるという伝承は後世の付け加え

- 海辺に現れて人間を騙すとされる

身近な食材であるサザエが妖怪になるという発想は、日本人の豊かな想像力を物語っています。

海の幸に感謝しながら、時には栄螺鬼のような不思議な存在に思いを馳せるのも面白いかもしれませんね。