光に「明かり」と「暗がり」を同時に作る不思議な実験を知っていますか?

200年以上前、この実験が物理学の常識を覆しました。 トーマス・ヤングが1801年に行った二重スリット実験は、光が波であることを証明し、後に量子力学の誕生につながる重要な発見となったんです。

この実験は現在でも最先端の研究で使われています。 光ファイバー通信から医療画像診断まで、私たちの日常生活を支える技術の基礎となっているんですよ。

トーマス・ヤング:13の言語を操る天才科学者

驚異的な多才ぶり

トーマス・ヤング(1773年6月13日〜1829年5月10日)は、イギリスのサマセット州ミルバートンに生まれた博学者でした。

14歳までに何をマスターしていたと思いますか? なんと11以上の言語を習得していたんです。

- ギリシャ語

- ラテン語

- フランス語

- イタリア語

- アラビア語

- トルコ語 その他にも多数!

後に「インド・ヨーロッパ語族」という用語を作った言語学者でもありました。

幅広い分野での革新的な業績

彼の多才さは驚異的でした。

視覚研究での功績

- 乱視を初めて科学的に説明

- 三色視覚理論(ヤング・ヘルムホルツ理論)を提案

材料力学での貢献 弾性率を表す「ヤング率」を導入。 今でも工学で使われています。

エジプト学での偉業 エジプトのロゼッタ石の解読にも重要な貢献をしました。 1814年までに民衆文字(デモティック)の完全な翻訳を成し遂げ、象形文字解読への道を開いたんです。

光学研究への転換

光学研究に転じたのは1801年、28歳の時でした。

主な出来事:

- 同年5月:王立協会で「光と色の理論について」を発表

- 1803年11月24日:有名な干渉実験を公開

この実験により、当時150年以上も支配的だったニュートンの光粒子説に挑戦することになったのです。

実験の時代背景:ニュートンへの挑戦は「考えられない」時代

1800年代初頭のイギリス

どんな時代だったのでしょうか?

産業革命の真っ只中で、蒸気機関の発達により急速な工業化が進んでいました。 同時に、1803年から1815年まで続いたナポレオン戦争により、成人男性の4人に1人が軍服を着ていた可能性があるほど、国家総動員体制にあったんです。

科学界の絶対的権威

科学界では、アイザック・ニュートンの光粒子説が絶対的な権威として君臨していました。

ニュートンの考え:

- 光は「光粒子(コーパスクル)」という小さな粒子でできている

- 直線的に進む

- 反射や屈折を説明できる

ニュートンの巨大な名声により、疑問を持つことさえ「考えられない」状況でした。

勇敢な挑戦者

一方、オランダのクリスティアーン・ホイヘンスは1678年に光の波動説を提唱していました。 でも、数学的厳密さを欠き、ニュートンの権威に押されて受け入れられていませんでした。

ヤングはこう述べています: 「ニュートンの名前をどれほど尊敬していても、彼が間違いを犯さなかったと信じる義務はない」

勇敢にも定説に挑戦したんですね。

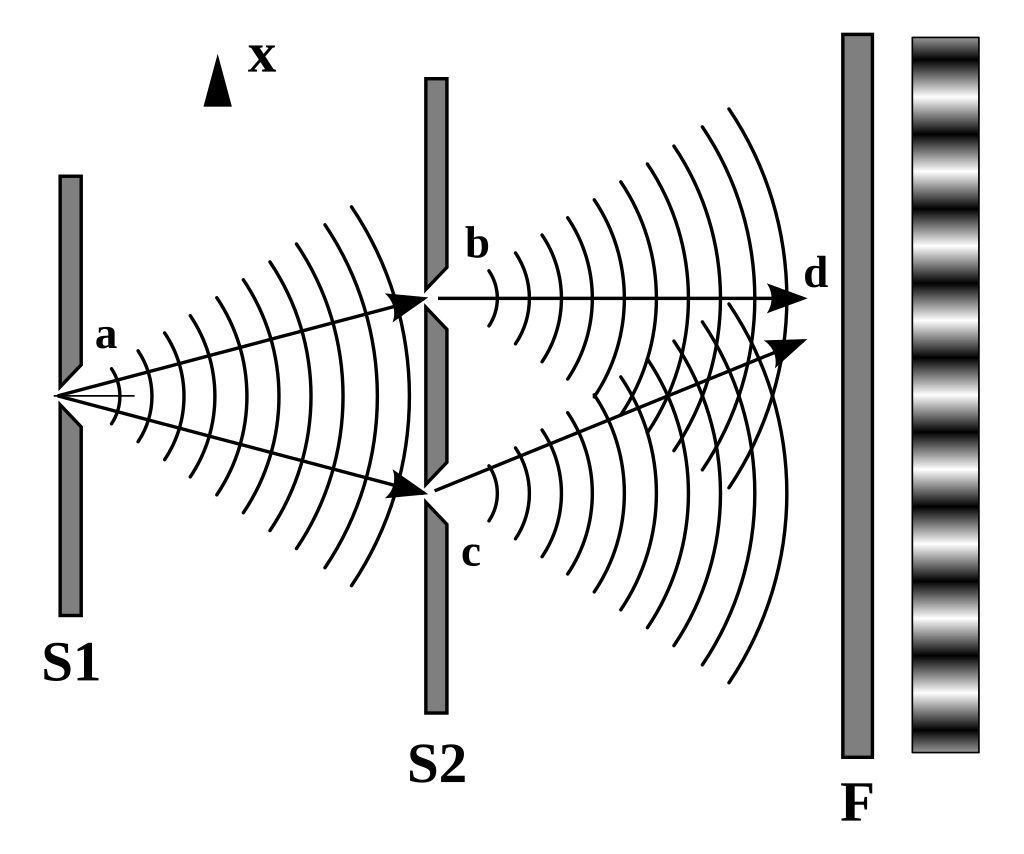

実験装置と方法:太陽光で作る驚異の干渉パターン

シンプルな実験装置

ヤングの実験装置は驚くほどシンプルでした。

レーザーのない時代、彼はどうしたでしょうか? 太陽光を使って巧妙な3段階のセットアップを考案したんです。

第1段階 窓のシャッターに開けた小さな穴から太陽光を通す

第2段階 この光を単一の狭いスリットに通して「コヒーレント光」を作る (コヒーレント光とは、位相の揃った光のことです)

第3段階 このコヒーレント光を2つの近接したスリットに通す

実験の工夫

最初の実験では、面白い方法も使いました。 「幅約1/30インチのカード」を光線の中に立てて、光を2つに分ける方法です。

スリットの間隔は光の波長程度(1mm以下)。 当時の技術では、機械的に精密なスリットを作ることが困難でした。

困難な条件:

- 振動や空気の流れを制御する方法がない

- 温度変化も制御できない

- 観察は肉眼で行う

- 記録は手動

それでも実験を成功させたんです。

観察された現象:光+光=暗闇という衝撃

予想外の結果

実験の結果は驚くべきものでした。

粒子説が正しければ、どうなるはずだったでしょうか? スクリーン上には2つの明るい線が現れるはずでした。

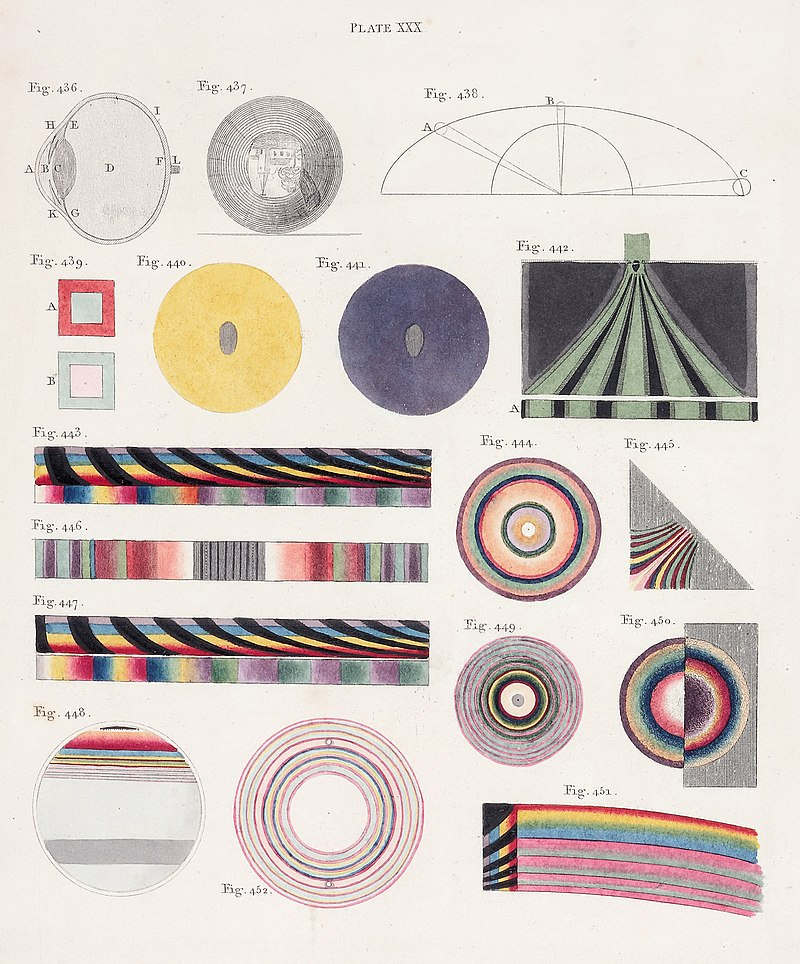

しかし実際に観察されたのは… **明暗が交互に並ぶ美しい縞模様(干渉縞)**だったんです!

ヤングの詳細な観察

ヤングは以下の重要な観察を行いました:

スリットが大きく離れている時 2つの重なった光の斑点

スリットを小さくして近づけた時 暗い領域で分離された明瞭な色付きの帯

縞の特徴

- 等間隔

- 中央の明るい縞に対して対称的

- 白色光を使うと虹色の縞が現れる

波長の定量的測定

さらに重要なことに、ヤングは光の波長を定量的に測定することに成功しました。

測定結果:

- 紫色の光:約400ナノメートル

- 赤色の光:約800ナノメートル

これらの値は現代の測定値と驚くほど一致していました。 すごいですよね!

光の波動説を証明した意義:粒子説の崩壊

なぜ画期的だったのか

ヤングの実験が画期的だった理由を知っていますか?

干渉パターンが波でしか説明できないことを示したからです。

波の性質:

- 山と山が重なれば強め合う(建設的干渉)

- 山と谷が重なれば打ち消し合う(破壊的干渉)

これが明暗の縞模様を作る原理なんです。

粒子説では説明できない

粒子なら、どうなるでしょう? 単純に2つの明るい線ができるだけです。

しかし波なら、2つのスリットから出た波が重なり合います。 場所によって強め合ったり弱め合ったりして、観察された縞模様を作ることができるんです。

これは150年以上続いたニュートンの光粒子説の終焉を意味しました。

科学界の反応:「光+光=暗闇は不条理」

激しい反発

当初、ヤングの発見はどう受け止められたでしょうか? 激しい反発を受けたんです。

イギリスの科学者の大部分の反応: 「ニュートンに反対することは考えられない」

1803年から1804年にかけて、エディンバラ・レビュー誌は匿名の攻撃記事を掲載。 干渉を「不条理」で「最も理解不能な仮説の一つ」と酷評しました。

受け入れられなかった理由

批判者たちは特に何を受け入れられなかったのでしょう? 「光と光を足すと暗闇になる」という破壊的干渉の概念でした。

常識では考えられませんよね。

潮目の変化

しかし、状況は変わり始めます。

フランスの物理学者オーギュスタン・フレネルが1816年から独立して波動理論の数学的基礎を築き始めました。

重要な出来事:

- 1819年:フレネルがフランス科学アカデミー賞を受賞

- ポアソンの斑点実験で理論の予測が確認

- 1825年以降:パリでは議論は終息

- 1830年代後半:「ほぼ全会一致の承認」を得る

決定的な証明

1850年、フーコーとフィゾーが重要な実験を行いました。

光は水中で空気中より遅く進むことを実験的に確認。 これはニュートンの予測と逆の結果でした。

波動説は決定的に証明されたんです。

現代物理学への影響:量子力学の扉を開く

新たな意味を持つように

ヤングの実験は、現代物理学において新たな意味を持つようになりました。

20世紀に入り、どんな概念が確立されたでしょうか? **光が波でもあり粒子でもある「波動粒子二重性」**という概念です。

量子力学との深い関連

現代の実験で分かった驚くべき事実があります。

一度に1個の光子や電子を送っても干渉縞が現れるんです!

最新の実験結果:

- 2025年MIT:個々の原子をスリットとして使い、単一光子の散乱で量子予測を原子精度で確認

- 2019年:2000個の原子からなる巨大分子(25,000ダルトン)でも干渉を観測

観測の不思議

さらに驚くべきことがあります。

どちらのスリットを通ったか観測しようとすると… 干渉縞が消えてしまうんです!

これは「観測が現実を変える」という量子力学の核心的な謎を示しています。

日常生活での応用:身近な技術の基礎

光ファイバー通信

2024年、ノースウェスタン大学の研究により画期的な成果が得られました。

量子信号と古典的信号が同じ光ファイバーで共存できることが実証されたんです。

成果の詳細:

- 30kmのファイバーで毎秒400ギガビットの通信

- 同時に量子テレポーテーションに成功

- 既存のインフラに量子通信を統合する道が開かれた

干渉の原理により、1本のファイバーで毎秒テラビット級のデータ伝送が可能になっています。

反射防止コーティング

メガネやカメラレンズの反射防止膜を知っていますか?

破壊的干渉で反射を打ち消す原理を使っているんです。

仕組み:

- 光の波長の1/4の厚さの薄膜

- 反射率を0.1%以下に抑える

使用例:

- スマートフォンの画面

- 太陽電池

- 望遠鏡

- あらゆる光学機器

医療画像技術

**光干渉断層撮影(OCT)**という技術があります。

低コヒーレンス干渉を使って、生体組織の高解像度断面画像を撮影します。

その他の医療技術:

- ホログラフィック顕微鏡:染色なしで生きた細胞の画像を取得

- レーザードップラー画像法:血流や組織の動きを測定

DVD/ブルーレイ技術

光ディスクの読み取りはどうやっているのでしょう?

レーザー光と表面パターンの干渉を利用して微小なピットを検出しています。

青色レーザーを使うブルーレイは、短い波長により高密度のデータ保存を実現しているんです。

類似実験と発展:電子から巨大分子まで

現代の発展的実験

年表で見る発展:

1961年 クラウス・イェンソンが初の電子二重スリット実験を実施

1989年 日立の外村彰らが単一電子の干渉を実証

2011年 430個の原子を持つ分子で干渉を観測

2019年 2000個の原子を持つ分子(記録更新)で量子干渉を確認

2024年 インペリアル・カレッジが「時間の中のスリット」を作る実験に成功

2025年 MITが個々の原子をスリットとして使う理想化された実験を実現

これらの実験は何を示しているでしょうか? 量子力学が原子や分子のような微小な世界だけでなく、より大きなスケールでも働くことを示しています。

中学生にも分かる簡単な説明方法

水の波で理解する干渉

最も効果的な説明方法を紹介します。

プールや池の水面の波を使うんです。

実験してみましょう:

- 2つの石を同時に水に落とす

- それぞれから円形の波が広がる

- 波が重なる場所を観察

結果:

- 山と山が重なれば→大きな波

- 山と谷が重なれば→平らになる

光も同じように、2つのスリットから出た波が重なり合って、明るい場所と暗い場所のパターンを作るんです。

身近な現象との関連

日常生活で見られる干渉現象:

シャボン玉の虹色 薄い膜の表と裏で反射した光が干渉して色が見える

CDの虹色 細かい溝による光の干渉で虹色に輝く

水たまりの油膜 油の薄い層での干渉により虹色の模様ができる

クジャクの羽 微細構造による干渉で美しい色を作る

簡単な家庭実験

自宅でできる実験を紹介します!

実験1:髪の毛とレーザーポインター 髪の毛を1本ピンと張ってレーザー光を当てると、壁に干渉パターンが現れる

実験2:CDと太陽光 古いCDに太陽光を当てて虹色のパターンを観察

実験3:シャボン玉 窓際でシャボン玉を作り、膜の厚さが変わると色が変化する様子を観察

実験4:スマートフォンのカメラ 懐中電灯と髪の毛で壁にパターンを作る

なぜこの実験が重要なのか

ヤングの実験の重要性を知っていますか?

「観察の仕方で結果が変わる」という量子力学の不思議を最もシンプルに示す実験なんです。

どういうことでしょう?

- 光を粒子として検出しようとすると→波のパターンが消える

- 波として扱うと→粒子の性質が隠れる

この発見は、私たちの世界の本質が思っていたよりずっと不思議であることを教えてくれます。

結論:200年を超えて輝き続ける発見

トーマス・ヤングの二重スリット実験。 太陽光と手作りのスリットという簡素な装置から始まりました。

何を成し遂げたでしょうか?

- 光の波動性を証明

- ニュートンの粒子説を覆す

- 当初は激しい反発を受ける

- 最終的に光学の基礎を確立

- 後の量子力学への道を開く

現在この実験は、私たちの生活を支える技術の基礎となっています:

- 光ファイバー通信

- 医療画像診断

- 量子コンピューター

2025年の最新実験では、原子レベルの精度で量子現象を検証。 量子通信と古典通信の統合など、新たな技術革新を生み出し続けています。

中学生でも理解できる水の波のアナロジーから、最先端の量子技術まで。 この実験は科学の美しさと不思議さを教えてくれる、物理学史上最も重要な実験の一つなんです。