顔認証でスマホのロックを解除したり、写真アプリが自動的に「犬」や「花」を認識して分類したり。 YouTubeが次に見たい動画をピタリと当てたり、Siriが話しかけた言葉を理解したり。

これらすべての裏側で働いているのが、ディープラーニングという技術です。

「ディープラーニング」や「ニューラルネットワーク」という言葉を聞くと、なんだか難しそうに感じますよね。 でも実は、その基本的な考え方は意外とシンプル。

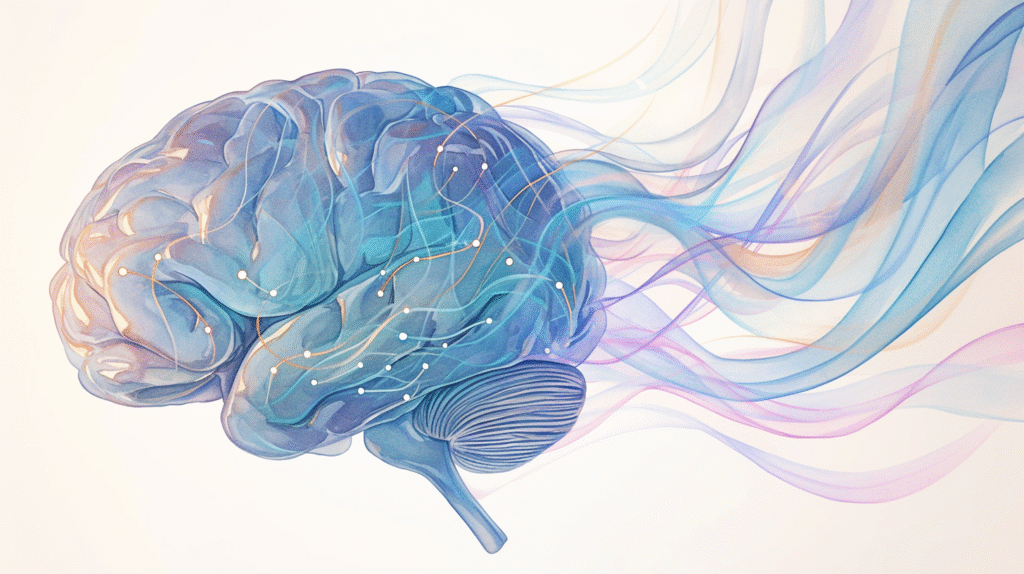

人間の脳の仕組みをマネして、コンピュータに「学習する力」を与える技術なんです。

この記事を読み終わる頃には、AIがどうやって猫と犬を見分けているのか、なぜ囲碁の世界チャンピオンに勝てたのか、そして将来どんなことができるようになるのか、すべてが分かるようになりますよ。

ニューラルネットワークとは?脳の仕組みをマネした計算方法

人間の脳をコンピュータで再現する挑戦

人間の脳には、約1000億個の神経細胞(ニューロン)があります。

これらのニューロンは互いにつながって、情報を伝え合っています。

たとえば、熱いものに触れた時のことを考えてみましょう。

- 手の神経が「熱い!」という信号を送る

- その信号が次々と神経を伝わっていく

- 脳が「危険だ!」と判断

- 「手を引っ込めろ!」という命令が筋肉に伝わる

この一連の流れが、わずか0.1秒で起きるんです。

ニューラルネットワークは、この脳の仕組みをコンピュータ上で再現したもの。

コンピュータの中に「人工ニューロン」をたくさん作って、それらをつなげることで、人間のような判断ができるようにしたんです。

具体例で理解する:猫の写真を認識する仕組み

猫の写真を見せたとき、ニューラルネットワークはこんな風に働きます。

第1層(入力層):画像を数字に変換

- 写真を細かいマス目(ピクセル)に分解

- 各マスの明るさを0〜255の数字で表現

- 100×100ピクセルなら、1万個の数字になる

第2層(隠れ層):特徴を見つける

- エッジ(輪郭)を検出するニューロン

- 丸い形を見つけるニューロン

- 縞模様を認識するニューロン

第3層(隠れ層):もっと複雑な特徴を組み合わせる

- 「丸い形」+「縞模様」=「目かもしれない」

- 「三角形」+「上部にある」=「耳かもしれない」

第4層(出力層):最終判断

- すべての特徴を総合して「猫度:85%」「犬度:10%」「その他:5%」

このように、簡単な特徴から複雑な特徴へと、段階的に理解を深めていくんです。

ディープラーニングの「ディープ」って何が深いの?

層を重ねることで賢くなる

「ディープラーニング」の「ディープ(深い)」は、ニューラルネットワークの層の数が多いことを表しています。

- 昔のニューラルネットワーク:2〜3層

- 現在のディープラーニング:数十層〜数百層

層が深くなるほど、より複雑なパターンを理解できるようになります。

浅いネットワーク(2〜3層)でできること:

- 手書き数字の認識

- 簡単な分類(スパムメールの判別など)

深いネットワーク(10層以上)でできること:

- 顔認証

- 音声認識

- 自動運転

- 言語翻訳

- 画像生成

なぜ今になって急に発展したの?

実は、ニューラルネットワークの基本的なアイデアは1950年代からありました。

でも、2010年代になって急激に発展した理由が3つあります。

1. コンピュータの性能向上

特にGPU(グラフィックス処理装置)の活用。

ゲーム用に開発されたGPUが、たまたまディープラーニングの計算にピッタリだったんです。

2. ビッグデータの登場

インターネットやスマホの普及で、大量のデータが集まるように。

GoogleやFacebookには、何十億枚もの写真や動画が集まっています。

3. アルゴリズムの改良

「勾配消失問題」など、深い層での学習を妨げていた問題を解決する方法が見つかりました。

学習のプロセス:赤ちゃんが成長するように賢くなる

教師あり学習:正解を教えながら育てる

これは、親が子供に「これは犬だよ」「これは猫だよ」と教えるのと同じです。

訓練の流れ:

- 大量の猫の写真に「猫」というラベルを付ける

- 犬の写真には「犬」というラベルを付ける

- AIに写真を見せて予想させる

- 間違えたら「それは違うよ」と教える

- 正解に近づくように、内部の数値(重み)を調整

- これを何百万回も繰り返す

人間の子供なら数十枚の写真で覚えられますが、AIは数万〜数百万枚必要です。

その代わり、24時間休まず学習できるので、結果的に人間より速く習得できます。

教師なし学習:自分で規則を見つける

これは、子供が積み木で遊びながら、自然に「大きさ」や「形」の概念を理解するようなもの。

たとえば、大量の動物の写真を見せると、AIは勝手に「4本足グループ」「羽があるグループ」「小さいグループ」などに分類し始めます。

誰も「これが犬」と教えていないのに、似た特徴を持つものを自動的にグループ化するんです。

強化学習:試行錯誤で上達する

ゲームで遊びながら上手くなっていく過程と同じです。

囲碁AI「AlphaGo」の学習方法:

- 最初はランダムに石を置く

- 勝ったら「その手は良かった」と報酬

- 負けたら「その手は悪かった」と罰

- 自分自身と何百万回も対戦

- だんだん強くなっていく

人間なら一生かかっても打てない対局数を、AIは数日で経験できます。

身近な活用例:もうあなたも使っている!

スマートフォンの中のディープラーニング

顔認証(Face ID)

- 3万個の赤外線ドットで顔の立体構造を読み取る

- 髪型が変わっても、メガネをかけても認識

- 双子でも見分けられる精度(誤認率100万分の1)

カメラの被写体認識

- 人物、ペット、食べ物、風景を瞬時に判別

- 最適な撮影設定を自動調整

- ポートレートモードの背景ぼかし

音声アシスタント(Siri、Alexa)

- 方言やなまりも理解

- 文脈から意図を推測

- 自然な会話を生成

動画・音楽配信サービス

YouTube、Netflix、Spotifyのレコメンド

- 視聴履歴から好みを分析

- 似た趣味の人の行動パターンを参考に

- 見たことのない動画でも「きっと好き」を予測

実際、YouTubeの視聴時間の70%以上が、AIのレコメンドによるものだそうです。

医療分野での革命

画像診断支援

- レントゲンやCTスキャンから病変を検出

- 人間の医師が見逃しがちな初期がんも発見

- 診断精度は専門医と同等以上の場合も

創薬

- 新しい薬の候補物質を予測

- 副作用の可能性を事前に推定

- 開発期間を大幅に短縮

ただし、最終的な診断は必ず人間の医師が行います。 AIはあくまで「優秀な助手」という位置づけです。

自動運転技術

テスラのオートパイロット

- 8台のカメラで360度を監視

- 歩行者、自転車、他の車を識別

- 信号、標識、車線を認識

- 1秒間に2000回以上の判断

完全自動運転(レベル5)はまだ実現していませんが、高速道路での部分的な自動運転は実用化されています。

ディープラーニングの種類と得意分野

CNN(畳み込みニューラルネットワーク):画像のプロ

得意なこと:

- 画像認識、顔認証

- 物体検出(どこに何があるか)

- 画像分類(これは何か)

仕組みの特徴: 画像の一部分ずつをスキャンしながら特徴を抽出。 人間が「目→顔→人物」と認識するプロセスに似ています。

実例: Instagramの顔フィルター、Googleフォトの検索機能

RNN(再帰型ニューラルネットワーク):時系列データのプロ

得意なこと:

- 文章の理解と生成

- 音声認識

- 株価予測

- 天気予報

仕組みの特徴: 前の情報を記憶しながら処理。 「今日は」という言葉の後に「晴れ」が来やすいことを学習します。

実例: Google翻訳、音声入力機能

GAN(敵対的生成ネットワーク):創造のプロ

得意なこと:

- リアルな画像の生成

- 画風の変換

- 超解像(画質向上)

仕組みの特徴: 「偽物を作る係」と「本物か偽物か見破る係」が競い合いながら成長。 偽札犯と警察のいたちごっこのようなものです。

実例: 顔写真の老化・若返りアプリ、アニメ風変換フィルター

Transformer:最新の万能選手

得意なこと:

- 自然な文章生成(ChatGPT)

- 高精度な翻訳

- プログラムコードの生成

仕組みの特徴: 文章全体を同時に処理し、単語同士の関係性を理解。 「それ」が何を指すか、文脈から判断できます。

よくある誤解と本当のところ

誤解1:AIは意識や感情を持っている

真実: 現在のAIは、どんなに賢く見えても「計算」しているだけ。

ChatGPTが優しく返事をしても、それは「優しく返事をするパターン」を学習した結果です。

本当の意味での意識や感情はありません。

誤解2:AIがすぐに人間の仕事を全部奪う

真実: 確かに一部の単純作業は自動化されますが、新しい仕事も生まれています。

- AIトレーナー(AIを教育する人)

- AIエシックス専門家(AIの倫理を考える人)

- プロンプトエンジニア(AIへの指示を最適化する人)

産業革命の時も同じような心配がありましたが、結果的に新しい職業がたくさん生まれました。

誤解3:ディープラーニングは万能

真実: ディープラーニングにも苦手なことがあります。

- 少ないデータでの学習(人間なら数枚の写真で動物を覚えられる)

- 常識的な推論(水は下に流れる、など)

- 説明可能性(なぜその答えになったか説明できない)

誤解4:AIは必ず正しい答えを出す

真実: AIも間違えます。特に、学習データに偏りがあると、偏った判断をすることがあります。

たとえば、白人の顔ばかりで学習したAIは、他の人種の顔認識が苦手になることがあります。

実際に試してみよう:無料で使えるディープラーニング

すぐに体験できるサービス

Google Teachable Machine

- ブラウザ上で画像認識AIを作れる

- プログラミング不要

- 自分の手の形でじゃんけんAIを作ったり

Quick, Draw!(Google)

- 落書きを当てるゲーム

- あなたの絵をAIが認識

- 世界中の人の落書きデータで学習

ChatGPT(OpenAI)

- 自然な会話ができるAI

- 宿題の相談から創作まで

- 無料版でも十分楽しめる

プログラミングを始めたい人向け

Google Colaboratory

- 無料でPythonを実行できる

- GPUも無料で使える

- サンプルコードがたくさん

初心者向けのコード例:

# 手書き数字を認識する簡単なプログラム

import tensorflow as tf

# データの準備

mnist = tf.keras.datasets.mnist

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()

# モデルの作成(3層のニューラルネットワーク)

model = tf.keras.models.Sequential([

tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),

tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),

tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')

])

# 学習開始!

model.compile(optimizer='adam',

loss='sparse_categorical_crossentropy',

metrics=['accuracy'])

model.fit(x_train, y_train, epochs=5)

# これだけで手書き数字認識AIの完成!

ディープラーニングの限界と課題

大量のデータと電力が必要

データの問題:

- 猫を認識するのに数万枚の画像が必要

- 人間の子供なら10枚程度で学習できるのに

電力の問題:

- GPT-3の学習には、一般家庭の年間消費電力の1000倍以上

- 環境への負荷が問題に

ブラックボックス問題

AIがなぜその答えを出したのか、説明できないことが多いです。

問題となる場面:

- 融資の審査で「なぜ断られたか」が分からない

- 病気の診断で「なぜその病気と判断したか」が不明

- 自動運転で事故が起きた時の責任の所在

データの偏りと公平性

実際に起きた問題:

- 採用AIが女性を不利に評価(過去のデータが男性中心だったため)

- 顔認識が特定の人種で精度が低い

- 翻訳AIが職業に性別の偏見を持つ(看護師=女性、医師=男性など)

未来はどうなる?期待と不安

5年後に実現しそうなこと

完全自動運転タクシー

- 特定の地域では実用化

- 運転手不足の解消

- 交通事故の大幅削減

AIアシスタントの進化

- 1日のスケジュールを完璧に管理

- メールの返信を代筆

- 会議の要約を自動作成

個別化医療

- 遺伝子情報から最適な薬を選択

- 病気になる前に予防

- オーダーメイドの治療計画

10年後の可能性

汎用人工知能(AGI)への挑戦

- 人間のように幅広いタスクをこなせるAI

- 創造性や直感を持つかもしれない

- ただし、実現は非常に困難

脳とコンピュータの接続

- 考えるだけで機械を操作

- 記憶を外部に保存

- 障害者の生活支援

注意すべきリスク

雇用への影響

- 単純作業の自動化は避けられない

- 新しいスキルの習得が必要

- 教育システムの見直しが急務

プライバシーとセキュリティ

- 個人情報の大量収集

- ディープフェイク(偽動画)の悪用

- AIを使ったサイバー攻撃

AIの軍事利用

- 自律型兵器の開発

- 国際的な規制の必要性

まとめ:ディープラーニングと共に生きる時代

ディープラーニングとニューラルネットワークは、もはや特別な技術ではなく、私たちの日常に溶け込んでいます。

押さえておきたいポイント:

- 人間の脳の仕組みをマネした技術

- 層を深くすることで複雑な問題を解決

- 画像認識、音声認識、自然言語処理など幅広く活用

- 便利だけど、限界や課題もある

- これからも急速に進化し続ける

私たちにできること:

- AIの仕組みを理解して、賢く使う

- AIにできないこと(創造性、共感、倫理的判断)を大切にする

- 新しい技術を恐れず、でも盲信せず、バランスよく付き合う

30年前、インターネットがここまで世界を変えるとは誰も想像していませんでした。 同じように、ディープラーニングもこれから予想もしない形で私たちの生活を変えていくでしょう。

その変化の中で、人間らしさを失わず、技術を味方につけて、より良い未来を作っていく。 それが、AI時代を生きる私たちの挑戦です。

ディープラーニングは「魔法」ではなく「道具」。 使い方次第で、素晴らしい未来も、困った未来も作れます。 だからこそ、一人一人がこの技術を理解し、正しく使っていくことが大切なのです。