ド・モルガンの法則は、「AかつB」の否定が「Aでない、またはBでない」と等しく、「AまたはB」の否定が「Aでない、かつBでない」と等しいという、論理演算の基本法則です。

19世紀にイギリスの数学者オーガスタス・ド・モルガンによって数学的に定式化されたこの法則は、現代のコンピューター科学、プログラミング、電子回路設計において不可欠な理論となっています。

初心者にとっては「否定を分配すると、ANDとORが入れ替わる」という簡潔な理解から始めることができます。そこから段階的に深い応用へと進むことができる重要な概念となっています。

基本的な定義と意味を理解する

ド・モルガンの法則は、論理演算における否定(NOT)、論理積(AND)、論理和(OR)の関係を明確に示す2つの法則から成り立っています。

第1法則:論理積の否定

第1法則は「『AかつB』の否定は『Aでない、またはBでない』と等しい」ことを示します。

例えば「雨が降っていて寒い」の否定は「雨が降っていない、または寒くない」となります。両方の条件が成立しないということは、少なくとも一方の条件が成立しないということと同じ意味になるのです。

第2法則:論理和の否定

第2法則は「『AまたはB』の否定は『Aでない、かつBでない』と等しい」ことを示します。

「コーヒーまたは紅茶を飲む」の否定は「コーヒーを飲まない、かつ紅茶も飲まない」となります。どちらか一方でも成立しないということは、両方とも成立しないということと同じです。

この法則の本質は否定が論理演算子を「反転」させるという点にあります。ANDをORに、ORをANDに変換しながら、個々の要素も否定するのです。

この双対性は、複雑な論理式を簡単化したり、別の視点から問題を理解したりする際に極めて有用となっています。

論理学における記号表現と証明

論理学では、ド・モルガンの法則は以下の記号で表現されます:

第1法則(論理積の否定):¬(P ∧ Q) ≡ (¬P ∨ ¬Q)

第2法則(論理和の否定):¬(P ∨ Q) ≡ (¬P ∧ ¬Q)

ここで、∧は「かつ」(AND)、∨は「または」(OR)、¬は「否定」(NOT)、≡は「論理的に等価」を意味します。

真理値表による証明

第1法則の真理値表による証明を見てみましょう:

| P | Q | P∧Q | ¬(P∧Q) | ¬P | ¬Q | ¬P∨¬Q |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 真 | 真 | 真 | 偽 | 偽 | 偽 | 偽 |

| 真 | 偽 | 偽 | 真 | 偽 | 真 | 真 |

| 偽 | 真 | 偽 | 真 | 真 | 偽 | 真 |

| 偽 | 偽 | 偽 | 真 | 真 | 真 | 真 |

¬(P∧Q)と¬P∨¬Qの列が完全に一致していることから、これらが論理的に等価であることが証明されます。同様に第2法則も真理値表で証明できます。

集合論における表現とベン図

集合論では、ド・モルガンの法則は以下のように表現されます:

第1法則:(A ∪ B)’ = A’ ∩ B’(和集合の補集合は、補集合の共通部分)

第2法則:(A ∩ B)’ = A’ ∪ B’(共通部分の補集合は、補集合の和集合)

具体的な計算例

全体集合U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}、集合A = {3, 4, 5}、集合B = {4, 5, 6}とすると:

左辺の計算:

A ∪ B = {3, 4, 5, 6}

(A ∪ B)’ = {1, 2, 7, 8}

右辺の計算:

A’ = {1, 2, 6, 7, 8}

B’ = {1, 2, 3, 7, 8}

A’ ∩ B’ = {1, 2, 7, 8}

両辺が一致することで、法則が成立することが確認できます。

ベン図を用いると、この関係を視覚的に理解することができ、特に初学者にとっては直感的な理解を助けます。

プログラミングでの実践的応用

プログラミングにおいて、ド・モルガンの法則は条件文の簡略化や可読性の向上に頻繁に使用されます。

JavaScriptでの実装例

// 複雑な否定条件

if (!(isLoggedIn && hasPermission)) {

showLoginForm();

}

// ド・モルガンの法則を適用して簡略化

if (!isLoggedIn || !hasPermission) {

showLoginForm();

}

この変換により、「ログインしていない、または権限がない」という条件がより直感的に理解できるようになります。

Pythonでのデータベース接続検証

def can_connect(host, port, username, password):

# ド・モルガンの法則を使った明確な条件

if not host or not port or not username or not password:

return False

return True

SQLクエリの最適化

データベースクエリでも、ド・モルガンの法則は性能向上に貢献します:

-- 元のクエリ

SELECT * FROM users

WHERE NOT (state = 'TX' AND company = 'ABC');

-- 最適化後(インデックスを活用しやすい)

SELECT * FROM users

WHERE state != 'TX' OR company != 'ABC';

電子回路設計での応用

デジタル回路設計において、ド・モルガンの法則は論理ゲートの最適化に不可欠です。

NANDゲートは「反転されたAND」ですが、ド・モルガンの法則により「反転された入力のOR」と等価になります。これにより、NANDゲートだけで任意の論理回路を構成できることが証明されます。

同様に、NORゲートは「反転された入力のAND」と等価です。

回路設計での最適化効果

実際の回路設計では、この法則により以下の最適化が可能になります:

- 使用するゲート数を削減(コスト削減)

- 信号伝播遅延を最小化(高速化)

- 消費電力を低減(省エネルギー)

例えば、警報システムの設計で「ドアが開いていて、かつ窓が開いている」場合にアラームを鳴らさない条件があるとします。

これは「ドアが閉じている、または窓が閉じている」という条件に変換でき、より単純な回路で実現できるのです。

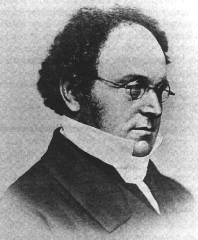

オーガスタス・ド・モルガンの生涯と貢献

オーガスタス・ド・モルガン(1806-1871)は、インドのマドゥライで生まれたイギリスの数学者です。

生後数ヶ月で片目を失明するという困難を抱えながらも、14歳で数学の才能を開花させました。

学術的経歴と困難

ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで学んだ後、宗教的な誓約を拒否したため、オックスフォードやケンブリッジでの職を得ることができませんでした。

しかし、新設されたロンドン大学ユニバーシティ・カレッジの初代数学教授として30年以上教鞭を執り、現代論理学の基礎を築きました。

ジョージ・ブールとの交流

ド・モルガンとジョージ・ブールは親しい友人であり、1847年に同時期に画期的な論理学の著作を発表しました。

ブールの『論理の数学的解析』とド・モルガンの『形式論理学』は、共に現代のブール代数と記号論理学の基礎となりました。

その他の功績

興味深いことに、ド・モルガンは「私はx²年にx歳だった」(1849年に43歳:43² = 1849)という数学的なユーモアでも知られています。

また、「数学的帰納法」という用語を初めて正式に定義した人物でもあります。さらに、分数を表記する際の斜線(/)の使用を提案し、ロンドン数学会の創設者の一人として初代会長も務めました。

日常生活での応用例

ド・モルガンの法則は、日常の意思決定にも応用できます。

レストラン選びの例

「高くて混雑している店には行かない」という条件は、「安い、または空いている店に行く」と言い換えられます。これにより、選択肢がより明確になります。

旅行計画の例

「雨が降っていて、かつフライトが遅延している場合は旅行しない」は、「雨が降っていない、またはフライトが遅延していない場合は旅行する」と等価です。

ビジネスルールの例

ECサイトでの割引条件「新規顧客で、かつ注文額が小さい場合は割引なし」は、「既存顧客、または注文額が大きい場合は割引あり」と表現できます。

図書館の規則

「魔法使いの本と竜の本の両方を借りることはできない」は、「魔法使いの本を借りない、または竜の本を借りない(あるいは両方借りない)」という選択肢があることを示します。

関連する論理法則との関係

ド・モルガンの法則は、他の論理法則と組み合わせて使用されることが多いです。

主要な関連法則

分配法則はAND演算子をOR演算子に(またはその逆に)分配する法則で、ド・モルガンの法則と組み合わせて複雑な式を簡略化します。

結合法則と交換法則は、項の順序や括弧の位置を変更する際に使用され、ド・モルガンの法則を適用しやすい形に式を変形するのに役立ちます。

二重否定の法則(¬¬A = A)は、ド・モルガンの法則を複数回適用した後の簡略化に不可欠です。

吸収法則(A + (A·B) = A)は、冗長な項を削除する際に使用されます。

法則の組み合わせ手順

これらの法則を組み合わせることで、複雑な論理式を段階的に簡略化できます:

- 結合法則・交換法則で項を整理

- ド・モルガンの法則で否定を分配

- 分配法則で展開または因数分解

- 吸収法則で冗長な項を削除

- 二重否定の法則で最終的な簡略化

よくある間違いと注意点

初学者が陥りやすい間違いを理解することで、正確な適用が可能になります。

最も一般的な誤り

演算子の変換忘れが最も多い誤りです。

¬(A ∧ B)を¬A ∧ ¬Bとしてしまう(正しくは¬A ∨ ¬B)誤りは非常に多く見られます。「否定を分配するときは、必ず演算子も反転する」ことを覚えておく必要があります。

否定の分配漏れ

¬(A ∧ B ∧ C)を¬A ∨ B ∨ Cとしてしまう(正しくは¬A ∨ ¬B ∨ ¬C)ケースも頻繁に起こります。

すべての項に否定を適用することが重要です。

括弧と優先順位の混乱

¬A ∧ B ∨ Cは(¬A) ∧ B ∨ Cであり、¬(A ∧ B ∨ C)ではありません。明示的な括弧の使用が推奨されます。

プログラミングでの注意点

プログラミングでは、短絡評価の挙動に注意が必要です。

!(expensive_call() || another_call())と!expensive_call() && !another_call()は論理的に等価ですが、関数の実行順序や回数が異なる可能性があります。

まとめ:時代を超える論理の基礎

ド・モルガンの法則は、19世紀に定式化されて以来、数学と論理学の基礎として、そして現代のデジタル技術の中核として機能し続けています。

プログラミングでの条件文の最適化から、電子回路の設計、データベースクエリの効率化まで、その応用範囲は極めて広範です。

法則の美しさ

この法則の美しさは、そのシンプルさと普遍性にあります。

「否定を分配すると演算子が反転する」という単純な原理が、複雑な論理システムの理解と操作を可能にします。

初学者は日常的な例から始めて、段階的に数学的な厳密性へと進むことができます。最終的には高度な応用へと到達できるのです。