ある日突然、見知らぬ人から「この手紙を○○人に送らないと不幸になります」という手紙が届いたら、あなたはどうしますか?

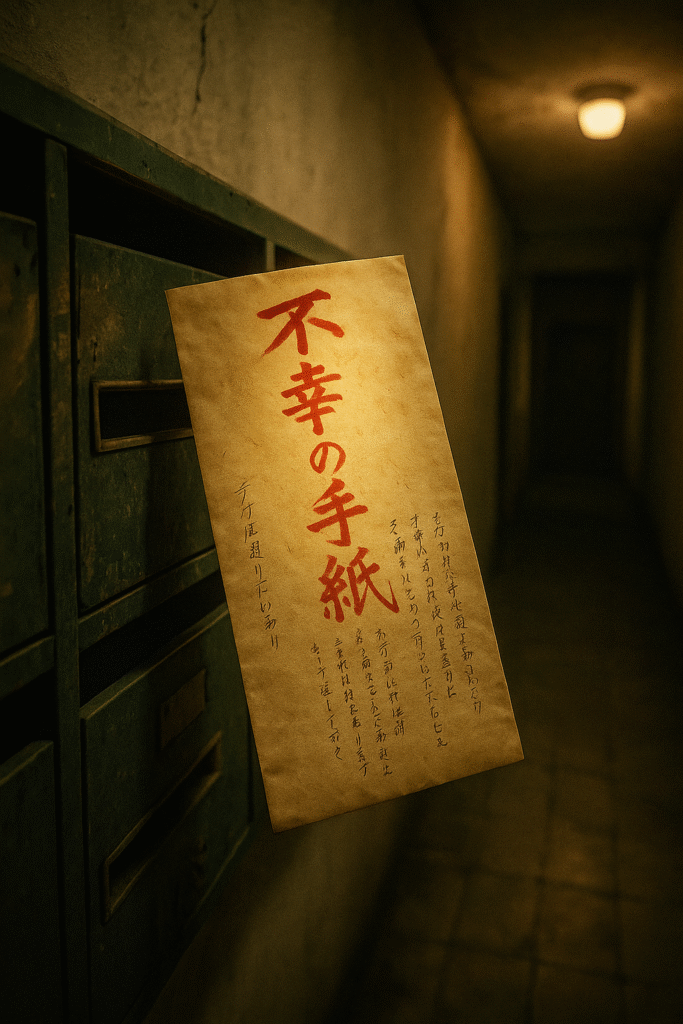

1970年代から日本中を恐怖に陥れた「不幸の手紙」は、受け取った人の心理を巧みに操る都市伝説として、時代とともに形を変えながら現代まで生き続けています。手紙からメール、そしてSNSへと姿を変えても、その恐ろしさは変わりません。

この記事では、日本の都市伝説の代表格「不幸の手紙」について、その恐怖の特徴や語り継がれる伝承を詳しくご紹介します。

不幸の手紙ってどんなもの?

不幸の手紙は、「決められた期間内に、決められた人数に同じ内容の手紙を送らないと不幸になる」という脅し文句が書かれた手紙のことです。

1960年代から1970年代にかけて日本で爆発的に流行し、中学生や高校生を中心に全国へ広まりました。

受け取った人が恐怖から次々と手紙を送ることで、ねずみ算式に増えていき、社会問題にまで発展したんです。

不幸の手紙の基本情報

- 1970年代から本格的に流行開始

- 主に中高生の間で広まった

- 手書き→コピー→FAX→メールと進化

- 警察や寺社が対応に乗り出すほどの社会現象に

- 現在はSNSで形を変えて存在

『ドラえもん』や『恐怖新聞』などの漫画でも題材として取り上げられ、「カシマさん」などの他の都市伝説にも影響を与えたといわれています。

不幸の手紙の恐ろしい仕組みとは?

不幸の手紙の最大の特徴は、人間の不安心理を利用した巧妙な仕組みにあります。

典型的な文面の例

これは不幸の手紙といって沖縄から順に私のところに来た死神です。カナダ人が考えたそうです。 貴方のところで止めると必ず不幸が訪れます。テキサスの人は止めたので五年後に死にました。 貴方も三十時間以内に文章を変えないで二十九人の人にこの手紙を出してください。

手紙の恐ろしい特徴

指示内容のバリエーション

- 送る期限:24時間以内、3日以内、1週間以内など

- 送る人数:10人、20人、29人など様々

- 「文章を一字一句変えてはいけない」という指示

- 差出人は必ず匿名

手紙を止めた人の具体例が書かれていることも多く、「○○小学校の△△さんは手紙を止めて交通事故で死亡した」など、実在しそうな名前を使って恐怖心を煽るんです。

不幸の手紙の起源は「幸福の手紙」だった!

実は不幸の手紙には前身があるんです。

それが「幸福の手紙」。

幸福の手紙の歴史

- 1922年:日本で「幸福の手紙」が大流行

- アメリカやヨーロッパから伝わったチェーンメール

- 「送れば幸福になるが、止めると悪運に遭う」という内容

- 政治家や著名人も巻き込む社会現象に

この幸福の手紙から「幸福」の要素が消えて、「不幸」だけが残ったものが不幸の手紙になったと考えられています。

時代とともに変化する不幸の手紙

不幸の手紙は時代とともに様々な形に変化してきました。

形態の進化

- 手書き時代(1970年代):一字一句書き写す苦労

- コピー機時代(1980年代):大量複製が可能に

- FAX時代(1990年代):瞬時に送信可能

- メール時代(2000年代):「不幸のメール」として復活

- SNS時代(2010年代〜):LINEやTwitterで拡散

伝説の「棒の手紙」

1990年代には、なんと「不幸」が「棒」になった手紙が流行しました。

字が汚くて「不幸」の文字がくっついて見えたため、「棒」と書き写した人がいて、そのまま「棒の手紙」として広まったんです。

「文章を変えてはいけない」という指示があったため、明らかな誤字でもそのまま書き写され続けました。

現代のチェーンメール

現在では以下のような形で存在しています:

- LINEの不幸のメッセージ:「10人に回さないと友達が離れていく」

- 神の手画像:「幸せになりたい人に送ると願いが叶う」(実はマルウェアの危険性)

- TikTokの呪い動画:特定のハッシュタグで願いが叶うとされる

まとめ

不幸の手紙は、人間の不安心理を巧みに利用した日本の代表的な都市伝説です。

重要なポイント

- 1970年代から流行した社会現象

- 受け取った人の心理的弱さにつけ込む仕組み

- 元は「幸福の手紙」から派生

- 手紙→コピー→メール→SNSと形を変えて存続

- 「棒の手紙」など予想外の変化も発生

- 現代でも形を変えて生き続けている

もし不幸の手紙やチェーンメールを受け取っても、絶対に転送してはいけません。

それは不安の連鎖を生むだけで、誰も幸せにはなりません。勇気を持って連鎖を断ち切ることが、本当の意味での「幸福への第一歩」かもしれませんね。