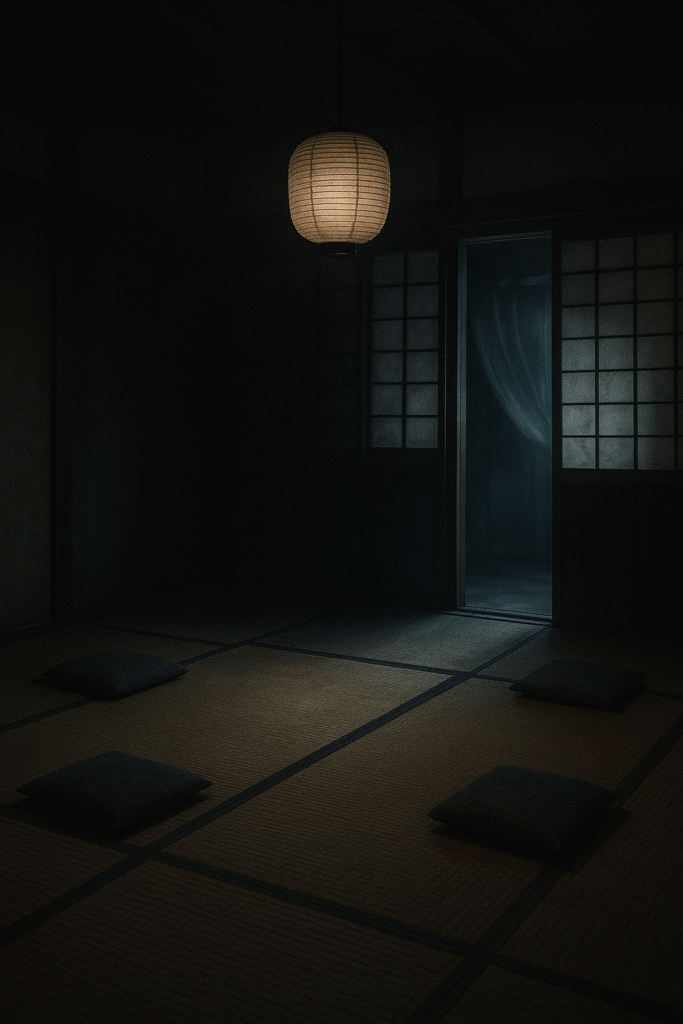

真っ暗な部屋の四隅に4人で立って、順番に肩を叩いていくゲーム。でも、なぜか5人目の存在を感じるって知っていますか?

雪山で遭難した若者たちが、死んだ仲間の霊と一緒に朝まで過ごしたという不思議な体験。

江戸時代から伝わる、日本の恐怖の降霊術。

この記事では、4人では成立しないはずのゲーム「四隅の怪」について詳しくご紹介します。

四隅の怪ってどんな都市伝説?

四隅の怪(よすみのかい)は、4人で行うと5人目の幽霊が現れるという不思議なゲームの都市伝説です。

このゲームの不思議なところは、理論的に考えると4人では絶対に成立しないはずなのに、なぜか朝まで続けることができたという点。

雪山で遭難した若者たちが、凍死を防ぐために体を動かし続けた結果、死んだ仲間の霊が助けてくれたという話が有名なんです。

実はこの話、江戸時代の「耳袋」という本にも似た話が載っていて、昔から日本各地で語り継がれてきた怪談。

単なる都市伝説ではなく、降霊術としても知られているんですね。

それでは、このゲームがどうして成立しないはずなのか、詳しく見ていきましょう。

伝承

雪山での恐怖体験と四隅の怪の真相

四隅の怪には、有名な雪山での遭難話があります。

雪山での遭難事件

5人の若者たちの悲劇

ある冬、5人の若者たちが雪山登山に挑戦しました。しかし吹雪に見舞われて遭難し、1人が亡くなってしまったんです。

残った4人は死んだ仲間を背負って、なんとか山小屋にたどり着きました。

山小屋には暖房も明かりもなく、このままじっとしていたら凍死してしまう。

そこで4人は、朝まで体を動かし続けることにしたんです。

四隅の怪のやり方

ゲームの手順

- 4人がそれぞれ部屋の四隅に立つ

- AがBのところへ行って肩を叩く

- BがCのところへ行って肩を叩く

- CがDのところへ行って肩を叩く

- DがAのいた場所へ行って…誰かの肩を叩く?

なぜ成立しないはずなのか

ここで重要なのは、Aはすでに移動しているということ。

- Aの元いた場所には誰もいないはず

- でもDは誰かの肩を叩くことができた

- つまり5人目が存在した

4人の若者たちは、死んだ仲間が自分たちを助けるために現れてくれたのだと信じました。

真っ暗な山小屋で、見えない5人目と一緒に朝まで過ごしたんです。

江戸時代から伝わる同じ話

実は江戸時代にも、ほぼ同じ話が存在します。

「耳袋」に記された怪談

- 僧侶の根岸鎮衛が記した随筆集

- 「部屋の四つ角を順番に回ると5人目が現れる」

- 寺に伝わる古い怪談として紹介

江戸時代の別バージョン

- 4人の子どもたちが四隅に集まる

- 順番に移動していく

- 最初の角に新たな人が現れる

降霊術「スクエア」との関係

西洋にも同じような降霊術があります。

スクエアという降霊術

- 4人で正方形を作って座る

- 霊媒師を呼び出す儀式

- いつの間にか5人目が現れる

このように、四隅の怪は単なる都市伝説ではなく、世界中に似た話がある不思議な現象なんです。

死んだ仲間が助けに来てくれたのか、それとも別の何かだったのか…真相は誰にも分かりません。

まとめ

四隅の怪は、理論と現実のギャップが生む恐怖と感動の都市伝説です。

重要なポイント

- 4人で行うと5人目が現れるゲーム

- 雪山で遭難した若者たちの体験談

- 理論的には4人では成立しない

- 死んだ仲間の霊が助けてくれた説

- **江戸時代の「耳袋」**にも似た話

- 西洋の降霊術「スクエア」と同じ

- 日本各地に伝わる古い怪談

- 部屋の四隅を使った降霊術

四隅の怪は、極限状態で起きた不思議な現象を通じて、仲間の絆や死者との交流を描いた、日本の降霊術文化を象徴する都市伝説といえるでしょう。

もし4人で試してみたくなっても、5人目が誰なのか分からないので、やめておいた方がいいかもしれませんね。