鉱物とは、地球が何百万年もかけて作り上げた自然の芸術作品です。

あなたが手にするスマートフォンから、足元のコンクリートまで、私たちの生活は鉱物なしには成り立ちません。

日本では、糸魚川の翡翠が2016年に国石に指定されました。

5500年前から続く世界最古の翡翠文化を持つ国として、鉱物との深い関わりがあります。

このガイドでは、鉱物の基本から実際の採集まで、初心者が理解しやすい形で解説します。

鉱物とは何か:5つの必須条件

鉱物を定義する5つの条件があります。

- 天然に産出すること

- 無機物であること

- 固体であること

- 結晶構造を持つこと

- 一定の化学組成を持つこと

例えば、天然の水晶は鉱物ですが、人工的に作られた水晶は厳密には鉱物ではありません。

氷は鉱物ですが、液体の水は鉱物ではないのです。

この定義により、現在国際鉱物学連合(IMA)に登録されている鉱物は6000種類以上にのぼります。

しかし日常的に目にする鉱物は、そのうちの数十種類程度です。

まずは身近な鉱物から理解を深めていくことが、鉱物学習の第一歩となります。

鉱物と岩石の違い

鉱物と岩石の違いも重要です。

- 鉱物:単一の物質で化学式で表せる

- 岩石:複数の鉱物の集合体

例えば、花崗岩という岩石は、石英、長石、雲母という3つの主要な鉱物から構成されています。

この関係を理解することで、地球の成り立ちがより深く理解できるようになります。

化学組成による8つの分類:地球を構成する基本グループ

鉱物は化学組成によって8つの主要グループに分類されます。

ケイ酸塩鉱物

最も豊富なのはケイ酸塩鉱物で、地殻の約75%を占めています。

代表的な鉱物:

- 石英(SiO₂)

- 長石

- かんらん石(日本の火山岩に多く含まれる)

シリコンと酸素の四面体構造が基本となっています。

酸化鉱物

重要な鉄鉱石が含まれるグループです。

代表的な鉱物:

- 赤鉄鉱(ヘマタイト)

- 磁鉄鉱(マグネタイト)

磁鉄鉱は磁石にくっつく数少ない鉱物の一つで、簡単な識別方法として活用できます。

硫化鉱物

黄鉄鉱は「愚者の金」と呼ばれ、真鍮のような色をしています。

黒緑色の条痕(粉末の色)で本物の金と区別できます。

炭酸塩鉱物

方解石は石灰岩の主成分で、希塩酸をかけると泡を出すという特徴があります。

これは鉱物識別の重要な手がかりとなります。

その他のグループ

- 硫酸塩鉱物:石膏(建材として身近)

- ハロゲン化鉱物:岩塩(食卓塩として毎日使用)

- 元素鉱物:金、銀、グラファイト(鉛筆の芯)

- リン酸塩鉱物:アパタイト(歯のエナメル質の成分)

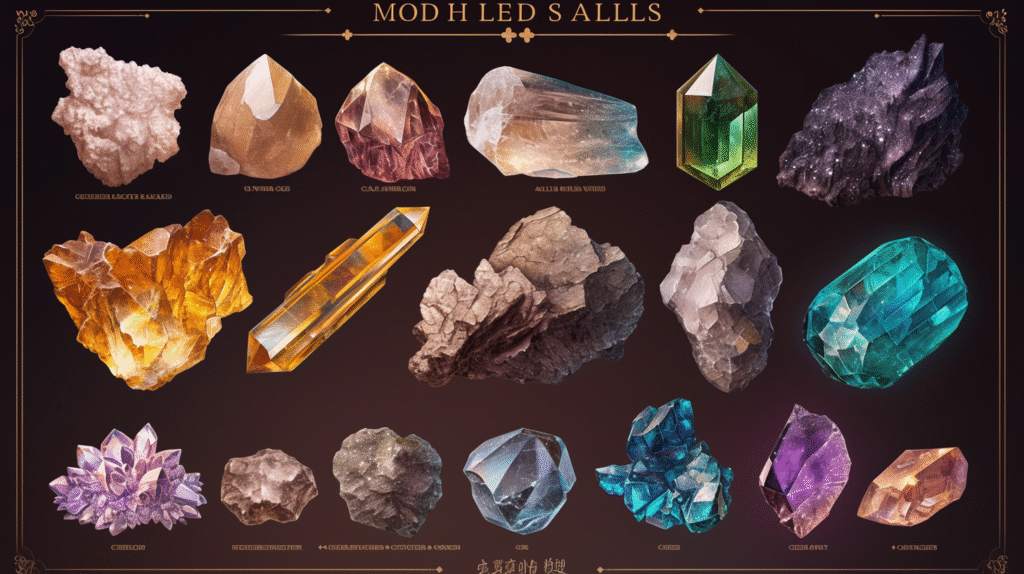

結晶系が語る美しい幾何学の世界

鉱物の内部構造は7つの結晶系に分類され、これが外形の美しさを決定します。

主な結晶系と特徴

等軸晶系

ダイヤモンドや黄鉄鉱が属し、どの方向から見ても対称的な形をしています。

六方晶系

水晶は六角柱の形をとり、日本各地で美しい標本が採集されてきました。

三方晶系

方解石は、光を二重に屈折させる複屈折という興味深い性質を持ちます。

その他の結晶系

- 斜方晶系:トパーズ

- 単斜晶系:石膏

- 三斜晶系:斜長石

それぞれの結晶系は独特の対称性と美しさを持っています。

結晶の形を観察することは、鉱物識別の重要な手がかりとなります。

ルーペを使って結晶面を観察することで、その鉱物の正体に近づくことができます。

モース硬度と物理的性質:鉱物を見分ける実践的方法

モース硬度の基本

鉱物の硬さを表すモース硬度は、1812年にドイツの鉱物学者フリードリヒ・モースによって考案されました。

身近な物の硬さ:

- 爪:2.5

- 10円硬貨:3.5

- ナイフの刃:5.5

- ガラス:6

これらを覚えておけば、簡単に鉱物の硬度を推定できます。

最も柔らかいタルク(硬度1)から最も硬いダイヤモンド(硬度10)まで、10段階で表されます。

光沢の種類

光沢も重要な識別ポイントです。

- 金属光沢:不透明で金属のように輝く

- ガラス光沢:水晶

- 真珠光沢:雲母

- 樹脂光沢:硫黄

それぞれ特徴的な輝きを持ちます。

へき開と破断

へき開(特定方向に割れやすい性質)を持つ鉱物には特徴があります。

- 雲母:薄い板状に剥がれる

- 方解石:菱形に割れる

各種試験方法

条痕試験

素焼きの陶板に鉱物をこすりつけて粉末の色を確認します。赤鉄鉱は黒く見えても赤褐色の条痕を示し、これが名前の由来となっています。

磁性試験

磁石を使って鉱物の磁性を確認します。

蛍光試験

紫外線ライトで鉱物が発光するかを確認します。

これらの物理的性質を組み合わせることで、鉱物の正確な識別が可能になります。

日本の大地が育んだ宝物たち

日本の複雑な地質構造は、多様な鉱物を生み出してきました。

糸魚川の翡翠

新潟県糸魚川は世界最古の翡翠文化発祥の地として知られています。

翡翠の特徴:

- 白、緑、紫、青、黒など多彩な色

- 2016年に日本の国石に指定

- 日本文化と精神性の象徴

菱刈金鉱山

鹿児島県の菱刈鉱山は日本で唯一稼働中の金鉱山です。

世界最高品位の金鉱石(1トンあたり30グラム)を産出しています。

その他の著名な産地

- 市ノ川鉱山:輝安鉱(30センチに達する巨大な結晶)

- 火山地帯:硫黄

- 温泉地:明礬石、オパール

地域ごとの特徴

日本各地の鉱物産地は、それぞれ特徴的な鉱物を産出します。

- 北海道:石炭

- 東北:金銀銅鉱床

- 中部日本:水晶

- 九州:硫黄

地域ごとの地質的特徴が鉱物の分布を決定しています。これらの鉱物は、日本の産業発展を支えてきた重要な資源でもあります。

暮らしを支える身近な鉱物たち

私たちは年間約17トン、1日あたり45キログラム以上の鉱物資源を使用しています。

建築材料

- セメント:石灰岩が原料

- 壁材:石膏

- ガラスや半導体:石英が原料

日用品に含まれる鉱物

- 鉛筆の芯:グラファイト

- ベビーパウダー:タルク

- 歯磨き粉:蛍石由来のフッ素

- 食卓塩:岩塩という鉱物

- サプリメントのカルシウム:鉱物由来

ハイテク製品

スマートフォンには金、銀、銅に加えて、希土類元素と呼ばれる特殊な鉱物が使われています。

宝石として利用される鉱物

4大宝石

- ダイヤモンド

- ルビー

- サファイア

- エメラルド

誕生石

- 1月:ガーネット

- 2月:アメジスト

- 3月:アクアマリン

日本の真珠は世界的に有名で、御木本幸吉が確立した養殖真珠産業は、日本の重要な文化的遺産となっています。

鉱物の見分け方:初心者のための実践ガイド

観察のポイント

鉱物識別の第一歩は観察です。

色は最も目立つ特徴ですが、不純物により変化するため、最も信頼性が低い特徴でもあります。

観察すべき項目:

- 結晶の形

- 透明度

- 光沢

10倍のルーペが初心者には最適で、自然光の下で観察すると細部がよく見えます。

簡単な硬度試験

硬度試験の目安:

- 爪で傷がつけば:硬度2.5以下

- 10円硬貨で傷がつけば:3.5以下

- ナイフで傷がつけば:5.5以下

ナイフの刃(硬度5.5)は、鉱物を大きく2つのグループに分ける優れた境界線となります。

よくある誤認を避ける

黄鉄鉱と金の違い

黄鉄鉱の特徴:

- 真鍮色

- 黒緑色の条痕

- 立方体の結晶

金の特徴:

- 純粋な金色

- 金色の条痕

- 柔らかく延性がある

水晶とガラスの違い

- 水晶:硬度7でガラスを傷つけられる

- ガラス:硬度5.5で水晶より柔らかい

学びを深めるための情報源

推奨図書

鉱物学習には優れた参考書が欠かせません。

基本図書

堀秀道氏の『楽しい鉱物図鑑』は日本の鉱物図鑑の金字塔として知られています。高精細な写真と詳細な解説で初心者から上級者まで活用できます。

その他の推奨書籍

- 『日本の鉱物』:国内産地の情報が豊富

- 『これだけは知っておきたい岩石・鉱物図鑑』:子供向け、写真が大きく理解しやすい

博物館見学

博物館見学も重要な学習機会です。

主要な博物館:

- 国立科学博物館(東京・上野):充実した鉱物展示

- 神奈川県立生命の星・地球博物館:地域の地質に焦点

- 中津川市鉱物博物館(岐阜県):苗木地方の鉱物展示が充実

- 益富地学会館(京都):週末のみ開館、教育プログラムが充実

デジタル学習ツール

オンラインリソース

Mindat.orgは世界最大の鉱物データベースです。6000種以上の鉱物情報と産地データを提供します。

スマートフォンアプリ

「Rock Identifier」はAI技術で写真から鉱物を識別できます。初心者の学習に役立ちます。

ただし、アプリの識別結果は参考程度にとどめ、必ず複数の方法で確認することが大切です。

まとめ:鉱物が教えてくれること

鉱物は地球が46億年かけて作り上げた自然の芸術品であり、科学の教科書でもあります。

一つの水晶が形成されるまでに数万年、ダイヤモンドに至っては10億年以上の時間がかかることもあります。その小さな結晶の中に、地球の壮大な歴史が刻まれているのです。

鉱物学習がもたらすもの

鉱物を学ぶことで、以下の視点が身につきます。

- 観察力と科学的思考

- 自然界の法則性への理解

- 地球資源と私たちの生活の関わり

身の回りにある製品に含まれる鉱物を知ることで、スマートフォンから建材まで、現代生活がいかに鉱物資源に支えられているかが理解できます。

美しい結晶の幾何学模様は、自然界の秩序と対称性の美しさを教えてくれます。博物館で実物を観察したり、図鑑で学んだりすることで、地球科学への理解が深まります。

これからの学習へ

このガイドを出発点として、ぜひ鉱物の世界を探求してください。

- 博物館で実物の美しさと多様性を体感する

- 図鑑やデータベースで知識を深める

- 鉱物に関する講座やワークショップに参加する

鉱物は、私たちに地球という惑星の驚異と、その長い歴史を教えてくれる貴重な教材です。日常生活の中でも、建物の石材や宝石店のショーウィンドウなど、鉱物を観察する機会は意外と多くあります。

この入門ガイドが、あなたの鉱物への興味を深める第一歩となることを願っています。