私たちが当たり前に使っている文字、道具、そして家族という概念。

これらはいったい、いつ、誰が生み出したのでしょうか?

現代の私たちにとって、文字を書くことや道具を使うことは日常の一部ですが、人類の歴史を振り返ると、これらの「当たり前」は決して当たり前ではありませんでした。

文明の黎明期、まだ何も知らなかった人類に知恵と技術を授けた存在がいたとしたら…?

中国神話には、まさにそんな役割を果たした神がいます。

その名は伏羲(ふくぎ)。

人間と蛇の姿を併せ持つ不思議な姿をしたこの神は、人類に文明の基礎を教えた「文化英雄」として、数千年にわたって語り継がれてきました。

八卦の創造者として、文字の発明者として、そして人類の祖として、伏羲は中国文化の根幹を支える存在なのです。

この記事では、そんな伏羲の正体から独特な姿、人類に果たした重要な役割、そして彼にまつわる魅力的な神話まで、詳しくご紹介していきます。

伏羲とは何者か

みなさんは、文字や道具がどうやって生まれたか考えたことはありますか?

中国神話には、これらすべてを人間に教えてくれた神さまがいるんです。

その名は伏羲(ふくぎ)。

伏羲は、中国の「三皇(さんこう)」のひとりとして数えられる、とても重要な神さまです。

三皇というのは、神話時代の三人の偉大な指導者のこと。

伏羲のほかには、女媧(じょか)と神農(しんのう)がいます。

伏羲にはいろんな呼び名があって、「太昊(たいこう)」「庖犧(ほうぎ)」「伏犠(ふくぎ)」などとも呼ばれています。

どれも同じ神さまのことなんですよ。

伝説によると、伏羲の母・華胥(かしょ)が雷沢(らいたく)という場所で、雷神の大きな足跡を踏んだときに身ごもったといわれています。

ちょっとふしぎな誕生のしかたですよね。

【伏羲の基本情報】

- 中国神話の三皇のひとり

- 文化や知恵の神さま

- 別名:太昊、庖犧など

- 母親は華胥

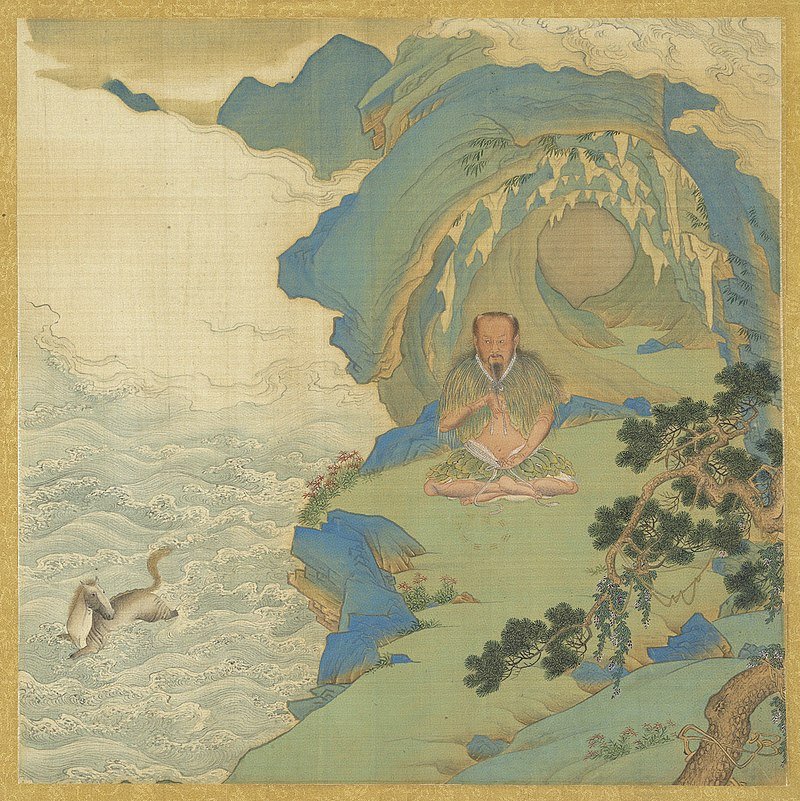

伏羲は、ただの神さまではありません。

人間に文明をもたらした「文化英雄」として、いまでも中国で大切にされているのです。

では、この神さまはどんな姿をしているのでしょうか?

姿・見た目

伏羲の姿は、ちょっとびっくりするかもしれません。

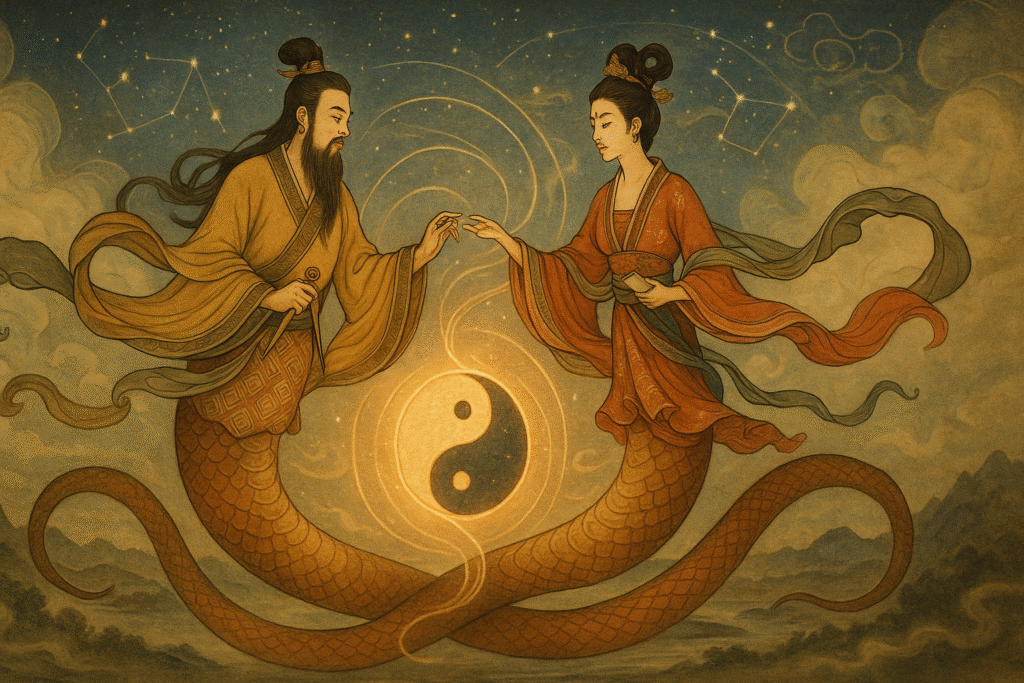

なんと、上半身は人間で、下半身は蛇(または龍)という姿で描かれることが多いんです!

特に有名なのは、女媧と一緒に描かれた絵です。

ふたりとも蛇の体をもち、おたがいの尾をくるくると絡ませている姿がよく見られます。

これは、ふたりが夫婦であることや、陰陽の調和を表しているといわれています。

伏羲の手には、いろいろな道具が描かれることがあります:

【伏羲がもつ道具】

- コンパス(円を描く道具)

- 八卦図(はっけず)

- 太極図(陰陽のマーク)

ときには、四つの頭をもった姿で描かれることもあるそうです。

これは、東西南北の四方をすべて見わたせることを表しているんですね。

蛇の体というと、こわいイメージがあるかもしれません。

でも中国では、龍や蛇は神聖な生き物とされています。

伏羲の姿は、人間と自然界をつなぐ特別な存在であることを示しているのです。

この独特な姿をした伏羲は、いったいどんな役割をはたしたのでしょうか?

役割

伏羲の役割は、ひとことでいえば「人類の先生」でした。

まだ何も知らなかった人間たちに、生きていくための知恵や技術を教えてくれたのです。

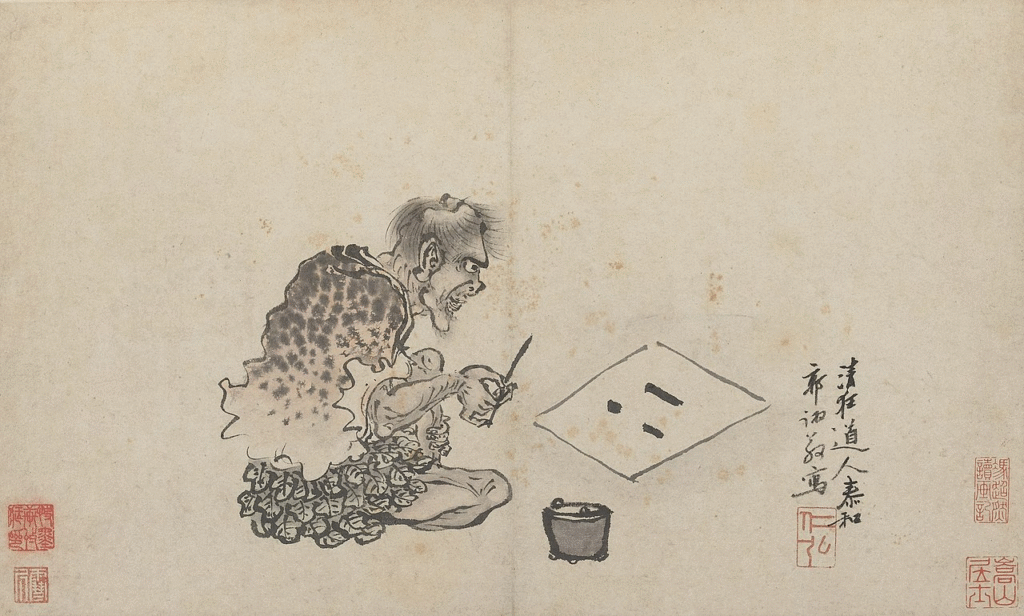

まず、伏羲がつくったもので一番有名なのが「八卦(はっけ)」です。

八卦というのは、天・地・水・火・風・雷・山・沢という自然の八つの要素を記号であらわしたもの。

これが後に、占いや哲学の基礎になりました。

伏羲が人間に教えたことは、ほかにもたくさんあります:

【伏羲が教えた文明】

- 網をつくって魚をとる方法

- 家畜を飼う方法

- 火をおこす方法

- 文字のもとになる記号

- 結婚の制度

- 音楽(琴の発明)

特におもしろいのは、網の発明です。

伏羲は、クモが巣をはって虫をつかまえる様子を見て、「これだ!」とひらめいたそうです。

そして人間に、網で魚をとる方法を教えました。

また、伏羲は結婚の制度もつくりました。

それまでの人間は、家族という考え方がなく、みんなバラバラに暮らしていたんです。

伏羲は、男女が夫婦になって家族をつくることを教え、社会の基礎をつくったのです。

伏羲の役割は、まさに「文明の父」といえるでしょう。

では、そんな伏羲にまつわる神話には、どんなお話があるのでしょうか?

神話

伏羲にまつわる神話で一番有名なのは、女媧との物語です。

大洪水を生きのびた兄妹

むかしむかし、世界に大洪水がおこりました。

山も谷も、すべてが水にのまれてしまったのです。

このとき生きのこったのは、伏羲と女媧の兄妹だけでした。

ふたりは、雷神(らいじん)からもらった種から生えた巨大なヒョウタンの中に入って、洪水から逃れたといわれています。

水が引いたあと、世界には2人しかいませんでした。

結婚の許しをもとめて

人類をつなぐため、伏羲は女媧に結婚を申しこみます。

でも女媧は兄妹で結婚することをためらいました。

そこでふたりは、神さまに許しをもらうことにしたのです。

【神への問いかけ方】

- 山の頂上でそれぞれ火をたく

- ふたつの煙が混じり合ったら許可のしるし

- 煙がバラバラになったら許可されない

結果は…煙がひとつになって空にのぼっていきました!

こうして、ふたりは夫婦になり、人類の祖先となったのです。

八卦の発見

ある日、伏羲が黄河のほとりを歩いていると、ふしぎな生き物があらわれました。

それは「龍馬(りゅうば)」という、馬の体に龍のうろこをもつ神獣でした。

その背中には、ふしぎな模様がえがかれていました。

伏羲はその模様をじっと見つめ、そこから世界の法則を読みとったのです。これが「八卦」のはじまりといわれています。

これらの神話は、伏羲が単なる神さまではなく、人類の運命を大きく変えた存在だったことを教えてくれます。

まとめ

伏羲のものがたりを通して、中国のひとびとが文明のはじまりをどう考えていたかがわかりましたね。

伏羲は、蛇の体をもつふしぎな姿をしていますが、人間にとってなくてはならない存在でした。八卦をつくり、道具の使い方を教え、家族という考え方をもたらしてくれた。

まさに「人類の先生」だったのです。

【伏羲が残したもの】

- 八卦(哲学と占いの基礎)

- 文明の道具(網、火、文字)

- 社会のしくみ(結婚、家族)

- 人類の存続(洪水後の再出発)

女媧とのものがたりは、どんな困難があっても、知恵と勇気があれば乗りこえられることを教えてくれます。また、自然をよく観察することで、新しい発見ができることも示しています。

いまでも中国では、伏羲をまつる廟(びょう)があり、多くのひとが参拝しています。

河南省の淮陽(わいよう)には、伏羲が亡くなったとされる場所に記念碑が建てられ、観光地にもなっているんですよ。

文字を書いたり、道具を使ったり…わたしたちの日常にあるあたりまえのことも、もとをたどれば伏羲のような存在がいたからこそ。

そう思うと、毎日の生活がちょっと特別に感じられませんか?