あなたの心を読んで、わざと逆のことをして困らせる小さな鬼がいたら、どう思いますか?

古代日本の人々にとって、それは単なる想像上の存在ではありませんでした。

それは人の意に逆らってからかう悪戯好きな妖怪「天邪鬼(あまのじゃく)」だったのです。

この記事では、日本神話から現代まで語り継がれるひねくれ者の妖怪「天邪鬼」について詳しくご紹介します。

天邪鬼ってどんな妖怪なの?

天邪鬼(あまのじゃく)は、人の心を読んで逆らう行動をする小鬼です。

日本神話の天探女(アメノサグメ)という女神が起源とされ、仏教では毘沙門天などの四天王に踏みつけられている悪鬼としても知られています。

人の心を察知して口真似をしたり、わざと意に反することをして騙したりからかったりする、悪戯好きな性格が特徴です。

現代でも「ひねくれ者」や「つむじ曲がり」を表す言葉として使われており、日本文化に深く根ざした妖怪なんです。

姿・見た目

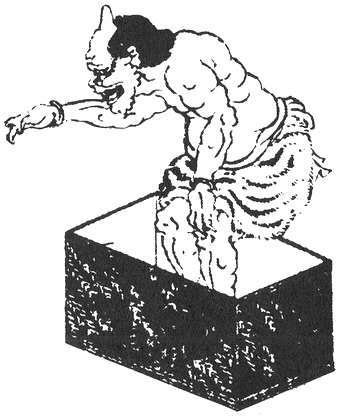

天邪鬼の姿は、時代や地域によって様々に描かれています。

基本的な特徴

- 小鬼の姿: 小さな鬼の形をしている

- 仏像での表現: 毘沙門天に踏みつけられている悪鬼

- 鬼面: 毘沙門天の鎧の腹部にある鬼の面

地域による違い

巨人タイプ(神奈川・静岡)

- 箱根や伊豆では巨人のような存在

- 富士山を崩そうとした大きな体

- 山を動かす力を持つ

見えない存在

- 声だけで姿が見えない場合も

- 木霊や山彦として認識される

- エコー現象として現れる

特徴

天邪鬼には独特な能力と行動パターンがあります。

特殊能力

- 心読み: 人の心を察することができる

- 声真似: 人の声を真似して混乱させる

- 予知能力: 天の動きや未来を探る(元の天探女の能力)

行動の特徴

- 逆らい行動: 人の意に反することをわざとする

- 悪戯好き: 騙したりからかったりして楽しむ

- 口真似: 人の言葉を真似して困らせる

伝承

天邪鬼には古代神話から民間伝承まで多くの話があります。

日本神話での起源

天探女(アメノサグメ)の物語

- 天稚彦(アメノワカヒコ)に仕えるシャーマン的存在

- 天照大神の使者である雉「鳴女」を射殺するよう告げ口

- 本来は悪者ではなかったが「天の邪魔をする鬼」となった

『うりこ姫』

天邪鬼は日本の昔話にも登場し、主人公を困らせる役割を果たします。

まとめ

天邪鬼は、日本文化に深く根ざしたひねくれ者の妖怪です。

重要なポイント

基本的な特徴

- 人の心を読んで逆らう小鬼

- 悪戯好きで口真似をする

- 古代神話から現代まで続く存在

起源と発展

- 天探女(アメノサグメ)が起源

- 仏教の悪鬼とも習合

- 中国の水鬼とも関連

多様な姿

- 小鬼から巨人まで様々

- 見えない存在として現れることも

- 地域により大きく異なる描写