夏の夜、激しい雷雨の中で「何かが空から落ちてきた」という話を聞いたら、あなたはどう思うでしょうか?

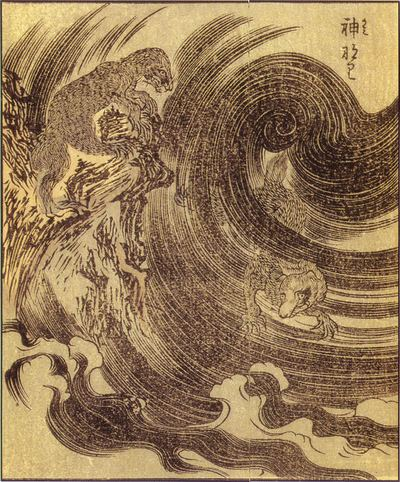

江戸時代の人々にとって、それは単なる迷信ではありませんでした。それは雷とともに現れる不思議な妖怪「雷獣(らいじゅう)」だったのです。

この記事では、江戸時代に広く知られていた空飛ぶ妖怪「雷獣」について詳しくご紹介します。

雷獣ってどんな妖怪なの?

雷獣(らいじゅう)は、落雷とともに空から現れるといわれる日本の妖怪です。

江戸時代の随筆や民俗資料に多くの記録が残されており、当時は河童や天狗と同じくらい有名でした。東日本を中心に日本各地で目撃談があり、空の世界が未知だった時代の人々の想像力を物語る興味深い妖怪です。

姿・見た目

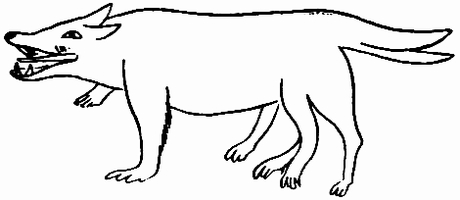

雷獣には様々な姿があり、文献や地域によって異なります。

越後国での目撃例

- 全長2メートル

- 前足が2本、後ろ脚が4本

- 茶色がかった体毛

- 長い牙

- 小さな耳

- かなり長い尻尾

- 水晶のような爪

- 水掻き

地域による違い

地域によって多少の違いもあります。

- 東日本: 哺乳類型の姿

- 西日本: まったく違う異形な姿も伝わっており、広島県ではカニやクモのような姿、鳥取県では巨大な「雷龍」として記録されている

その他にも、イタチやネコなどの姿があり、地域によってはまったく違う不思議な生き物として語り継がれています。

特徴

雷獣には次のような特徴があります。

- 山に住む

- 雲に乗り空を飛ぶ

- 雲から降りる時、雷が鳴る

上記のような特徴から、雷獣は「雷の獣」とされるわけです。

また、トウモロコシが好物だとされています。

伝承

雷獣には多くの興味深い伝承が残されています。

雷獣狩り

栃木県の筑波山付近では「かみなり狩り」という風習がありました。

雷獣が作物を荒らすとき、人々が協力して狩りを行っていたのです。

トウモロコシ

江戸時代の画家・谷文晁の記録によると:

- 雷獣はトウモロコシが大好物

- 落雷のそばにいて気を失った人に、トウモロコシの粉末を食べさせると正気に戻る

立花道雪

戦国武将・立花道雪は雷に打たれて半身不随になりましたが、その後も戦場で活躍しました。

「雷獣を斬った際に半身不随となった」という伝説が生まれています。

まとめ

雷獣は江戸時代の人々にとって身近な存在でした。

現代では気象現象として理解される雷ですが、当時の人々は空から現れる神秘的な生き物として雷獣を捉えていたのです。