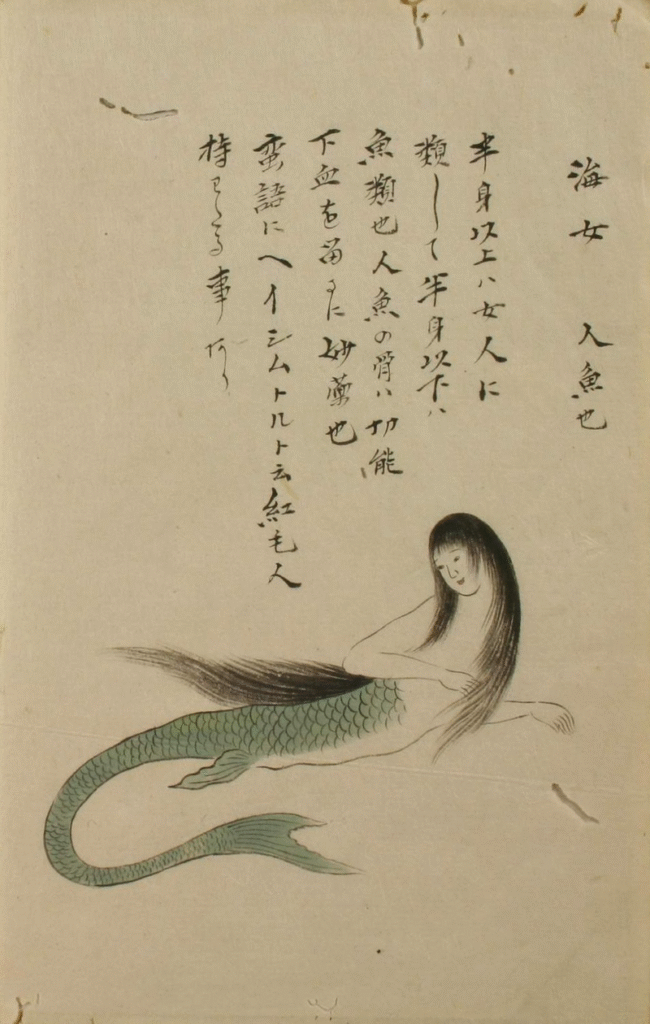

美しい歌声で船乗りを惑わす人魚。

西洋のおとぎ話では愛らしい存在として描かれることの多い人魚ですが、日本では古くから妖怪として、時には恐ろしい存在として語られてきました。

予言をもたらし、不老不死の秘密を持ちながら、同時に呪いや災いをもたらすこともある──そんな複雑で神秘的な存在が、日本の人魚です。

この記事では、美しさの裏に隠された恐ろしさと神秘性を併せ持つ、日本の妖怪としての人魚について詳しく解説していきます。

名前の由来

「人魚(にんぎょ)」は、海に住む半人半魚の姿をした妖怪または幻獣です。

「人魚」という言葉は文字通り「人(にん)」+「魚(ぎょ)」で、人の上半身と魚の下半身を持った存在を指します。

西洋では「マーメイド」などの妖精的存在として知られますが、日本では昔から妖怪や予言者、災いの前触れとして語られることが多いのが特徴です。

基本情報

- 名称:人魚(にんぎょ)

- 登場地域:全国各地の海辺、特に日本海側に伝承が多い

- 役割:予言、警告、呪いなど

姿・見た目

日本の人魚の姿は、美しいだけではなく、不気味さを持っているのが特徴です。

基本的な外見

- 上半身は女性(または子ども)のよう

- 下半身は魚で、鱗(うろこ)がびっしり

- 歯が魚に近い、人間離れした容貌の伝承もある

- 時には長い髪を持ち、泣いたり歌ったりする

人魚は時代や文献によって姿が違います。

人間の頭がついた魚という姿も結構多く見られます。

また、女性が一般的ですが、男性の人魚も存在します。

特徴

人魚の妖怪的な特徴は、見た目とは裏腹に、不吉さや恐ろしさを含んでいる点です。

主な特徴

- 捕まえると、災害が起こる(殺すとさらに良くないことが起こる)

- 海辺に現れるのは凶兆とされる

- 肉を食べると不老不死になるという伝説もある

人魚は予言によって人を助けたという話もありますが、基本的には不吉の象徴とされています。

伝承

日本の人魚に関する伝承は、全国に残っています。

よく知られた話

- 八百比丘尼(やおびくに):若い娘が人魚の肉を食べて、不老不死になり、800年生き続けた

- 人魚の予言書(よげんしょ):幕末期、漁師が釣った人魚が「疫病がはやる」と告げ、その言葉が全国に広まった(これが「アマビエ」伝承の原型という説もある)

「八百比丘尼の物語」

若狭国(現在の福井県)に住む美しい娘が、父親が持ち帰った不思議な肉を食べました。

それは人魚の肉で、娘は不老不死の体となってしまいます。

長い年月を生き続けた娘は比丘尼(尼僧)となり、全国を回って人々を救済しながら、800歳まで生きたという伝説があります。

まとめ

人魚は、ただの美しい海の妖精ではありません。

日本では特に、妖怪的な存在、災いを知らせる存在として扱われています。

重要なポイント

- 半人半魚あるいは人面魚の姿

- 現れたら良くないことが起こるとされる

- 予言や不老不死といった超常性を持つ

投稿者の考察

人魚の正体は、ジュゴンなどの海洋生物などとされています。

私個人は、海外の海洋生物だと思っています。

なぜなら海外の海洋生物と凶兆が関連している可能性があると考えているからです。

例えば、遠い海からとある魚がやってきたとします。

(海に詳しくないので分からないのですが)この魚が日本にたどり着くような状態の海はたいてい荒れるのだとしたら、人魚が不吉なのも納得がいきます。

個人的な想像ですけどね。