60日に一度やってくる特別な夜「庚申待(こうしんまち)」。

この夜は朝まで眠ってはいけないとされていました。

なぜなら、眠ってしまうと体の中の虫が天に上って、その人の悪事を報告してしまうから…。

そんな不思議な夜に現れるのが「しょうけら」という妖怪です。

この記事では、庚申信仰と深く結びついた謎多き妖怪「しょうけら」についてわかりやすく解説していきます。

名前

「しょうけら」(漢字表記:精螻蛄)は、江戸時代から絵巻や図鑑で登場する日本の妖怪です。

歴史的には「しゃうけら」「せうけら」とも呼ばれてきました。

基本情報

- 名称:しょうけら(精螻蛄)

- 古称:しゃうけら、せうけら

- 関連:庚申信仰、三尸虫の伝説

姿・見た目

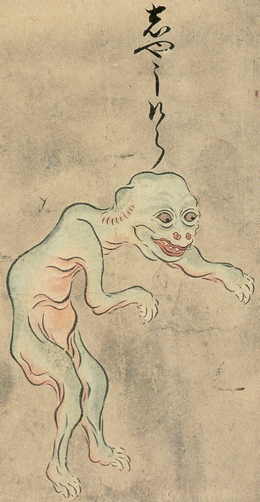

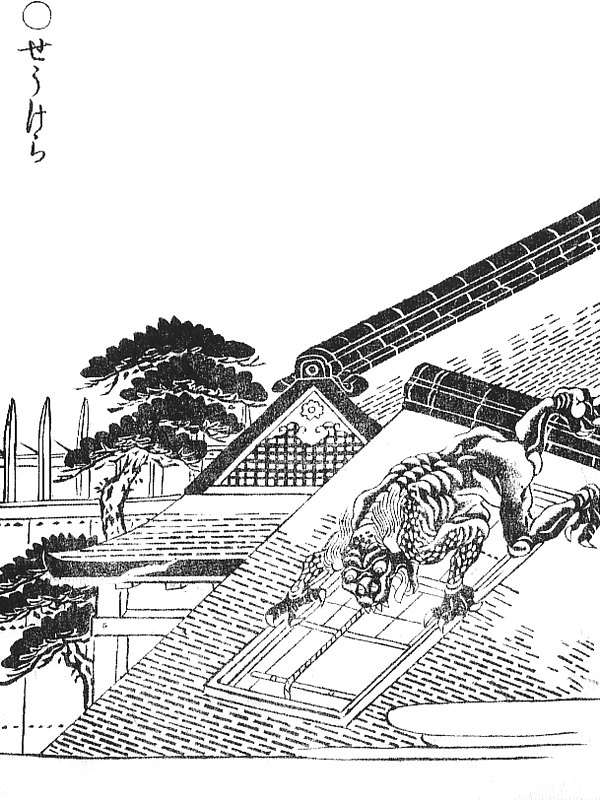

絵巻では地域や時代によって姿が異なります:

様々な描かれ方

- 『百怪図巻』では二足歩行する獣っぽい姿

- 『画図百鬼夜行』では屋根の天窓を覗き込む鬼のような姿

- 一部では角や鱗、長い舌、三本指などの獣人的な特徴もある

特徴

しょうけらには次のような特徴が伝わります:

出現条件と行動

- 庚申待の夜(60日に一回、寝ずに祈る夜)に現れる

- 天窓や屋根から覗くなど、人を見張る役割

- 三尸虫(三尸の虫)と関係し、寝ると悪行を天に報告してしまうことから、寝ないよう促す存在とも言われる

しょうけらは夜の見張り役であり、人々の行いを正す戒めの象徴でもあります。

また、三尸虫の一種だとも考えられています。

まとめ

しょうけらは、寝ずに過ごす庚申待の夜を守る見張り役とも言える、独特な妖怪です。

重要なポイント

- 庚申信仰に基づく、夜の見張り番

- 庚申の日に人間の悪行を報告

- 三尸虫と関連深く、同一視されることも