「この山はどうやってできたのだろう?」

「なぜこんなに大きな湖があるの?」

そんな疑問を抱いたとき、昔の人々は想像しました。

「きっと巨大な何者かが作ったに違いない」と。

こうして生まれたのが、日本各地に語り継がれる妖怪「だいだらぼっち」です。

今回は、この大地を形づくったとされる不思議な巨人・だいだらぼっちについて、わかりやすく解説します。

妖怪「だいだらぼっち」とはどんな存在?

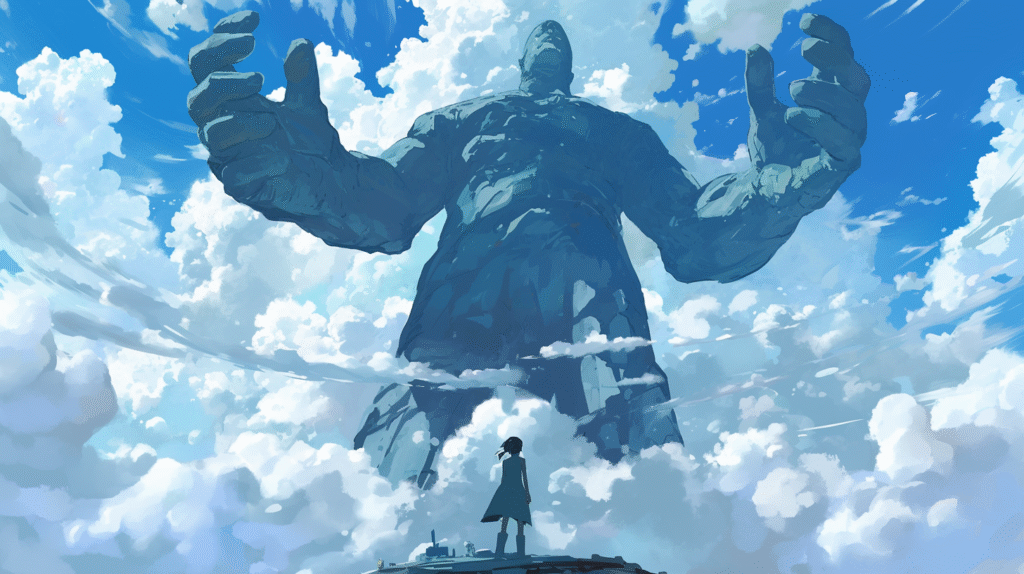

圧倒的に大きい妖怪

だいだらぼっちは、日本の民間伝承に登場する巨大な妖怪です。

その体はあまりに大きく、山に座るほどだったともいわれています。

また、その足も巨大で、歩くたびに足跡が地面に深く残り、それが湖や沼になったと伝えられるほどです。

名前の意味

「だいだらぼっち」という名前は、「大太郎」からきており、大きな人を意味している。

また、だいだらぼっちは、「大太法師(だいたほうし)」や「大太郎坊(だいたろうぼう)」とも呼ばれる。

各地に残るだいだらぼっちの伝説

富士山をつくった話

静岡や山梨では、だいだらぼっちが土を掘って運び集め、富士山になったという伝説があります。

掘った穴は盆地になったり、湖になったりしています。

(とある伝承では、琵琶湖が掘った跡なのだとか)

また、土は運ぶ途中にポロポロと落ちていき、その土塊が富士山と琵琶湖の間に山となった。

足跡

長野県では、仁科三湖を「だいだらぼっちの足跡」と言い伝えてきました。

また、関東、近畿、中部各地の湖・沼(大太法師沼やじんだら沼など)がだいだらぼっちの足跡だと言われていたりします。

人を助ける

一部伝承では、だいだらぼっちは人間の土木業や工事を手伝ってくれます。

まとめ

だいだらぼっちは、日本中に伝わる巨人の妖怪です。

その足跡は湖や沼になり、運んだ山が落ちて新たな山となる――そんな壮大な話を聞くと、普段何気なく見ている風景が、ちょっと特別なものに思えてきませんか?

旅行や散歩で大きな山や湖を見つけたとき、「ここもだいだらぼっちが通ったのかな?」と想像してみるのも楽しいかもしれません。