「古事記に出てくる神様って、たくさんいてよくわからない…」

「三貴子って聞いたことはあるけど、どんな神様なの?」

日本最古の歴史書である『古事記』には、数えきれないほどの神々が登場します。

その中でも、天照大御神・月読命・須佐之男命の三柱は「三貴子(さんきし)」と呼ばれ、日本神話の中心となる特別な存在です。

この記事では、三貴子の誕生から役割、それぞれの神様の特徴と神話での位置づけについて、中学生でもわかるように詳しく説明します。

古事記を読み始める前に、まずはこの三貴子を理解することで、日本神話の世界がグッと身近になりますよ。

三貴子とは何か?

三貴子の誕生

三貴子は、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が黄泉の国から戻った後、禊(みそぎ)を行ったときに生まれた三柱の神々を指します。

「禊」とは、けがれを洗い清めることです。

伊邪那岐命は、死者の国である黄泉の国で妻の伊邪那美命(いざなみのみこと)と再会しましたが、そこで見た恐ろしい光景から逃げ帰りました。

その後、自分についたけがれを川で洗い清めたとき、顔を洗った際に三貴子が生まれたのです。

三貴子の構成

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

- 左目を洗ったときに生まれた

- 太陽を司る女神

- 天界(高天原)の支配者

- 皇室の祖先とされる

月読命(つくよみのみこと)

- 右目を洗ったときに生まれた

- 月を司る神

- 夜の世界を統治

- 神話での登場は少ない

須佐之男命(すさのおのみこと)

- 鼻を洗ったときに生まれた

- 海や嵐を司る男神

- 性格は激しく、破壊的

- 後に英雄として活躍

なぜ「貴子」と呼ばれるのか

「貴子」は「貴い子」という意味で、伊邪那岐命が特に大切に思い、最も尊いとした三柱の神を表しています。

実際に、伊邪那岐命はこの三神に重要な役割を与えました。

- 天照大御神には「高天原(天界)」

- 月読命には「夜の食国(よるのおすくに)」

- 須佐之男命には「海原」

それぞれに世界の重要な部分を統治させたのです。

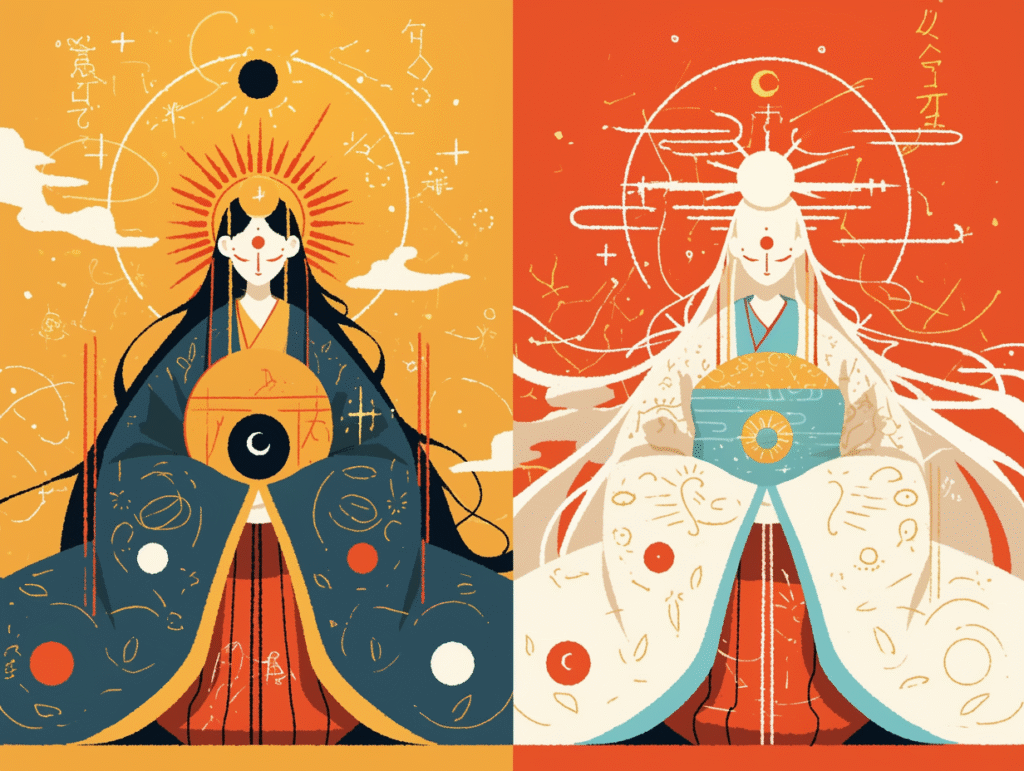

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

基本的な特徴

天照大御神は、日本神話において最も重要な神様です。

太陽の神であり、光と温かさ、そして豊穣をもたらす存在として描かれています。

- 性別:女神

- 司る分野:太陽、農業

- 住む場所:高天原(たかまのはら)

- 性格:慈愛深く、責任感が強い

天照大御神の重要性

皇室との関係

天照大御神は、日本の天皇家の祖先とされています。

このため、日本の国家的な神様として特別な地位にあります。現在でも伊勢神宮に祀られ、多くの人々に信仰されています。

農業との関係

太陽の神として、稲作をはじめとした農業に欠かせない存在です。

古代の人々にとって、太陽は生活に直結する重要な存在だったのです。

有名な神話:天岩戸神話

天照大御神にまつわる最も有名な話が「天岩戸神話」です。

あらすじ

- 弟の須佐之男命が高天原で乱暴を働く

- 怒った天照大御神が天岩戸(あまのいわと)という洞窟に隠れる

- 世界が真っ暗になり、災いが起こる

- 他の神々が知恵を絞って天照大御神を洞窟から出す

- 再び世界に光が戻る

この神話は、日食の説明や、光の大切さを教える話として解釈されています。

また、困難な状況でも知恵と協力で解決できることを示す教訓的な物語でもあります。

月読命(つくよみのみこと)

基本的な特徴

月読命は、三貴子の中で最も謎の多い神様です。

月を司る神でありながら、古事記や日本書紀での登場場面は非常に限られています。

- 性別:男神(諸説あり)

- 司る分野:月、夜、暦、占い

- 住む場所:夜の世界

なぜ登場が少ないのか

月読命の登場が少ない理由については、いくつかの説があります:

説① 古代の信仰の違い

古代日本では、太陽信仰が月信仰よりも強かったため、月の神の存在感が薄くなった可能性があります。

説② 物語の都合

古事記は天照大御神と須佐之男命の関係を中心とした物語構成になっているため、月読命の出番が自然と少なくなったという説もあります。

月読命の神話

保食神との争い(日本書紀より)

月読命が登場する数少ない神話の一つが、保食神(うけもちのかみ)との争いです。

- 天照大御神が月読命に、保食神のもとへ使いに行くよう命じる

- 保食神が口から食べ物を出してもてなそうとする

- 月読命がそれを汚らわしいと感じ、保食神を斬ってしまう

- 天照大御神が怒り、月読命とは二度と会わないと宣言

この話は、太陽と月が同時に空に現れない理由を説明する神話とされています。

須佐之男命(すさのおのみこと)

基本的な特徴

須佐之男命は、三貴子の中で最も人間らしい感情を持つ神様です。

激しい性格で破壊的な面もありますが、同時に英雄的な活躍も見せる複雑な存在です。

- 性別:男神

- 司る分野:海、嵐、破壊と創造

- 住む場所:最初は海原、後に出雲

- 性格:激情的、正義感が強い

須佐之男命の二面性

破壊者としての側面

- 高天原で田んぼを荒らす

- 神聖な建物を壊す

- 天照大御神を困らせる

英雄としての側面

- 八岐大蛇を退治する

- 人々を救う

- 出雲の国を開拓する

この二面性こそが、須佐之男命の魅力であり、人間の持つ複雑さを表現していると考えられています。

有名な神話:八岐大蛇退治

須佐之男命の最も有名な活躍が「八岐大蛇(やまたのおろち)退治」です。

あらすじ

- 出雲の地で、八つの頭と八つの尻尾を持つ巨大な蛇に困っている家族と出会う

- 娘のクシナダヒメと結婚する約束で、大蛇退治を引き受ける

- 知恵を使って大蛇を酒で酔わせる

- 酔った大蛇を剣で斬り、尻尾から草薙剣(くさなぎのつるぎ)を発見

- クシナダヒメと結婚し、出雲で幸せに暮らす

この神話は、知恵と勇気で困難を乗り越える英雄譚として愛され続けています。

また、草薙剣は後に天皇家の三種の神器の一つとなります。

三貴子の関係性と象徴的意味

三神の関係

三貴子は、それぞれ異なる性格と役割を持ちながらも、互いに影響し合う関係にあります。

天照大御神と須佐之男命

- 姉弟でありながら、しばしば対立する

- 秩序(天照)vs 混沌(須佐之男)の構図

- 最終的には和解し、それぞれの道を歩む

月読命の立場

- 二神の間で中立的な存在

象徴的な意味

自然現象の擬人化

- 太陽(天照):昼、光、温かさ、生命力

- 月(月読):夜、静寂、神秘、時の流れ

- 嵐・海(須佐之男):変化、浄化、破壊と創造

現代における三貴子

神社での祀られ方

天照大御神

- 伊勢神宮(三重県)が最も有名

- 全国の神明神社で祀られる

- お正月やお祭りで広く親しまれる

月読命

- 月読神社(京都、神奈川など)

- 比較的少ないが、神秘的な存在として信仰される

須佐之男命

- 八坂神社(京都)、出雲大社(島根)など

- 厄除け、縁結びの神として人気

現代文化への影響

三貴子は、現代の日本文化にも大きな影響を与えています。

文学・アニメ・ゲーム

- 多くの小説、漫画、アニメ、ゲームのキャラクターのモデル

- 日本の創作物の基本的なモチーフ

よくある質問

三貴子以外にも重要な神はいるの?

はい、たくさんいます。たとえば:

- 伊邪那岐命・伊邪那美命:三貴子の親

- 瓊瓊杵尊(ニニギノミコト):天皇家の祖。アマテラスの孫。

- 大国主命(おおくにぬしのみこと):出雲の神、須佐之男命の子孫

- 猿田彦命(さるたひこのみこと):道案内の神

また、原初的な役割を担う別天津神も重要な神様。

他の国にも似たような神話はあるの?

はい、世界各地に似たような神話があります:

- ギリシャ神話:ゼウス、ポセイドン、ハデスの三兄弟

- インド神話:ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァの三神

これらは「三位一体」的な神の概念として、人類共通の宗教的思考パターンを示しています。

また、エジプト神話では、オシリスとセトの兄弟間での権力争いが重要な意味を持っています。

まとめ

三貴子は、日本神話の中核をなす重要な神々です。

それぞれが異なる特徴と役割を持ち、全体として日本神話の世界を魅力的にしています。

三貴子の特徴まとめ

- 天照大御神:太陽、光、母性的な慈愛

- 月読命:月、静寂、時の流れ

- 須佐之男命:激情、情熱、英雄性

古事記を理解する第一歩として、まずはこの三貴子の物語から始めてみてください。

彼らの関係性や象徴的な意味を知ることで、日本の文化や精神性についてより深く理解できるようになります。

また、現代でも神社参拝や年中行事を通じて、私たちは三貴子とのつながりを感じることができます。古代から続く日本人の心の根っこを、ぜひ感じ取ってみてくださいね。