「化学って難しそう…」

「酸と塩基って何のこと?」

化学の授業でよく出てくる「酸と塩基の反応」について、そんな風に感じたことはありませんか?

実は、この反応は私たちの身の回りでたくさん起こっている、とても身近な現象なんです。

たとえば、胃が痛いときに飲む胃薬。これも酸と塩基の反応を利用しています。

お掃除のときに使う洗剤も、料理で使うお酢と重曹も、みんな酸と塩基の反応が関わっているんです。

この記事では、「なぜ酸と塩基は反応するのか?」「その結果、何ができるのか?」といった疑問に答えながら、酸と塩基の基本と反応のしくみを、中学生にもわかるように解説します。

酸と塩基とは?

酸(さん)って何?

酸は、水に溶かすと特別な粒子を出す物質です。

この特別な粒子を「水素イオン(H⁺)」と呼びます。

身近な酸の例:

- お酢:料理でおなじみ。酢酸(さくさん)という酸が含まれています

- レモン汁:すっぱい味の正体は、クエン酸という酸

- 胃液:胃の中にある塩酸(えんさん)。食べ物を消化するために必要

- 炭酸飲料:シュワシュワの正体は炭酸(たんさん)

酸の特徴:

- すっぱい味がする

- 金属を溶かすことがある

- 青いリトマス紙を赤色に変える

塩基(えんき)って何?

塩基は、水に溶かすと酸とは反対の性質を示す物質です。

水に溶かすと「水酸化物イオン(OH⁻)」という粒子を出します。

塩基のことを「アルカリ」と呼ぶこともあります。どちらも同じ意味です。

身近な塩基の例:

- 重曹:お菓子作りや掃除に使います。炭酸水素ナトリウムという塩基

- 石けん:手を洗うときの石けんは弱い塩基性

- アンモニア:トイレ用洗剤によく使われています

- 石灰:グラウンドに白い線を引くときの石灰も塩基

塩基の特徴:

- 苦い味がする(ただし、なめてはいけません!)

- ぬるぬるした感触がある

- 赤いリトマス紙を青色に変える

酸と塩基の見分け方

リトマス紙を使った判別:

| 物質の種類 | 青いリトマス紙 | 赤いリトマス紙 | 例 |

|---|---|---|---|

| 酸 | 赤色に変化 | 変化なし | お酢、レモン、胃液 |

| 塩基 | 変化なし | 青色に変化 | 重曹、石けん、アンモニア |

| 中性 | 変化なし | 変化なし | 純水、砂糖水、食塩水 |

身近な物のpH(酸性・中性・塩基性の程度):

強い酸性 ← → 中性 ← → 強い塩基性

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

レモン汁 お酢 純水 重曹水 石けん水

胃液 雨水 血液 アンモニア

なぜ酸はすっぱくて、塩基はぬるぬるするの?

酸のすっぱさの理由:

- 酸が出す水素イオン(H⁺)が、舌の味覚細胞に反応するから

- 水素イオンが多いほど、よりすっぱく感じる

塩基のぬるぬる感の理由:

- 塩基が皮膚のタンパク質を少しずつ溶かすから

- だから石けんで手を洗うと、ぬるぬるした感触がある

酸と塩基の反応:中和反応

中和反応とは?

酸と塩基を混ぜ合わせると、お互いの性質を打ち消し合って、中性に近づく反応が起こります。

これを「中和反応」と呼びます。

中和反応で何ができる?

中和反応が起こると、必ず次の2つのものができます:

- 水(H₂O)

- 塩(えん)

「塩」といっても、食卓塩(塩化ナトリウム)だけではありません。

化学では、酸と塩基が反応してできる物質を総称して「塩」と呼びます。

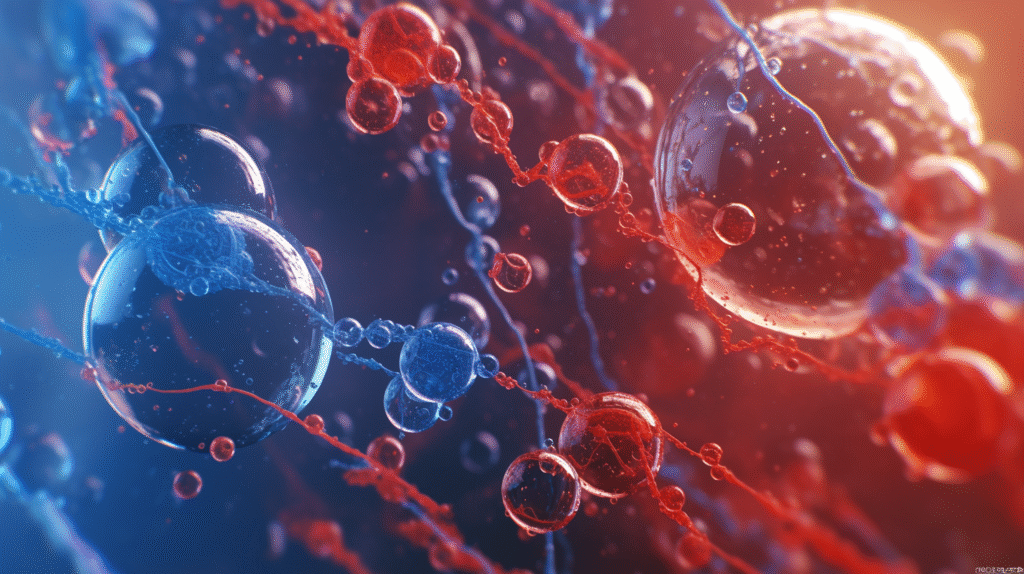

中和反応の基本的なしくみ

ミクロな世界で起こっていること:

- 酸が水素イオン(H⁺)を出す

- 塩基が水酸化物イオン(OH⁻)を出す

- H⁺とOH⁻が結びついて水(H₂O)になる

- 残った部分が結びついて塩になる

H⁺ + OH⁻ → H₂O

(酸) (塩基) (水)

具体的な反応例

例1:塩酸と水酸化ナトリウムの反応

HCl + NaOH → NaCl + H₂O

(塩酸) (水酸化ナトリウム) (食塩) (水)

この反応では:

- 塩酸(HCl)から H⁺ が出る

- 水酸化ナトリウム(NaOH)から OH⁻ が出る

- H⁺ と OH⁻ が結びついて水になる

- 残った Na⁺ と Cl⁻ が結びついて食塩(NaCl)になる

例2:硫酸と水酸化カルシウムの反応

H₂SO₄ + Ca(OH)₂ → CaSO₄ + 2H₂O

(硫酸) (水酸化カルシウム) (硫酸カルシウム) (水)

この反応では:

- 硫酸から 2個の H⁺ が出る

- 水酸化カルシウムから 2個の OH⁻ が出る

- 結果として水が2個できる

中和反応の特徴

エネルギーが出る:

- 中和反応では熱が発生します

- 混ぜ合わせると温度が上がることが多い

量的な関係:

- 完全に中和するには、H⁺の数とOH⁻の数が同じになる必要がある

- どちらか一方が多いと、酸性または塩基性が残る

実生活での中和反応

医療・健康分野

胃薬の働き:

胃酸(HCl) + 胃薬(NaHCO₃) → 塩 + 水 + CO₂

(塩酸) (炭酸水素ナトリウム) (二酸化炭素)

- 胃酸が出すぎて胃が痛いとき、塩基性の胃薬で中和する

- 胃薬に含まれる重曹(炭酸水素ナトリウム)が胃酸を中和

- このとき発生する二酸化炭素がゲップの原因

歯磨き粉の働き:

- 口の中の酸性菌が作る酸を中和

- 虫歯の予防につながる

掃除・日用品

お掃除での中和:

- 酸性の汚れ(水垢、石けんカス)→ アルカリ性洗剤で中和

- アルカリ性の汚れ(油汚れ)→ 酸性洗剤で中和

トイレ用洗剤:

- アンモニア(塩基性)の臭いを酸性洗剤で中和

- 尿石(アルカリ性)を酸性洗剤で溶かす

食品・料理

お菓子作りでの中和:

重曹(NaHCO₃) + 酸(クエン酸など) → 塩 + 水 + CO₂

- パンケーキやケーキがふくらむ仕組み

- 発生する二酸化炭素が生地を膨らませる

お酢と重曹の実験:

CH₃COOH + NaHCO₃ → CH₃COONa + H₂O + CO₂

(酢酸) (重曹) (酢酸ナトリウム)

- 家庭でできる中和反応の実験

- 泡がブクブク出るのは二酸化炭素

工業分野

排水処理:

- 工場から出る酸性の排水を塩基で中和

- 河川に流す前に中性に近づける

- 環境保護のために重要

よくある疑問とその答え

Q1: 中和反応は必ず完全に中性になるの?

答え:いいえ。酸と塩基の量が同じでないと、完全には中性になりません。

どちらかが多いと、酸性または塩基性が残ります。

Q2: 中和反応でできる「塩」は食べられるの?

答え:種類によります。

食塩(塩化ナトリウム)は食べられますが、硫酸カルシウムなど、食べられない塩もたくさんあります。

種類によっては毒物にもなります。

Q3: 強い酸と強い塩基を混ぜると危険?

答え:はい、とても危険です。大量の熱が発生したり、有害なガスが出たりすることがあります。

まとめ

酸と塩基の反応(中和反応)は、化学の基本でありながら、私たちの生活のあらゆる場面に深く関わっている重要な現象です。

覚えておきたいポイント

酸と塩基の基本:

- 酸:水素イオン(H⁺)を出す、すっぱい

- 塩基:水酸化物イオン(OH⁻)を出す、ぬるぬる

- リトマス紙で簡単に見分けられる

中和反応の基本:

- 酸 + 塩基 → 水 + 塩

- H⁺とOH⁻が結びついて水になる

- 必ず熱が発生する

身近な例:

- 胃薬:胃酸を中和

- 掃除:汚れを中和

- 料理:お菓子を膨らませる

- 環境:土壌や排水の改善